Инструменты живописца

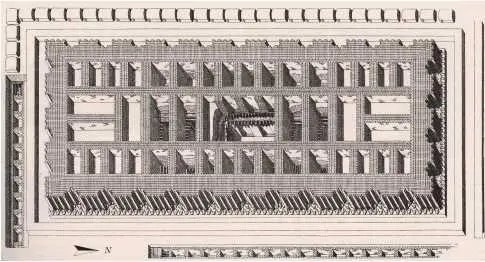

МAСТАБА(араб. – каменная скамья), древнеегипетская гробница 3-го тыс. до н. э. Снаружи мастаба представляла собой низкое, прямоугольное в плане здание с наклонными стенами. Гробница имела подземную и наземную части. Подземная состояла из небольшой погребальной камеры и идущего от неё наклонного коридора или вертикального колодца, вход в который замуровывался в день погребения. В наземной части располагались одно или несколько помещений для совершения гробничного культа. Иногда мастабы строили с открытыми двориками и портиками , внутри, как правило, были горизонтальные перекрытия, но встречались и своды. Когда в качестве царских гробниц стали сооружать пирамиды, мастабы знати располагались группами у их подножия. Быть погребённым возле пирамиды считалось высочайшей честью.

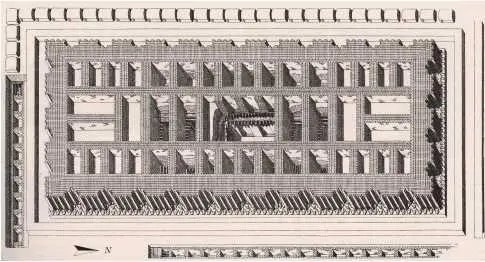

Большая мастаба в Саккара. Ок. 3000 г. до н. э. Изометрическая реконструкция

МAСТЕР ИЗ ФЛЕМAЛЯ,см. Кампен Р.

МАСТИХИ?Н(итал. mestichino), шпатель, тонкая упругая стальная (реже роговая) пластинка в виде лопаточки или ножа. Применяется в масляной живописи для удаления красок с отдельных участков полотна. Некоторые живописцы (М. А. Врубель и др.) пользуются мастихином вместо кисти для нанесения краски ровным тонким слоем или крупным рельефным мазком.

Мастихины

МАТВEЕВАлександр Терентьевич (1878, Саратов – 1960, Москва), русский скульптор. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1899-1902) у С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого . В 1901-05 гг. работал мастером-лепщиком в керамической мастерской в Абрамцево . В 1906 г. получил стипендию им. Е. Д. Поленовой и совершил поездку в Париж для совершенствования мастерства. Член художественного объединения «Мир искусства» (с 1912 г.).

В ранних работах ощутимы черты импрессионизма («Портрет В. Э. Борисова-Мусатова», 1910). В 1907 г. принял участие в выставке символистов «Голубая роза» . В эти годы Матвеева увлекала передача состояний на грани сна и бодрствования, которые олицетворяли борьбу духа с косностью материи (надгробие В. Э. Борисова-Мусатова, 1910, установленное на могиле художника в Тарусе). В 1907-11 гг. участвовал в украшении имения Я. Е. Жуковского в Кучук-Кое (ныне посёлок Жуковка), в Крыму, совместно с П. В. Кузнецовым и П. С. Уткиным. Созданные Матвеевым рельефы и статуи представляют выдающийся образец парковой скульптуры нач. 20 в. Другая тенденция творчества скульптора связана с интересом к примитиву, с упрощением и заострением форм («Портрет каменотёса И. Семёнова», «Садовник», оба – 1912).

После Октябрьской революции (1917) участвовал в осуществлении плана монументальной пропаганды, создал памятник К. Марксу, установленный в 1918 г. перед зданием Смольного института в Санкт-Петербурге (не сохранился). Среди наиболее значительных работ советского периода – монументальная группа «Октябрь» (1927), «Автопортрет» (1939), «А. С. Пушкин» (1938-40). В течение 30 лет (1918-48) занимался преподаванием, выработав собственную систему. Среди лучших ленинградских учеников скульптора, составивших матвеевскую школу, – Б. Е. Каплянский, М. А. Вайнман, М. М. Харламова.

МАТВEЕВАндрей Матвеевич (1701 или 1702-1739, Санкт-Петербург), русский живописец; портретист, декоратор, иконописец, автор аллегорических композиций. О ранних годах жизни Матвеева известно мало. В 1716 г. по приказу Петра I отправился для обучения искусству живописи в Голландию. В 1717-23 гг. учился в Амстердаме у А. Боонена, затем переехал в Антверпен, где поступил в Академию изящных искусств. Во время учёбы за границей ежегодно посылал в Санкт-Петербург свои работы, среди которых известна «Аллегория живописи» (1725).

А. М. Матвеев. «Автопортрет с женой». 1729 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург. Фрагмент

Матвеев вернулся в Россию в 1727 г., уже после смерти Петра I. Тогда же был принят в штат « Канцелярии от строений» . Стал первым русским мастером, возглавившим живописную команду Канцелярии (1731-39); руководил всеми монументально-декоративными работами в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Расписал стены Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, создал образа для церкви Св. Симеона и Анны на Моховой улице в Москве. Матвеев был незаурядным, широкообразованным человеком. Он был близко знаком с писателем, церковным и общественным деятелем Феофаном Прокоповичем – одной из самых ярких фигур Петровской эпохи.

Читать дальше