Сидящий сановник. 600-900 гг. Терракота

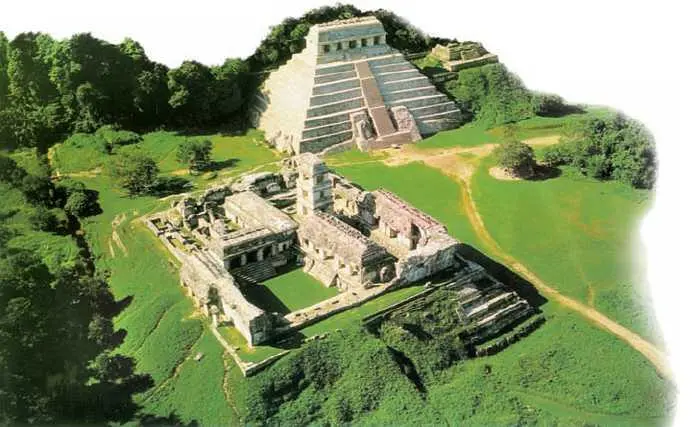

В протоклассический период границы государства майя охватывали область обитания десятков племён. Майя обладали глубокими познаниями в астрономии, медицине и математике (цифра «ноль» была известна им на сотни лет раньше, чем в Европе). К 200 г. до н. э. в городах Тикаль и Вашактун были возведены четырёхгранные каменные ступенчатые пирамиды, на вершине которых возвышались деревянные храмы с крышами из пальмовых листьев.

Рельефная стела с изображением двух знатных мужчин на троне. 600-900 гг.

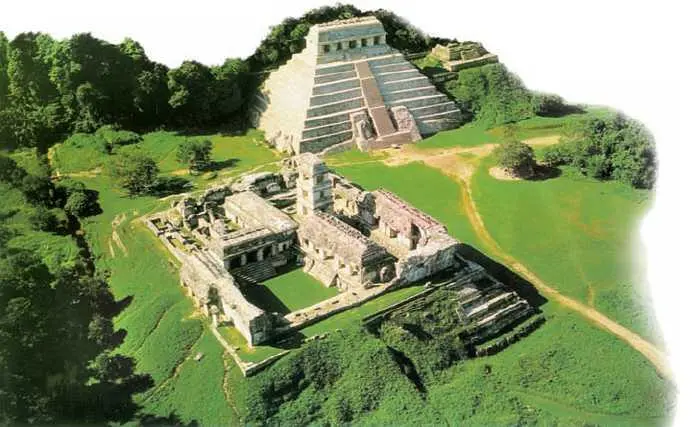

В период расцвета была разработана календарная система, более точная, чем европейский юлианский календарь, развивалась сложнейшая иероглифическая письменность, уникальная для цивилизаций древней Америки и расшифрованная лишь в 20 в. Рукописи украшались рисунками (т. н. Дрезденская рукопись). Архитектуру этой эпохи отличает монументальность форм, использование ступенчатого ложного свода , расположение комплексов длинных зданий вокруг прямоугольных дворов и площадок для ритуальной игры в мяч, сориентированных по сторонам света. Особенным великолепием отличался город Копан (7 в.) с несколькими пирамидами, платформами для церемоний, крупнейшей древней обсерваторией, храмами и площадями, на которых стояли каменные алтари и стелы, украшенные резными рельефами и надписями. Паленке, по неизвестным причинам покинутый жителями в 10 в., поражает причудливой белокаменной архитектурой из плит известняка, скреплённых известковым раствором, смешанным с песком. Стены и потолки зданий были покрыты лепным декором . Из известняка изготавливали также украшения и посуду. Майя были превосходными резчиками по камню; они создавали барельефы и горельефы , умели прекрасно передавать в скульптуре округлые объёмные формы. Статуи и рельефы посвящались правителям и многочисленным божествам, изображавшимся как в облике людей, так и животных и растений. Рельефы часто раскрашивались. В настенных росписях преобладали исторические и религиозные сюжеты. Плоские фигуры и предметы очерчивались чёткими контурами и ярко раскрашивались. Живописцы применяли растительные и минеральные краски, не используя чёрный и белый цвета (росписи храма в Бонампаке, кон. 8 в.).

Чичен-Ица. Главная площадь. 10 в.

В 9 в. большинство городов майя было разрушено во время войны с тольтеками, стоявшими во главе др. индейских племён. В 10 в. на полуострове Юкатан возникло новое майя-тольтекское государство. В этот период крупными архитектурно-художественными центрами были города Чичен-Ица, Ушмаль и Майяпан. На территории Чичен-Ица находились храмы-пирамиды бога Кукулькана, воинов и ягуаров со стенными росписями; обсерватория и семь площадок для игры в мяч. Сохранились также руины четырёх колоннад, окружавших прямоугольную площадь, статуи божеств и рельефы. Центром Ушмаля был дворец правителя, роскошно украшенный скульптурой и мозаикой. Город Майяпан был окружён каменной стеной с шестью главными воротами, внутри которой находились многочисленные здания с колоннами, храм Кастильо, круглый храм Караколь, площадки для священных танцев и жилые дома.

Чичен-Ица. Обсерватория. 10 в.

В поздний период культура майя переживала упадок, связанный с междоусобными войнами. Нашествие испанских конкистадоров встретило упорное сопротивление, завоевание растянулось на много лет (1527-1697). В 1697 г. был взят последний оплот майя – город Тайясаль, находившийся на острове посреди озера Петен-Ица.

МАКEО., см. в ст. «Синий всадник» .

«МАКОВEЦ»(1922-27), союз русских художников и поэтов, объединённых стремлением выразить в живописной форме духовные сущности. Членами союза были: художники В. Н. Чекрыгин, Л. Ф. Жегин, С. М. Романович, Н. М. Чернышёв, А. М. Чернышёв, А. В. Шевченко, К. К. Зефиров, А. В. Фонвизин, Н. В. Синезубов и др.; позднее присоединились Л. А. Бруни, К. Н. Истомин, Р. А. Флоренская, В. Ф. Рындин, Н. Я. Симонович-Ефимова; поэты В. В. Хлебников, Б. Л. Пастернак, Е. Шиллинг, Н. Н. Барютин и др. Маковчане организовали три живописные (первая называлась «Союз художников и поэтов „Искусство – жизнь“, 1922) и две графические выставки, выпустили два номера журнала „Маковец“ (редактор А. М. Чернышёв). В журнале печатались наряду с текстами участников союза статьи религиозного философа П. А. Флоренского.

Читать дальше