А. А. Иванов. «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». 1831-34 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В 1831-58 гг. Иванов жил в Риме. Наследие античности было творчески претворено художником в картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-34). Романтическое представление о музыке как о проявлении высшего совершенства оказалось сродни античному образу «музыки сфер» – божественных звуков лиры Аполлона, которыми поддерживается гармония во Вселенной и в мире людей. За созданное в Италии полотно «Явление Христа Марии Магдалине» (1833-35) художник получил звание академика (1836). В Риме он сблизился с назарейцами , в особенности с И. Ф. Овербеком.

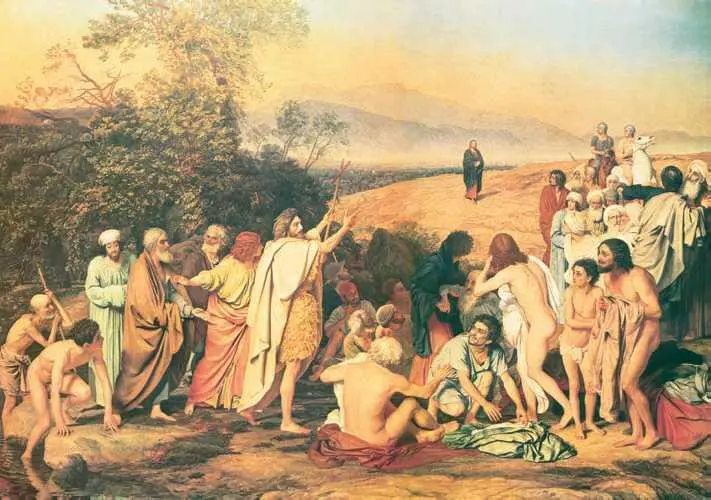

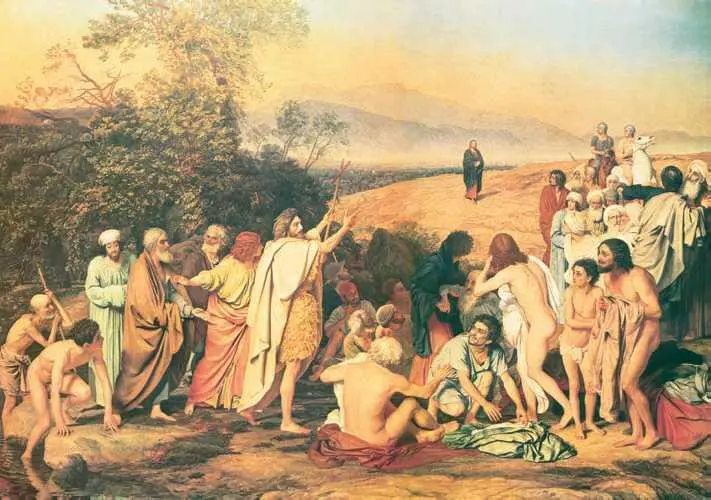

А. А. Иванов. «Явление Христа народу». 1837-57 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Главным делом жизни Иванова стало грандиозное (5,4 х 7,5 м) полотно «Явление Христа народу» (1837-57). Свыше 20 лет он самоотверженно трудился над картиной, которая была для него больше, чем просто живописным произведением. Художник воспринимал свою работу как служение на поприще нравственного возвышения и духовного очищения человечества. «В нём жила детская, ангельская, пытливая душа, настоящая душа пророка, жаждавшая истины и не боявшаяся мученичества», – писал об Иванове А. Н. Бенуа . Горячее участие в обсуждении замыслов художника принимал Н. В. Гоголь. Именно он предложил принятое название полотна (Иванов именовал его «Явление Мессии»). Писатель запечатлён в картине в образе «ближайшего ко Христу».

А. А. Иванов. «Ветка». Кон. 1840 – нач. 1850-х гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Многолетняя напряжённая работа над картиной сопровождалась важными открытиями в области живописи. В сотнях набросков, этюдов и эскизов Иванов исследовал принципы взаимоотношений света, цвета и воздуха, вплотную подойдя к принципам пленэра . Работая над изображением обнажённой натуры при естественном, солнечном освещении, он открыл прозрачные голубые тени, мимолётность световых бликов, предвосхищая появление нового направления в искусстве – импрессионизма .

А. А. Иванов. «Вода и камни в Палаццуола». Нач. 1850-х гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Сюжет картины взят из Евангелия от Иоанна: «Это происходило… при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: “Вот, Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира…”». Однако Иванов задумал свою картину не как религиозную, а как историческую, как «сюжет всемирный». Поэтому он «приводит» к р. Иордан стариков и молодёжь, правоверных иудеев – фарисеев и язычников, господ и рабов, римских всадников и легионеров, создав собирательный образ всего человечества, предстоящего перед Творцом, для которого «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского…». Христос пришёл спасти всех.

А. А. Иванов. «Хождение по водам». Акварель. 1850-е гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Многофигурная композиция в пейзаже, созданная Ивановым, концентрирует в едином пространстве проповедь Иоанна Крестителя, крещение им людей в водах Иордана и Богоявление, производящее переворот в человеческих душах. Пророчество прозвучало, и каждый делает свой духовный и нравственный выбор. В лицах собравшихся – вся гамма человеческих чувств. Застыли в приверженности старым верованиям спускающиеся с холма старики-фарисеи, их движение направлено вниз, от Христа. Разнообразие эмоциональных характеристик предельно сконцентрировано в группе четырёх будущих учеников Христа – апостолов, стоящих за Иоанном Крестителем: это евангелист Иоанн Богослов, Пётр, Андрей Первозванный и Нафанаил (Фома). Динамика активно нарастает от воплощённого в фигуре Нафанаила сомнения к восторженному порыву Иоанна Богослова и разрешается в жесте вскинутых рук Иоанна Крестителя, указывающих на Спасителя. Один из ключевых образов картины – раб, в душе которого пробуждается вера и надежда, на страшном лице впервые в жизни появляется робкая улыбка, а глаза наполняются слезами радости. Верёвка на его шее – не только одна из исторических реалий, но и символ духовного рабства, от которого приносит освобождение христианская вера.

Читать дальше