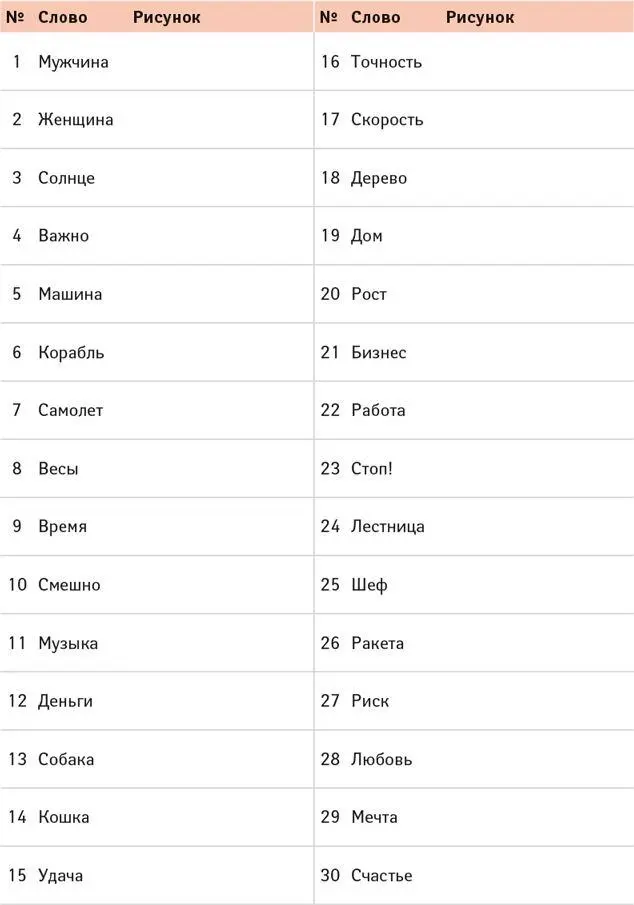

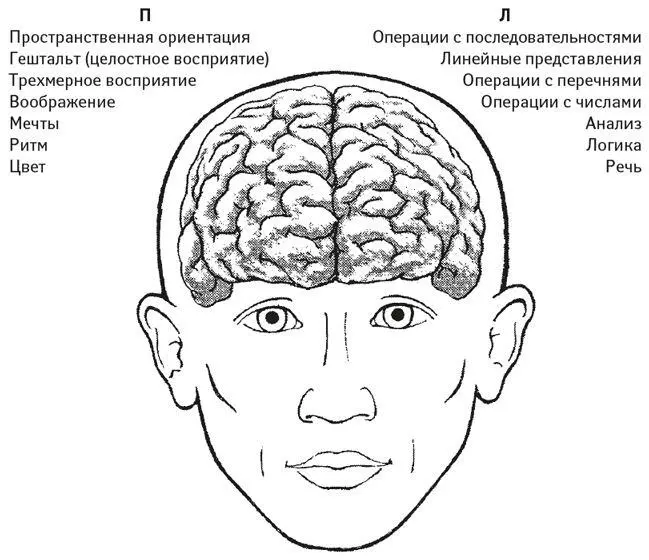

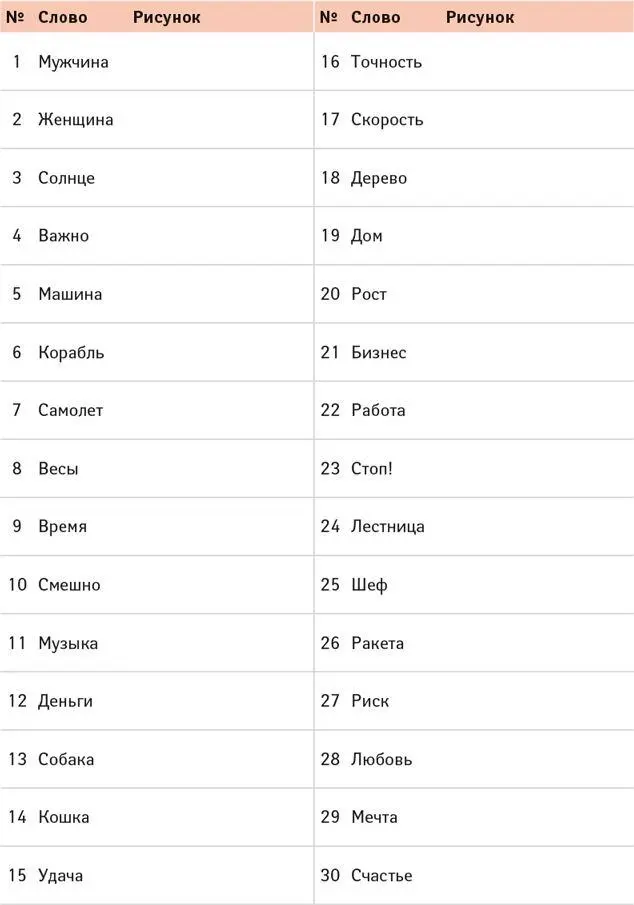

Рис. 1.3. Полушария головного мозга и «разделение» труда между ними [3] Цит. по: Бьюзен Т. и Б. Супермышление. – Минск: Попурри, 2003. – С. 31.

Пользуемся ли мы в нашей обычной жизни творческими возможностями правого полушария? Да. Конечно, да. Причем все без исключения.

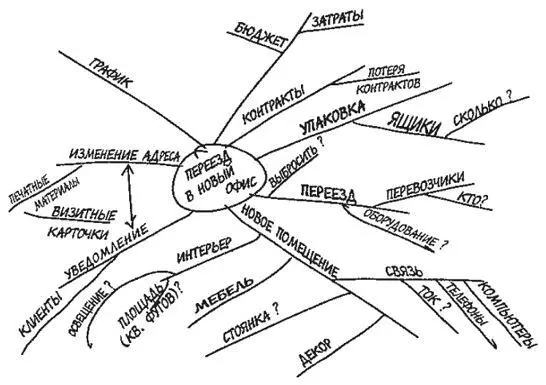

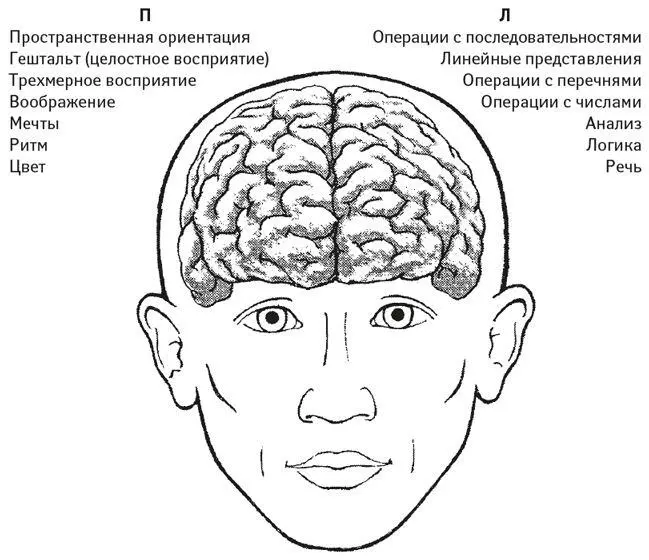

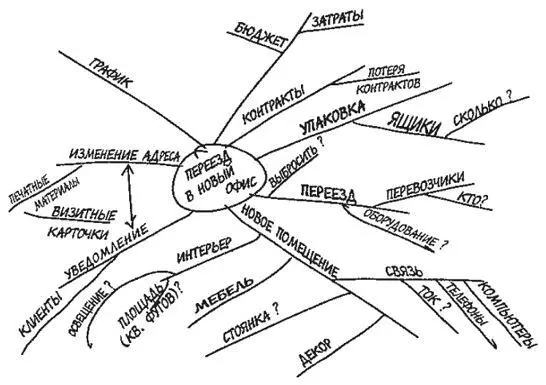

Представьте себе следующую ситуацию. Вы пытаетесь объяснить собеседнику что-то достаточно сложное или информационно емкое (концепция нового проекта, вывод продукта на рынок, стратегия нового направления, структура новой книги или статьи, текущее состояние по бизнес-процессам и др.), и это никак не удается сделать на словах, а рядом оказываются ручка и лист бумаги. Что вы сделаете? 100 % из тех, кому автор задавал этот вопрос, ответили однозначно: «Начнем рисовать». Причем часто даже не представляя, что будет нарисовано в итоге, – просто начинаем рисовать. Почему? Потому что во многих ситуациях этот шаг позволяет существенно быстрее найти общий язык и донести нужные мысли. Например, часто результатом такого объяснения являются схемы, подобные показанной на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Типичная схема, получаемая в ходе спонтанного рисования для объяснения сложных информационно емких вопросов [4] Цит. по: Дэвид А. Как привести дела в порядок. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – С. 116.

Или вот еще вопрос: что вы делаете, когда разговариваете по телефону на какую-то неприятную или сложную тему, а рядом лежит та же самая ручка с листом бумаги? Большинство отвечают: «Ну, рисуем что-то». Но зачем? Ведь тот, с кем мы разговариваем, нас не видит. Ответ прост. Мы рисуем для того, чтобы подключить к продумыванию лучших вариантов ответа творческие зоны правого полушария мозга и тем самым задействовать бóльший объем коры головного мозга, что увеличит количество возможных вариантов ответов и повысит их оригинальность.

Сколько вы сможете вспомнить точных почтовых адресов, где вы когда-либо были, например ул. Профсоюзная, д. 33, кв. 147? Никто из участников наших тренингов не смог назвать больше 10 адресов. А сколько адресов из тех, где когда-то бывали, вы сможете вспомнить визуально , чтобы добраться туда при необходимости (например, здесь за храмом повернуть налево, потом на развилке – направо и во дворе – третий подъезд, полированная черная дверь)? Количество таких адресов невозможно сосчитать, и стоит большинству людей оказаться в месте, где они уже когда-то были, они сразу вспомнят, как и куда оттуда выходить. На этом примере также можно увидеть, как работает левое полушарие (физическое запоминание адресов) и правое полушарие (пространственное запоминание).

Вокруг нас существует огромное количество примеров, в которых работает мозговая кора нашего правого полушария.

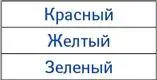

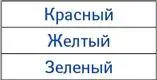

Пожалуй, это один из наиболее ярких примеров визуализации. Знаете, почему красный цвет выбран в качестве запрещающего? Потому что наш мозг воспринимает его быстрее любого другого. А зеленый цвет воспринимается дольше других цветов, что очень важно перед тем, как переходить дорогу: будет время хорошенько подумать и осмотреться. Именно поэтому мы, находясь на природе среди зеленых деревьев, расслабляемся. Зеленый цвет «затормаживает» наше внимание. Современным новшеством в светофорах стало применение специальных знаков, показывающих, что надо идти или стоять.

Кстати, представьте, если бы на светофоре вместо цветов были бы простые надписи:

И все эти надписи зажигались бы одним цветом, например синим. Как бы вы стали ориентироваться? Большинство опрошенных ответили – по порядковому расположению: горит верхний сигнал – стой, горит нижний – иди. Видите, даже здесь мы подключаем к работе более быстрое правое полушарие.

Программа Microsoft Outlook является любимым почтовым органайзером для многих пользователей, в том числе благодаря расширенным возможностям визуализации, которых существенно меньше у ее ближайших конкурентов: Lotus Notes, The Bat, Thunderbird и др.

Читать дальше