представления наших родителей о них;

ситуаций, в которые нас вовлекали родители;

детского опыта взаимодействия с деньгами.

Что такое деньги сами по себе? А какой я с деньгами – рисковый, прорывной или тормозящий, растерянный? А какой я в отношении действий связанных с деньгами? Я тот, с кем невозможно сотрудничать, так как он всего чурается и всего боится, в народе про таких говорят «ни украсть, ни покараулить», или я тот, кто везде: и проявляющий инициативу, энергичный, готовый нести ответственность, готовый предлагать и отвечать за последствия этого предложения. Какой я? Все эти представления, базовое понимание себя, складываются к семи годам. Дальше, когда мы растём, эти представления уточняются и дополняются. Но, база остаётся всё та же. Эти базовые установки находятся в нашем подсознании и влияют на все решения, которые мы принимаем уже во взрослом возрасте. Они влияют как на сами решения, так и на действия, связанные с этими решениями. Исходя из этих подсознательных установок, мы принимаем полезные или бесполезные, а иногда и вовсе вредные решения. Мы не осознаём этого влияния. Мы не видим, как выводы, сделанные в детстве, влияют на решения сейчас, просто не видим, не осознаём. Нас не учили понимать себя, хотя это достаточно просто. Давайте же рассмотрим пример того, как оно работает. Как формируются установки и как затем они на нас влияют.

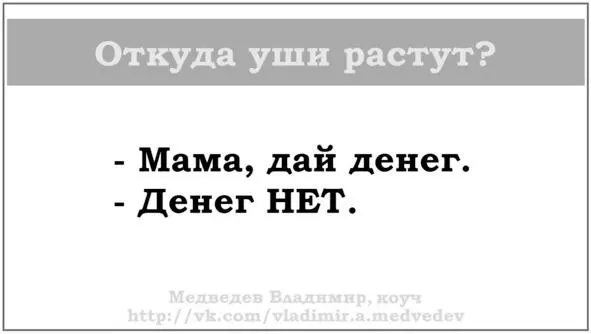

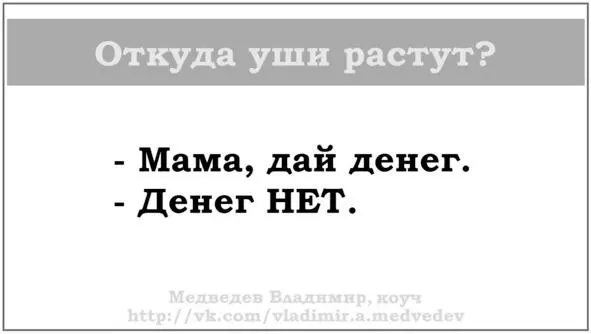

Уже много лет я работаю с людьми в теме денег. Бывает, я задаю вопрос: «Скажите, что вы слышали в ответ чаще всего, когда в детстве просили деньги у своих близких? Вот захотели вы чего-то, например мороженое, и подошли к маме с просьбой: „Мама, дай денег“. Что вы слышали в ответ чаще всего?» В этом моём исследовании, в котором приняли участие уже тысячи людей, самый часто встречаемый ответ такой: «Денег нет». Знакомо? Конечно! Да, так происходит. Просто, наши родители:

1. Не знают, что с детьми нужно разговаривать по-другому.

2. Они не понимают, что детям надо объяснять, откуда берутся деньги и как они расходуются.

В тот момент, когда ребёнок просит деньги, нужно обязательно показывать ему, как он может самостоятельно повлиять на ситуацию деньгами. А если не может, то почему, чтобы он не ощущал себя бессильным и бесправным.

Далее происходит следующее. Когда из года в год, изо дня в день, а в году 365 дней, а за время детства это несколько тысяч дней, ребёнок подходит с просьбами и тысячи раз слышит отказ в форме: «Денег нет», годам к десяти, двенадцати он научается, что подходить и спрашивать смысла нет. Он научился жить без денег, с тем, что ему всё равно откажут. Как всё развивается, что происходит далее? Он обращается за деньгами только тогда, когда не может этого не делать, только в крайнем случае острой необходимости, крайней нужды. Так вот, человек за годы взросления тысячи и тысячи раз слышит: «Денег НЕТ!». Слышит это от людей, которым он верит безоговорочно и воспринимает их слова как непреложную истину. Помните народную мудрость: вода камень точит? Когда вода, капля за каплей, десяток за сотней, а далее и тысячи тысяч, пробивает крепчайший камень. Представляете, мягкая вроде бы вода что делает с твёрдым камнем. А когда за время взросления ребёнок несколько тысяч и тысяч раз слышит: «Денег нет», как вы думаете, какое представление о деньгах у него может возникнуть из подобной предпосылки? Как эта информация о невозможности влияет на его психику? Что у него может родиться как вывод? У этого ребёнка может родиться идея, что «Деньги – это то, чего нет». Пусто, нету, не существует, отсутствует. И помните, что эти процессы в нём протекают не сознательно. Человек не задумывается, не размышляет.

Это как научиться ходить. Помните? Маленький ребёнок, кроха, которому и годика ещё нет, когда он учится ходить. Вспоминайте! Он же совершенно не задумывается о том, как ему встать, не думает об этом. Он просто встаёт и падает, встаёт и падает и так много, много раз. Таким образом, постепенно, количество действий переходит в качество движения, в умение ходить. Ребёнок научается вставать и ходить. Внимание, это он делает не задумываясь! В нашей теме точно также. События, связанные с деньгами, накапливаются и переходят в качество. В качество отношения к деньгам. А из рассматриваемого примера, деньги – это то, чего нет. У меня этого нет. Для меня этого нет. В моём мире это отсутствует. Точка!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Медведев - Трилогия о Мирьям [Маленькие люди. Колодезное зеркало. Старые дети]](/books/24690/vladimir-medvedev-trilogiya-o-miryam-malenkie-lyud-thumb.webp)