С другой стороны, было бы здорово выкинуть из головы прошлые ссоры, какие-то страшные эмоциональные моменты. Иногда кажется, что мы готовы забыть о самых счастливых днях своей жизни, только бы не помнить о трагических.

Может быть, вопрос о наших предпочтениях был философским, чисто умозрительным, но вполне вероятно, что в основе «редактирования» памяти лежит наше подсознательное желание что-то приукрасить, а что-то просто вычеркнуть из своей жизни.

Эмоции

Наконец, третья преграда на пути нашего самопознания – это эмоции.

Фильтрующие свойства эмоций

Эмоции играют огромную роль не только в том, что касается памяти, но и в избирательности нашего восприятия. Например, когда вы смотрите на фотографию национального героя, вам кажется, что у него благородные черты лица, а сам он – добрый и сердечный человек. А если вам дадут фотографию террориста, то, скорее всего, он покажется вам хитрым и жестоким типом, которому нельзя доверять. Таким образом, эмоции заставляют нас игнорировать отсутствие схожести (например, конкретного человека – с образом героя), если мы кого-то любим. В той же мере они не пропускают в наше сознание присутствие схожести (например, террориста – с героем), если кто-то нам неприятен.

Эмоции помогают фильтровать не только настоящее и будущее. Мы уже говорили, что память отсеивает определенные моменты, базируясь на эмоциях человека. Приятные события чаще вспоминаются при хорошем настроении, а печальные – при плохом.

Если мы согласимся с тем, что эмоции – такой сильный фильтр, и решим в дальнейшем их контролировать, то перед нами встанет ряд вопросов. В какой степени наше настроение должно быть хорошим или плохим, чтобы стать причиной искаженного восприятия? Насколько точно мы можем понять и объяснить собственные эмоции?

Конечно же, способность путать свои чувства вряд ли поможет в поиске рациональности! Психолог Д. Дилберт рассказывает еще об одном любопытном эксперименте, демонстрирующем нашу не способность определить источник своих устремлений.

Две группы мужчин должны были перейти по веревочному мосту над стометровой пропастью. К добровольцам из обеих групп подходила симпатичная девушка с просьбой заполнить анкету, а потом давала номер своего телефона на случай, если после эксперимента его участник захочет узнать суть опроса. Нужно заметить, что к представителям одной группы девушка подходила до того, как они вышли на мост, а к представителям другой – когда мужчины по нему передвигались.

Оказалось, что бо́льшая часть позвонивших была среди последних. Психологи сделали вывод: те, кто находился посредине болтающегося над пропастью хлипкого мостика, испытывали напряжение, связанное с чувством страха. Но, общаясь с девушкой, они, по-видимому, приписывали свое состояние обостренности эмоций сексуальному интересу, а не страху. Значит, далеко не всегда мы можем правильно объяснить природу собственных чувств и эмоций.

Поведение эмоций во времени

Попыткам «оптимизировать свои мозги» не помогает и то, что наше мироощущение часто меняется. Психолог Р. Стротц объяснил это тем, что для людей гораздо важнее краткосрочное, но немедленное удовлетворение своих желаний, чем долгосрочное. Например, люди переедают, потому что, несмотря на свое стремление похудеть, любят вкусно поесть, т. е. они склонны игнорировать долгосрочные интересы во имя сиюминутных удовольствий. Обобщая, можно сказать, что на нас гораздо больше воздействуют немедленные потребности и уже существующие факторы, чем те, которые возникнут в будущем.

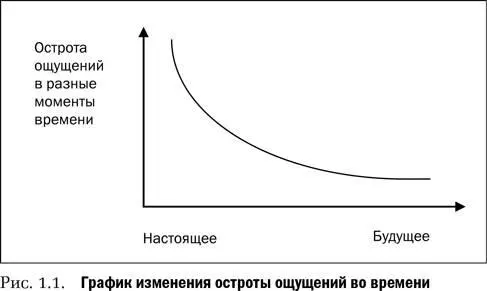

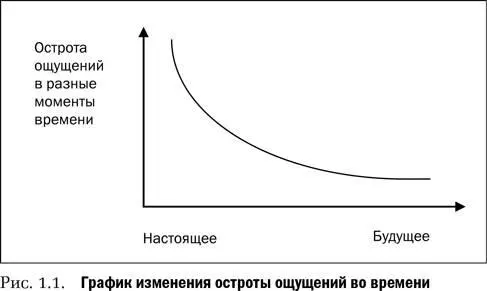

Р. Стротц назвал свое наблюдение функцией дисконтирования предпочтений, но проще назвать его графиком изменения остроты ощущений во времени . Разворачивая анализ этого графика, психологи Г. Шефрин и Р. Талер отметили интересный аспект: в момент возникновения у человека новой идеи этот график, как правило, более крутой, чем после ее первичного рассмотрения. Это наблюдение совпало с одним из знаменитых советов Вотрэна, одного из героев Бальзака. «Не следуйте своим первым порывам: они, как правило, самые благородные», – рекомендовал он.

Идею исследователей можно визуально наблюдать на рис. 1.1.

Из него следует, что максимальное отклонение от рационального процесса принятия решений часто наблюдается на этапе возникновения идеи. Именно в этот момент ошибки наиболее вероятны, поскольку у вас нет времени, чтобы проконтролировать собственные эмоции, и, как следствие, возможна избыточная реакция. Из этого наблюдения следует рекомендация: не принимайте быстрых решений в критической ситуации (рис. 1.2).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу