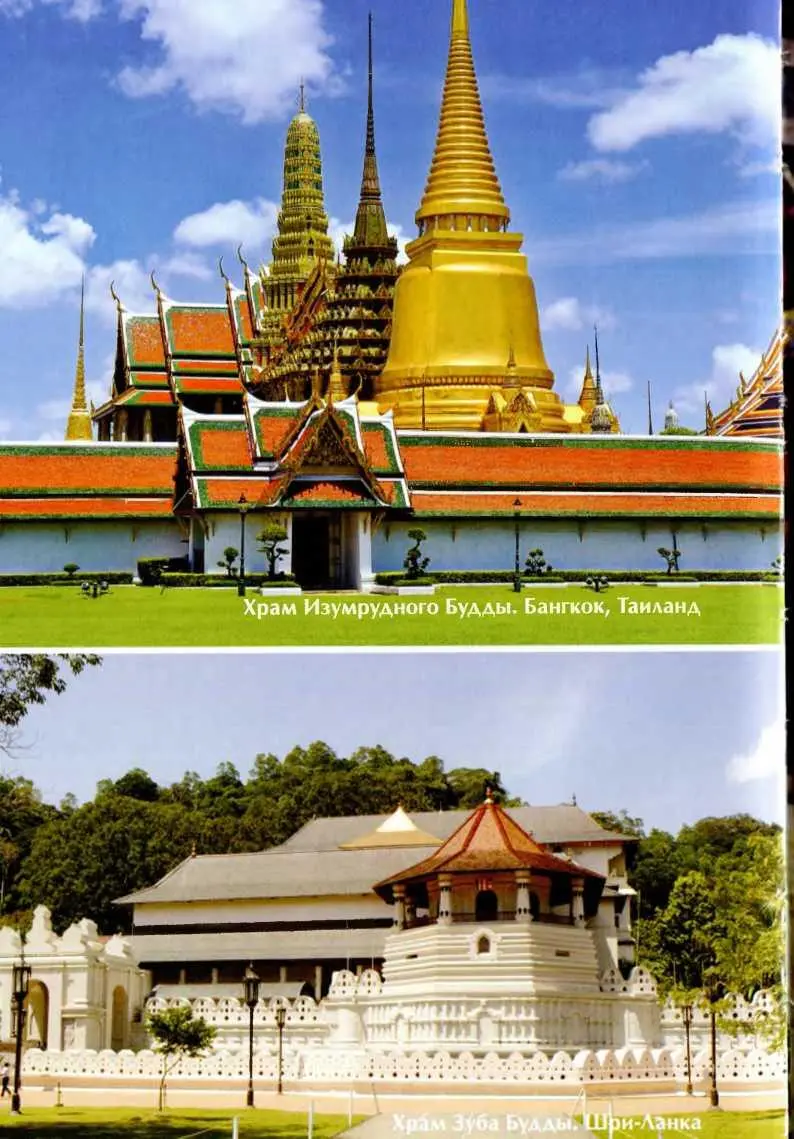

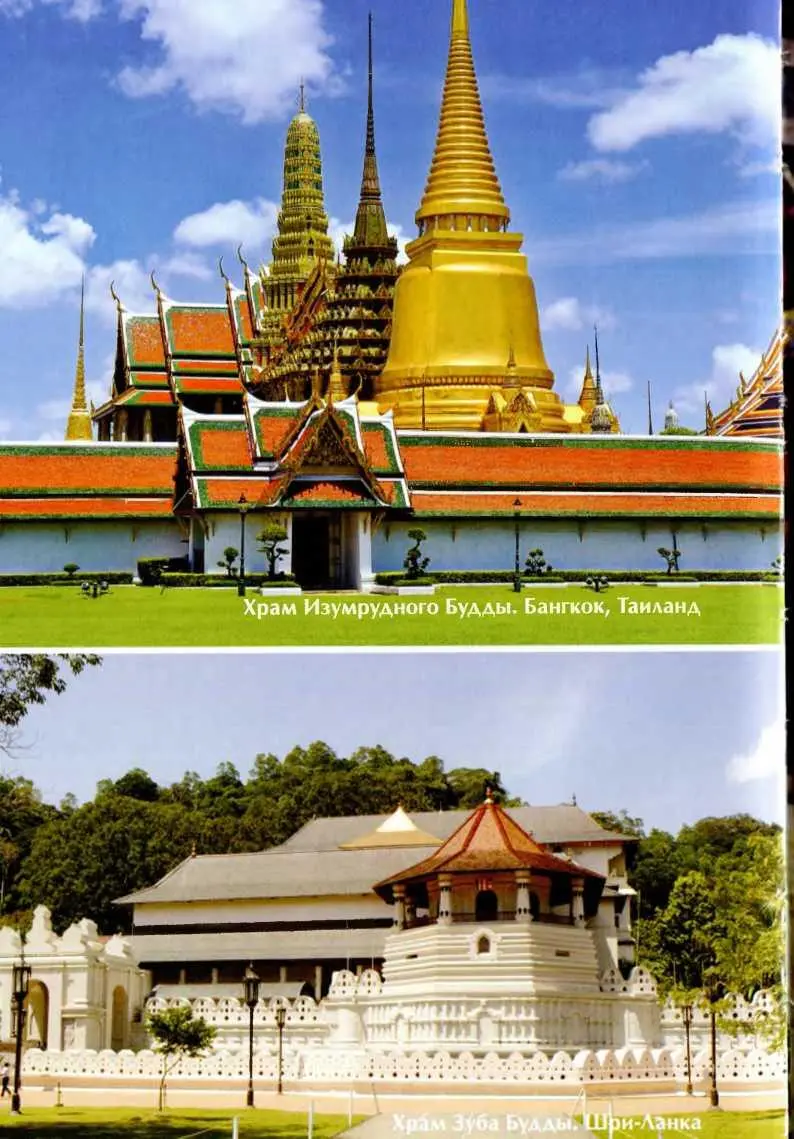

Вся эта пестрая, ликующая, играющая и танцующая колонна людей двигалась по дороге, вдоль которой были размещены пятьсот пятьдесят «телесных форм» в виде животных и людей, обличье которых принимал Будда в своих предыдущих рождениях. В самый торжественный момент праздника царь в присутствии самых важных сановников распечатывал футляр, где хранилась реликвия, извлекал ее на свет и всем показывал. Ей воздавали почести, курили благовония, возносили хвалу, после чего зуб опять запечатывали, и вся процессия возвращалась в храм.

На долю зуба выпало немало драматических приключений, поэтому в конце XVII — в XVIII в. праздник в его честь не проводили. Но в 1775 г. его возобновили по воле царя Кирти Шри Раджасингха и с тех пор ежегодно проводят в Канди в месяце эсала. Главное место на нем по-прежнему отводится торжествам в честь зуба Будды, и потому праздник называется Далада перахяра или Канди эсала перахяра. Он сохранился почти в неизменном виде с первых веков нашей эры, когда его видели китайские монахи. Правда, теперь вдоль дороги, по которой идет праздничное шествие, уже не увидеть «телесных форм» прежних воплощений Будды, да и зуб теперь не вывозят из храма, а ограничиваются лишь золотым реликварием. Неизбежно появились и другие нововведения, а участниками праздника порой становятся падкие на экзотику туристы.

Праздник продолжается пятнадцать дней: от новолуния до полнолуния — и включает в себя много разных ритуалов и церемоний. Главным его организатором является обычно верховный правитель храма Зуба Будды, но в подготовке праздника, как и в его проведении, участвуют и служители других храмов, посвященных местным богам — Натхе, Вишну, Катарагаме и богине Паттини. Начинается перахяра церемонией «кап»: утром после июльского новолуния срубают дерево эсала (Cassia fistula, Legum), от названия которого идет наименование и праздника, и того месяца лунного календаря, когда он проводится, и из его ствола вытесывают колонну «капа». Ее делят на четыре части и помещают в каждом из четырех храмов, участвующих в празднике. Один из последних обрядов — «рассечение воды»: на кандийское озеро выплывают разукрашенные лодки со жрецами. Отъехав от берега, они описывают магический круг на воде, и сидящие в них жрецы выливают из кувшинов священную воду, хранившуюся с прошлой церемонии. Затем один из жрецов ударяет по воде священным мечом и набирает в сосуд свежей воды; его примеру следуют жрецы других храмов и набирают воду, которой приписывается огромная магическая сила. Ее будут хранить в храмах до следующей перахяры.

Этот буддийский праздник также соединился с древним календарным ритуалом, приходившимся некогда на смену сезонов, «большого» и «малого». Он выполнялся перед началом муссонных дождей, поэтому в перахяре сохранились воспоминания о ритуальной жизни древних земледельцев, почитавших солнце и луну, воду и огонь, деревья и травы.

ГЛАВА 10

ИСКУССТВО ЭСТЕТИКИ ТОЖДЕСТВА

Система визуальной поддержки

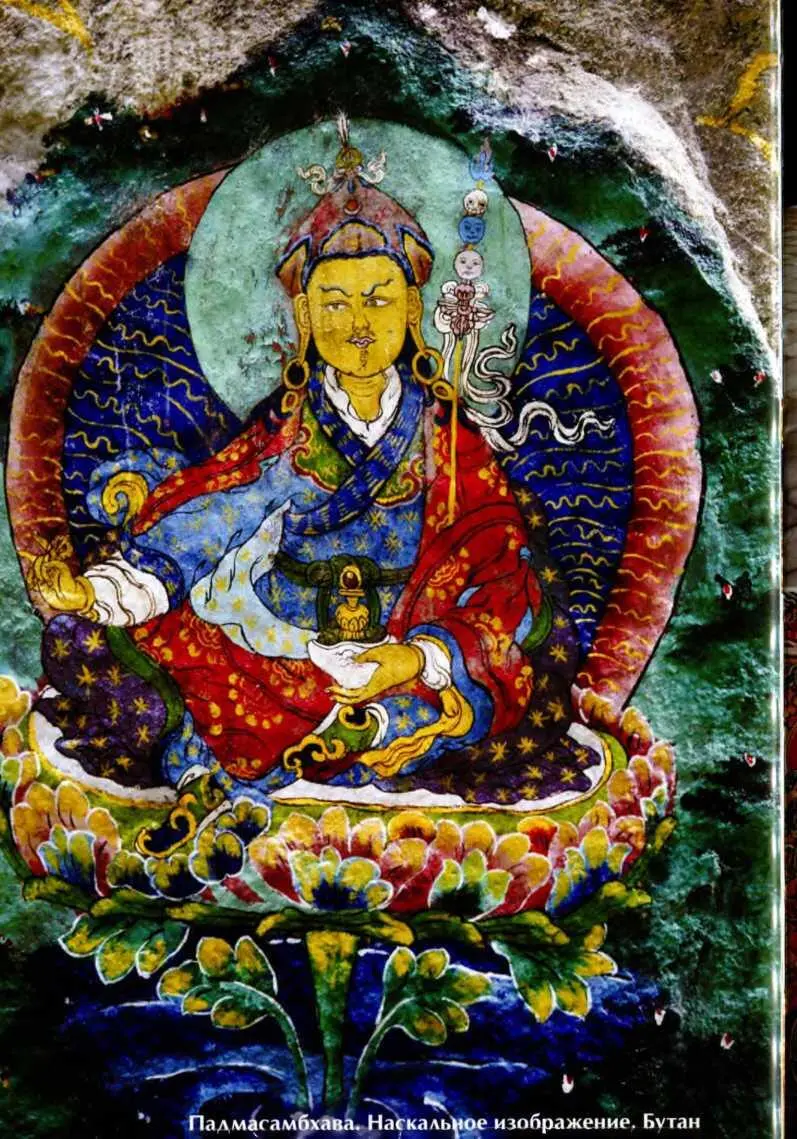

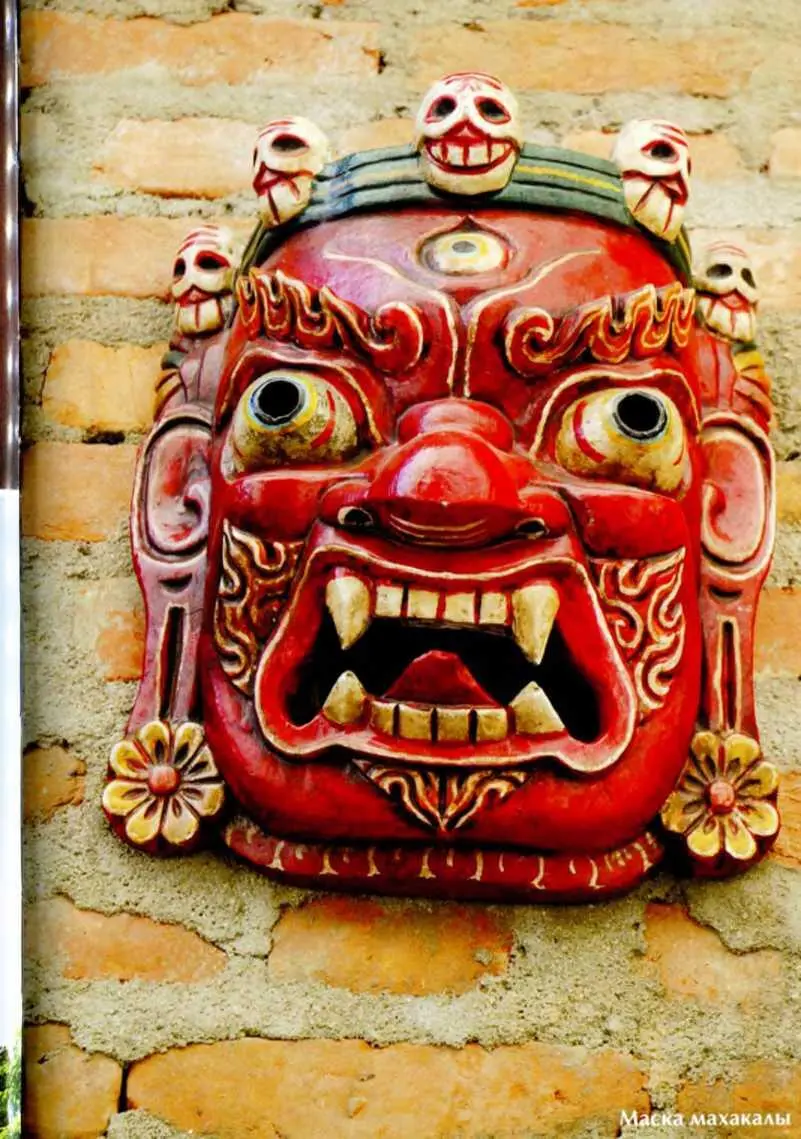

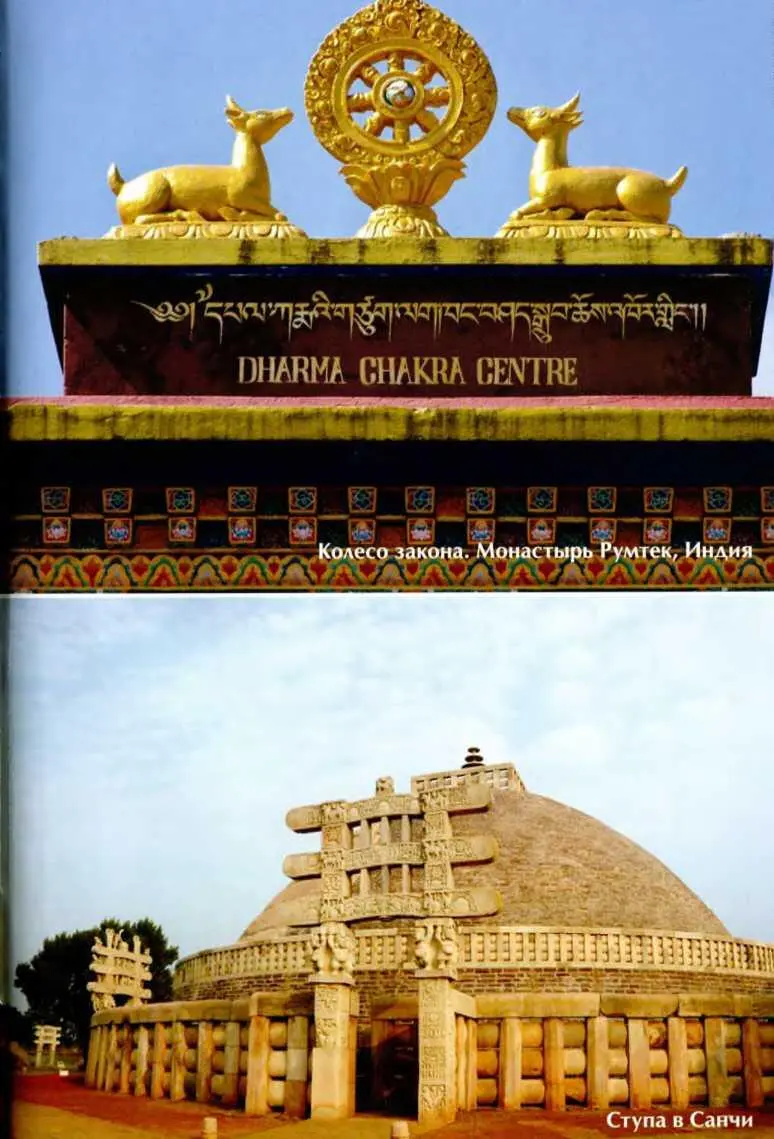

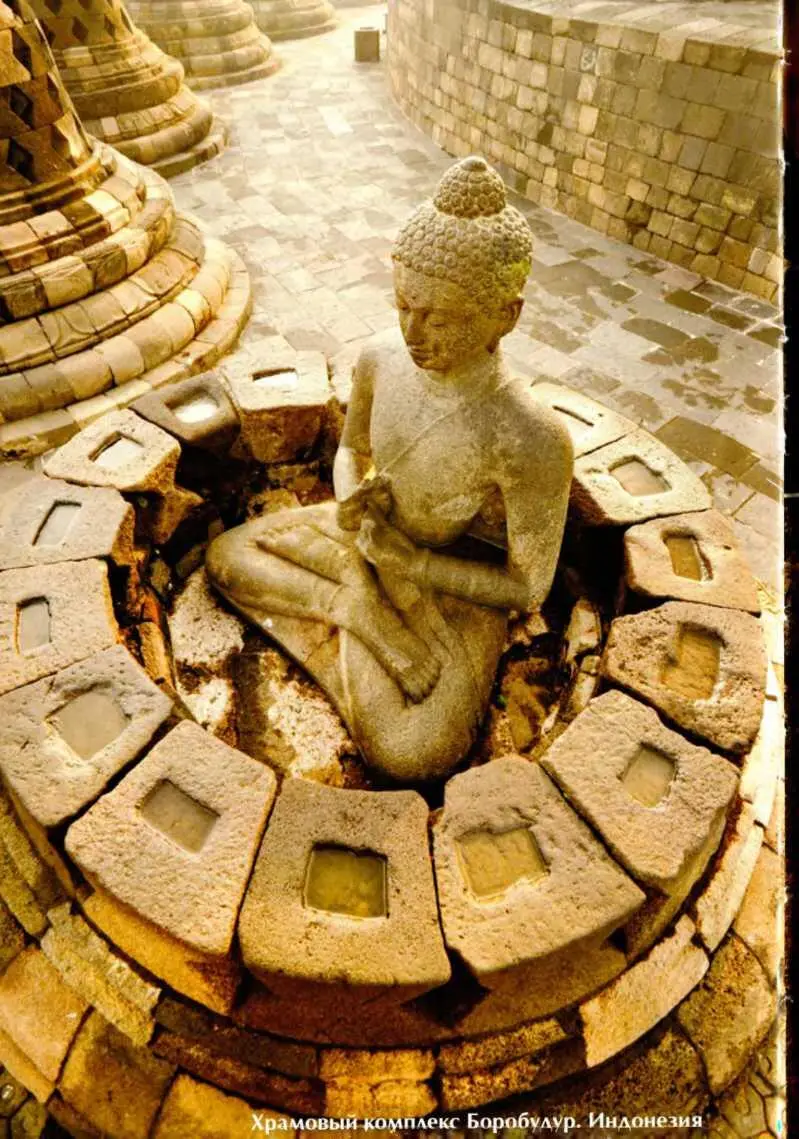

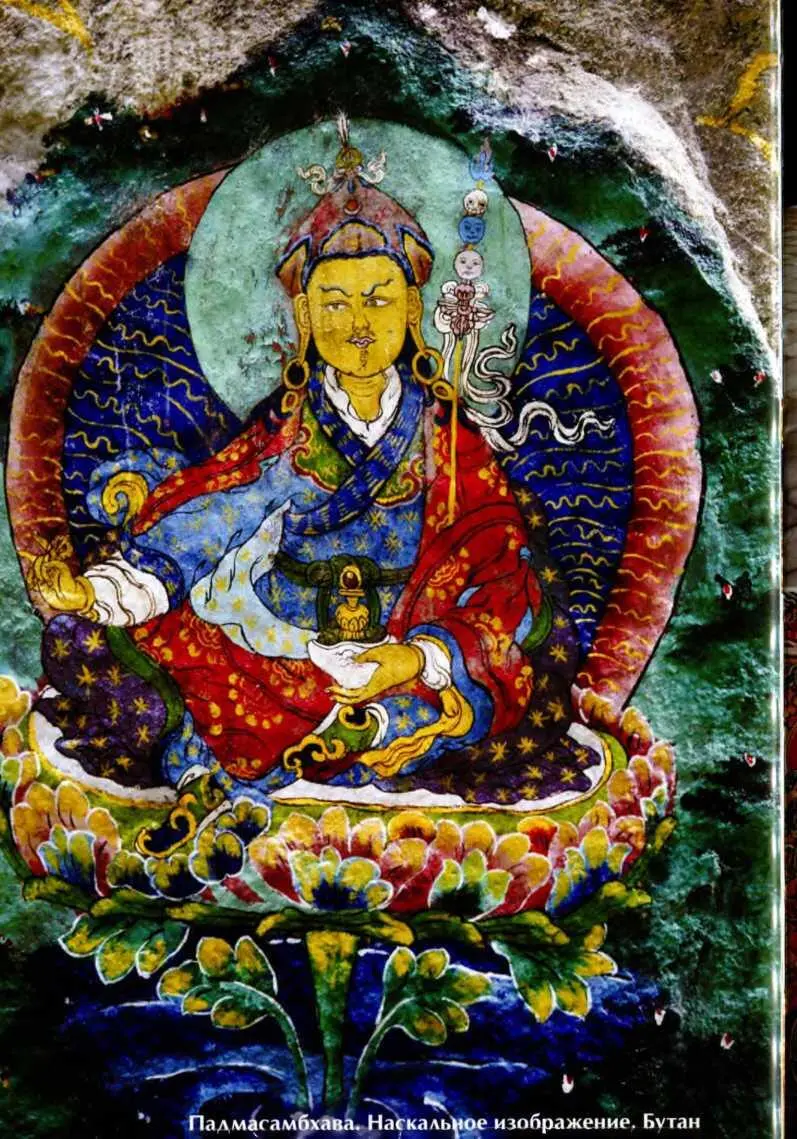

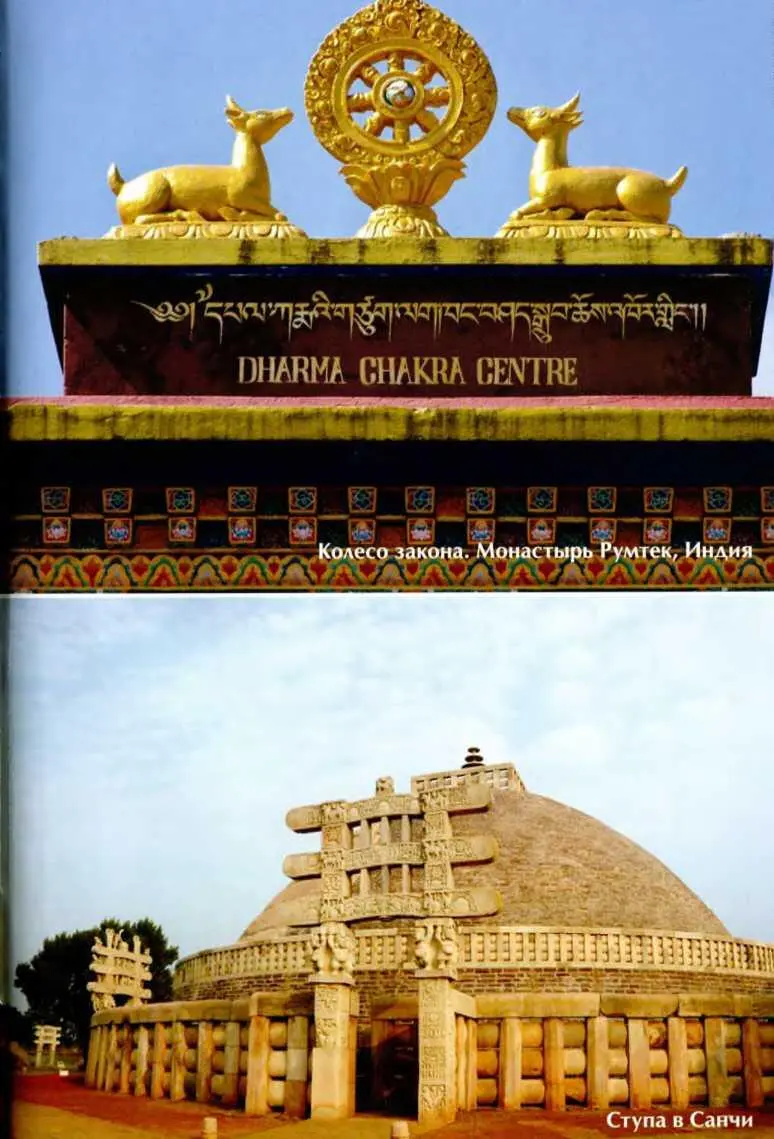

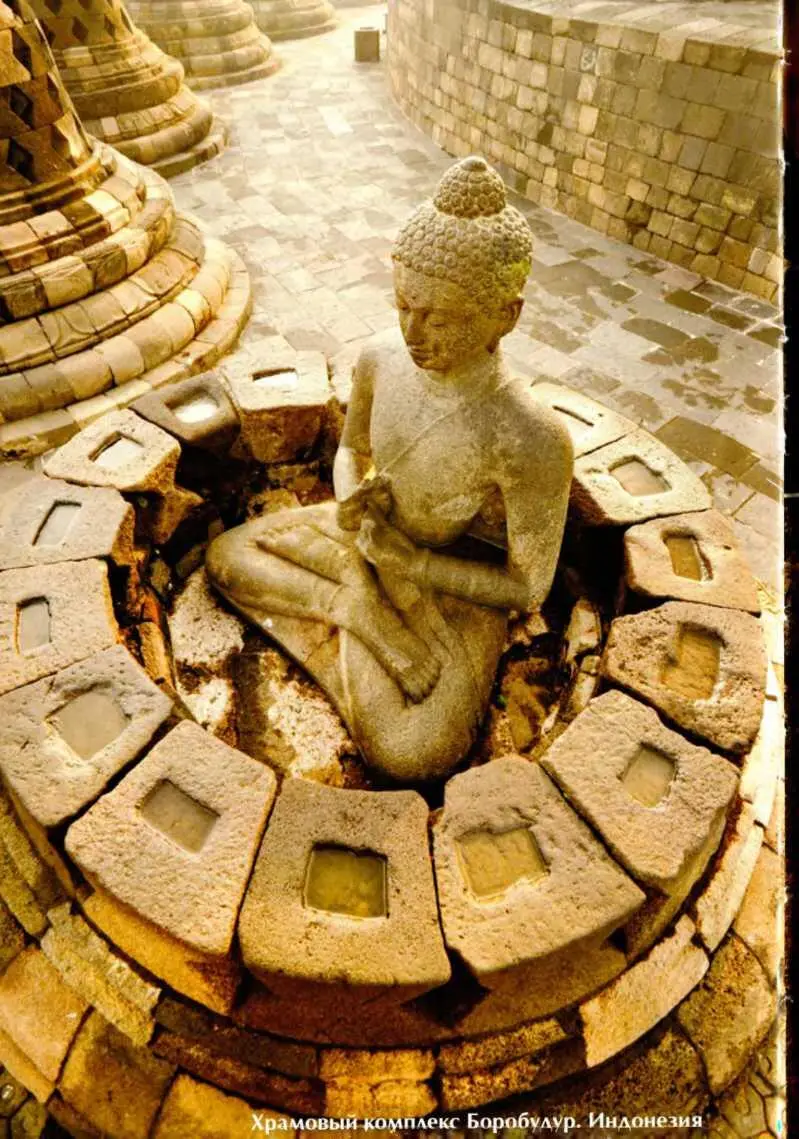

В буддийском искусстве отвлеченные идеи учения об освобождении от уз мирского бытия приобретают конкретную форму различных изображений. Буддийская художественная традиция наглядно отражает идеалы религии и представляет по сути некую систему напоминаний, или визуальной поддержки. Она помогает приверженцу вероучения лучше в нем разобраться. В эту систему входят архитектурные сооружения, которые сами по себе являются объектами поклонения, например ступы, а также разнообразные скульптурные и живописные изображения, церемониальная утварь, постройки для хранения молитвенных объектов и многое другое.

Выполнены они из самых различных материалов. Буддийские художники использовали не только дерево, камень, бронзу, глину или краску. В ход шли также пальмовые листья, шелк, слоновая кость, березовая кора, фарфор, драгоценные и поделочные камни, золото и серебро. Некоторые ритуальные фигурки вырезали даже из сливочного масла, а иные живописные композиции создавали с помощью песка или цветного порошка. Размеры буддийских изображений также могут быть самыми разнообразными, от миниатюрных до громадных, не уступающих египетским пирамидам.

Читать дальше