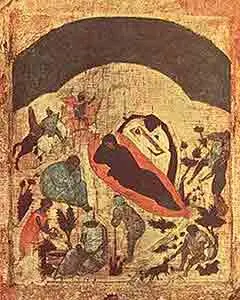

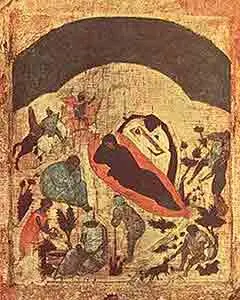

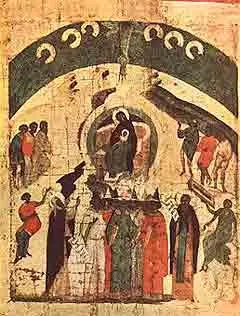

Рождество Христово. Новгородская школа. Начало XV в.

РОСКРЫШЬ — прием в иконописи: равномерное начальное распределение художником красок внутри контура по плоскости предмета, затем роскрышь проплавляется, на нее наносятся пробел, оливки и т. д.

САККОС (евр. — рубище, вретище) — нижнее облачение епископов; близок стихарю, но короче его и украшен звонцами. Означает одежду печали и смирения (Иер. 48; Лк. 10.13). Звонцы саккоса означают благословение слова Божия, исходящего из уст епископа.

САНКИРЬ — в иконописи темный, оливковый или коричневый тон, поверх которого клались остальные, более светлые слои в живописи лица, рук и других частей тела (личного письма).

СЕРАФИМЫ (евр. — огненный, палящий) — в богословии один из девяти ангельских чинов, высшая ступень небесной иерархии (по Псевдо-Дионисию Ареопагиту); изображались с человеческим лицом и с шестью крыльями.

СКИНИЯ (греч. — шатер) — древнееврейский переносной храм, созданный по указаниям Бога, которые Моисей получил на горе Синай (Исх. 25.8-40; 26). Состояла из двух отделений: святилище и святая святых, где находился ковчег завета.

СКЛАДЕНЬ — икона, состоящая из нескольких складывающихся частей, то есть из средней доски и привешенных к ней на петлях боковых створок.

СКРИЖАЛЬ — 1. Каменная доска с высеченным на ней текстом 10 заповедей, полученная Моисеем от Бога на горе Синай (Исх. 24.12; 34.1-4). 2. Четырехугольный плат с изображением креста или иконы в центре; нашивается на архиерейскую мантию у плечей и у подола, символизируя в совокупности Ветхий и Новый Заветы.

СКРИПТОРИЙ — мастерская для изготовления рукописей.

СМАЛЬТА — в технике мозаики небольшие куски непрозрачного цветного стекла.

СОБОР АРХАНГЕЛОВ — 1. Общее наименование нескольких праздников, посвященных поминовению небесных сил: Собор архангела Михаила и прочих бесплотных сил — 8(21) ноября; Собор архангела Гавриила — на следующий день после Благовещения, 26 марта (8 апреля) и др. 2. Икона, представляющая архангелов Михаила и Гавриила (иногда в окружении других небесных сил), которые поддерживают перед собой круглый щиток с изображением Спаса Эммануила (см.). Иконография «Собор архангелов» восходит к античному победному «образу на щите», который несли крылатые богини победы — Ники; в христианском искусстве на щите изображался крест с монограммой Христа, а Ники были заменены ангелами. Впоследствии на месте креста стали изображать воплотившегося Христа. Основной догматический смысл композиции «Собор архангелов» — Боговоплощение как победа над смертью, изначально предопределенная Божественным промыслом (отсюда дополнительная тема предвечного совета небесных сил). Распространение этого изображения связывается также с победой над иконоборцами и восстановлением иконопочитания (843 г.).

Собор Архангелов Михаила и Гавриила. XIII в

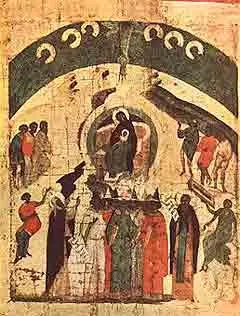

СОБОР БОГОМАТЕРИ — 1. Особый праздник, установленный в честь Богоматери и отмечаемый на следующий день после Рождества Христова — 26 декабря (8 января). 2. Икона, иллюстрирующая текст рождественской стихиры, приписываемой Иоанну Дамаскину «Что ти принесем...» Представляет собой символический вариант иконы «Рождество Христово»; в центре располагается Богоматерь с Младенцем на троне, а вокруг нее, в соответствии с текстом рождественской стихиры — ангелы, пастухи и волхвы («...каяждо благодарение Тебе приносит: ангели — пение, небеса — звезду, волсви — дары, пастырие — дивление»), а также аллегорические изображения Земли и Пустыни («земля — вертеп, пустыня — ясли»). Предстоятелями от рода человеческого, прославляющего Богоматерь, выступают прославленные гимнографы и отцы Церкви. Композиция «Собор Богоматери» складывается в сербском искусстве на рубеже VIII-XIV вв.; на Руси известна с XIV века.

Собор (Похвала) Богоматери. Ростово-Суздальская школа. Середина XV в.

СОФИЯ (греч. — премудрость), Премудрость Божия — в Ветхозаветных книгах Притчей Соломоновых, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова, олицетворение высшей мудрости и творческой любви Бога, Его мироустрояющая воля, принцип творения мира. Христианская традиция, начиная с апостольских времен, отождествляет Софию с вторым лицом Св. Троицы, Сыном Божиим Иисусом Христом («мы проповедуем... Христа, Божию силу и Божию премудрость» — 1 Кор. 1.24 и др.). В византийском и древнерусском искусстве известны изображения Софии в виде аллегорической фигуры — как самостоятельные, так и в составе сложных символических композиций на темы Божественного Домостроительства: «Премудрость созда себе дом» (Притч. 9.1) и «София, Премудрость Божия» новгородского извода. Несмотря на то, что первая композиция иллюстрирует определенный текст книги Притчей Соломоновых, а вторая носит символический характер, оба иконографических извода связаны с темой воплощения, искупительной жертвы, Страшного Суда и грядущего воссоединения человека с Богом — важнейших элементов Божественного Домостроительства, олицетворением которого, в свою очередь, выступает образ Софии. Обе композиции складываются в XIV-XV вв. Позднесредневековая традиция (начиная с XVII в.) нередко сближает Софию с Богоматерью — отражением такого сближения служит, в частности, т. н. «киевско-ярославская» икона Софии, Премудрости Божией.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу