Дополнительная трудность возникает из–за того, что порой пророки описывают событие, которое должно исполниться дважды: ныне и позднее. Знаменитое пророчество Исайи: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (7:14) служит тому примером. Следующие за этим стихом строки указывают, что пророчество осуществилось уже при жизни Исайи (многие комментаторы даже считают, что речь шла о его собственном сыне), однако Матфей относит окончательное исполнение пророчества к рождению Иисуса.

Исследователи Библии применяют особую терминологию для описания этих явлений. Они говорят о двойном и тройном исполнении пророчества, о подмене частью целого, о творческом расщеплении. Разумеется, столь сложные приемы порождают новые вопросы. Как вообще мы можем судить, описывает пророк современные ему события (ныне) или что–то еще не произошедшее (потом или намного позже), либо и то и другое одновременно? Творения пророков напоминают те примитивные рисунки, в которых отсутствует перспектива и все дома, горы, деревья, животные и фермеры кажутся одного роста. Чтобы понять такое изображение, нужно мысленно вычленить различные его элементы и перегруппировать их таким образом, чтобы они сложились в цельную картину.

Мне кажется, что эти ухищрения пророков, как бы они ни сбивали нас с толку, позволяют угадать, какой видится наша история Самому Богу. «Провидцы» заглядывают в Божью перспективу, а Бог, не знающий ограничений времени, мало заботится о последовательности событий. В Первом Послании Петра 1:20 апостол говорит о крови Агнца «предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена» для нас. Павел также утверждает, что Бог избрал Своих последователей «прежде творения мира» (Ефесянам 1:4) и вечная жизнь была нам обещана «до начала времен» (Титу 1:2). Задолго до возникновения теории Эйнштейна об относительности времени и пространства авторы Нового Завета утверждали некоторые в буквальном смысле слова вневременные истины. Бог, существующий вне времени, входит в нашу стиснутую временем историю, как художник в свою картину (этот образ предлагает Клайв Льюис).

Неудивительно, что вторжения вневременного существа во время порождает эхо, звучащее и в дни Исайи, и при рождении Иисуса, и в нашу эпоху. Рождение ребенка в правление царя Ахаза подтвердило пророческий дар Исайи, придав тем самым силу и другим его предсказаниям о «Дивном Советнике, Могущественном Боге, Вечном Отце, Князе мира». Исайя не указывал временных границ для окончательного осуществления своего пророчества, скорее всего он не разбирался во временной последовательности.

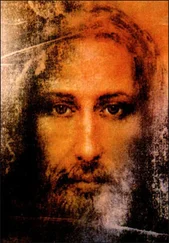

Пророки Израиля обращались к свихнувшемуся миру. Израиль катастрофически уменьшался в размерах, стесненный со всех сторон тираническими империями, а Бог казался очень далеким и даже бессильным. Пророки проникали взглядом в те времена, когда Бог нарушит молчание: в тот день Бог явится во всей силе и славе, чтобы обновить небо и землю. Бог уничтожит смерть и осушит все слезы. Не станет больше ни бедности, ни голода, ни насилия, всех позовут на пир. Тогда мы встретим Бога лицом к лицу, и вся земля будет служить Ему.

Однако почти все пророчества имели непосредственное значение для тогдашних слушателей. Пророки говорили об обновлении неба и земли, показывая тем самым, что история определяется будущим, которое находится в руках Божьих, а не нынешним хаосом, страданиями и политической нестабильностью. Однако, чтобы принять столь возвышенные и далекие видения, люди нуждались в каких–то конкретных доказательствах, они хотели увидеть события, произошедшие согласно пророчеству при их жизни, «ныне». Отсюда и возникают предсказания, осуществлявшиеся при жизни самих пророков.

Кристофер Райт в книге «Иисус в Ветхом Завете!» предложил аналогию, объясняющую, почему последующим поколениям было так трудно признать осуществление давних пророчеств. Так, еврейские книжники не смогли истолковать пророчества об Иисусе из Назарета. Представим себе, что где–то в 1900 году отец обещает пятилетнему сыну подарить ему на 21 год лошадь. Испытает ли парень разочарование, если в 1916 году он получит в подарок «Форд»?

«Странно было бы, если бы сын начал упрекать отца в нарушении обещания только потому, что получил что–то другое взамен лошади. Еще удивительнее было бы, если бы вместо того, чтобы радоваться куда более совершенному средству передвижения, он продолжал настаивать, что обещание будет исполнено только тогда, когда он получит лошадь, поскольку любое обещание следует понимать строго буквально. Очевидно, что, учитывая непредвиденное в 1900 году изменение обстоятельств, отец выполнил и перевыполнил свои обязательства. То, что он сделал, выходит за пределы изначального обещания, которое, естественно, было обусловлено и ограничено известными на тот день видами транспорта. Обещание было сформулировано согласно понятиям той эпохи — и было исполнено в свете новых исторических событий».

Читать дальше