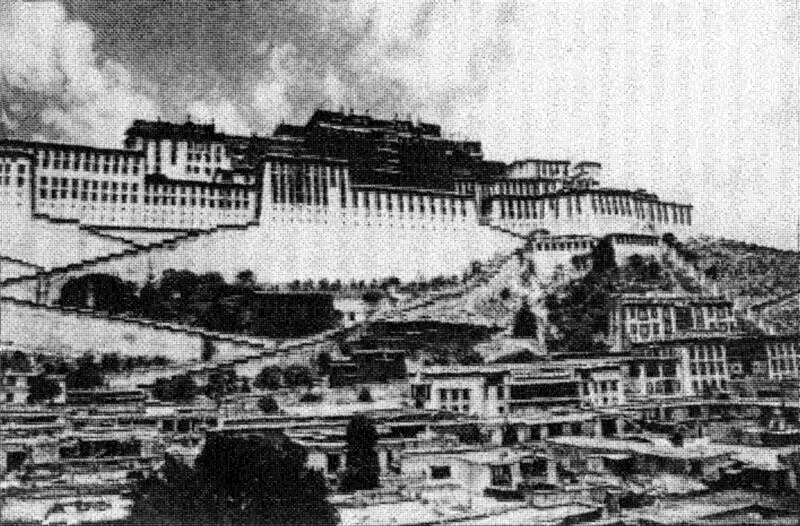

Проведенная пятым Далай-ламой реформа имела и административно-территориальный аспект. В стране были образованы только три крупные административно-территориальные единицы — Центральный Тибет (район Уй), столица которого Лхаса являлась одновременно и государственной, район Цзан со столицей Шигадзе и Кхам со столицей Гьянце. Монастырь Ташилунпо, располагавшийся в Цзане, стал постоянной резиденцией Панчен-ламы, а настоятель этого монастыря был объявлен четвертым тулку ученика Цзонхавы — Кхайдуба и воплощением Будды Амитабхи. Этот тип тулку и получил название «Панчен-лама». Вся территория района Цзан отдавалась в полное административное подчинение настоятеля Ташилунпо и всех его последующих «перерожденцев».

Эти новые административно-территориальные образования, в свою очередь, подчинялись власти Далай-ламы как политического главы государства. Была проведена перепись всех монастырей школы Гелугпа. В их собственность передавались земли, где располагались монастыри и проживало местное население. Каждый монастырь получил право самостоятельно рекрутировать новое монашество. Будущие монахи выбирались преимущественно из числа семи-, восьмилетних мальчиков, которые поступали в соответствующий монастырь на обучение, пополняя ряды монашества школы Гелугпа. Семья, отдавшая сына в монастырь, освобождалась от выплаты казенного налога, но была обязана обеспечить будущего монаха всем необходимым на период обучения — поставлять продовольствие, ткань для облачения, оплачивать труды его личного наставника. Кроме того, пятый Далай-лама установил количественную квоту полноправных монахов и насельников для каждого из монастырей.

Правительственный аппарат Далай-ламы состоял из двух представительных собраний — светских чиновников и монахов. В монашеское собрание могли быть избранны только те, кто получил высшую ученую степень в каком-либо из трех главных монастырей школы Гелугпа — Галдане, Сера, Брайбуне. Светские чиновники избирались из среды крупной земельной аристократии, идеологически лояльной школе Гелугпа.

Религиозно-доктринальные и социально-политические основания реформ, проведенных пятым Далай-ламой, нашли свою письменную фиксацию в двух сочинениях — в его собственном трактате «Чжалва Абидэбтэр» («Историческая хроника Тибета, изложенная пятым Далай-ламой»), о котором говорилось выше, и в трактате его ставленника Дэсрид Санчжай Чжамцо «Вайдурья Сэрпо Мелон», посвященном истории школы Гелугпа.

В аспекте изложения существа реформ XVII в. наибольший интерес представляют те части «Чжалва Абидэбтэр» (с тринадцатой по двадцатую главы), где Лобсан Чжамцо прослеживает религиозную и политическую деятельность аристократических семей и древних тибетских родов. Составленные по шаблону родословных хроник, эти перечни имен и событий призваны были показать, что в Тибете изначально существовали политически влиятельные приверженцы Дхармы, немалая часть которых поддерживала развитие новой школы — школы Гелугпа. Автор ставил перед собой и еще одну, не менее важную цель — идеологически оправдать и документально обосновать новый принцип административно-территориального деления страны и перераспределения земельной собственности. Разработанная пятым Далай-ламой идеологическая концепция истории Тибета выполняла сугубо апологетические функции: она ретроспективно выстраивала цепь «доказательств» исторического права на владение землями, полученными в результате реформ. Согласно этой концепции, аристократия, в пользу которой осуществилось перераспределение земельной собственности, обладала правом на нее еще со времен правления государя Сронцангампо.

Религиозно-идеологическое обоснование новой социальной стратификации и политико-административной системы нашло свое отражение в трактате Дэсрид Санчжай Чжамцо «Вайдурья Сэрпо Мелон», завершенном в 1698 г. Согласно новой социальной структуре, население Тибета подразделялось на четыре страты. Первую составляли правители районов и отдельных областей. Их аристократическое происхождение, принадлежность к древнему роду были обусловлены законом кармы — в прошлых рождениях эти люди вели жизнь буддийских праведников. Вторая, более многочисленная страта включала в себя крупных чиновников, существовавших на средства, поступавшие в казну подведомственного им района благодаря выплате налога на землю, а также администраторов низшего уровня и глав крестьянских общин. Третья страта объединяла крестьян, ремесленников, торговцев. Четвертая — «самая низшая», поскольку к ней были отнесены люди, профессиональные занятия которых осуждаются с позиции Винаи, — забойщики скота, мясники, охотники, рыбаки, изготовители и сбытчики орудий убийства.

Читать дальше