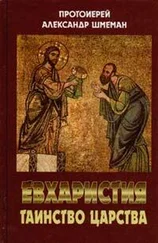

Протоиерей Александр Шмеман - ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Здесь есть возможность читать онлайн «Протоиерей Александр Шмеман - ВЕЛИКИЙ ПОСТ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Париж, Год выпуска: 1986, Издательство: YMCA–PRESS, Жанр: Религия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:ВЕЛИКИЙ ПОСТ

- Автор:

- Издательство:YMCA–PRESS

- Жанр:

- Год:1986

- Город:Париж

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4.5 / 5. Голосов: 2

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ВЕЛИКИЙ ПОСТ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ВЕЛИКИЙ ПОСТ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Вслушайтесь в особенную мелодию этого стиха, этого крика души, внезапно наполняющего церковь: «… я скорблю» — и вы поймете исходный пункт Поста: таинственную смесь отчаяния и надежды, тьмы и света. Все приготовление теперь закончено. Я стою перед Богом, перед славой и красотой Его Царства. И я сознаю свою принадлежность к этому Царству, сознаю, что у меня нет другого дома, другой радости, ни другой цели; и я сознаю также, что я изгнан из этого Царства во тьму и печаль греха, и… «я скорблю»! И в конце концов я сознаю, что только Бог может помочь моей скорби, только Он может избавить и спасти мою душу. Покаяние, — прежде и больше всего, — отчаянная мольба к этой божественной помощи.

Прокимен повторяется пять раз. И вот Пост уже наступил! Светлые облачения заменяются темными, постными, тушат яркое освещение. Когда священник или дьякон начинает вечернюю

ектению, хор отвечает ему постным напевом. Первый раз читается великопостная молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. В конце службы молящиеся подходят сперва к священнику, прося прощения, потом просят прощения друг у друга. Но в то время, как происходит этот обряд «прощения», и т. к. Пост начинается именно этим актом любви, единения и братства, хор поет Пасхальные песнопения. Нам предстоит сорокадневный путь по пустыне Поста, но в конце этого пути уже сияет свет Пасхи, свет Царства Христова.

Глава 2. Великопостные богослужения

1. «СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ»

Для многих, если не для большинства, православных христиан Пост состоит из ограниченного количества формальных, большей частью отрицательных правил: воздержание от скоромной пищи (мяса, молочного, яиц), танцев, может быть и кинематографа. Мы до такой степени удалены от настоящего духа Церкви, что нам иногда почти невозможно понять, что в Посте есть «что–то другое», без чего все эти правила теряют большую часть своего значения. Это «что–то» другое можно лучше всего определить как некую атмосферу, «настроение», прежде всего состояние духа, ума и души, которое в течение семи недель наполняет собой всю нашу жизнь. Надо еще раз подчеркнуть, что цель Поста заключается не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным обязательствам, но в том, чтобы «смягчить» наше сердце так, дабы оно могло воспринять духовные реаль-

ности, ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Богом.

Эта постная атмосфера, это единственное «состояние духа» создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период поста в литургическую жизнь. Если рассматривать в отдельности эти изменения, они могут показаться непонятными «рубриками», формальными правилами, которые надо формально исполнять; но взятые в целом они открывают и сообщают нам самую сущность Поста, показывают, заставляют почувствовать ту светлую печаль , в которой подлинный дух и дар Поста. Без преувеличения можно сказать, что у святых Отцов, духовных писателей и создателей песнопений Постной Триоди , которые мало–помалу разработали общую структуру постных богослужений, придали Литургии Преждеосвященных Даров эту особую, свойственную ей красоту, было одинаковое, единое понимание человеческой души. Они действительно знают духовное искусство покаяния, и каждый год, в течение Поста, они дают всем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, возможность воспользоваться их знанием.

Общее впечатление, как я уже сказал, это настроение «светлой печали». Я уверен, что человек, входящий в церковь во время великопостного богослужения, имеющий только ограниченное понятие о богослужениях, почти сразу поймет, что означает это с виду противоречивое выражение. С одной стороны, действительно известная тихая печаль преобладает во всем богослужении; облачения — темные, служба длиннее обычного, более монотонная,

почти без движений. Чтение и пение чередуются, но как будто ничего не «происходит». Через определенные промежутки времени священник выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву, и после каждого прошения этой молитвы все присутствующие в церкви кладут земной поклон. И так в течение долгого времени мы стоим в этом единообразии молитвы, в этой тихой печали.

Но в конце мы сознаем, что эта продолжительная и единообразная служба необходима для того, чтобы мы почувствовали тайну и сперва незаметное «действие» в нашем сердце этого богослужения. Мало–помалу мы начинаем понимать или скорее чувствовать, что эта печаль действительно «светлая», что какое–то таинственное преображение начинает совершаться в нас. Как будто мы попадаем в такое место, куда не достигают шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже ночи, — место, где вся эта суета не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое стало почти нашей второй природой, куда–то исчезает, и мы начинаем испытывать освобождение, чувствуем себя легкими и счастливыми. Это не то шумное, поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз в день, такое хрупкое и непостоянное; это — глубокое счастье, которое происходит не от одной определенной причины, но оттого, что душа наша, по словам Достоевского, прикоснулась к «иному миру». И прикоснулась она к тому, что полно света, мира, радости и невыразимой надежды. Мы понимаем тогда, почему службы должны быть длинными и как

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «ВЕЛИКИЙ ПОСТ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ВЕЛИКИЙ ПОСТ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «ВЕЛИКИЙ ПОСТ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.