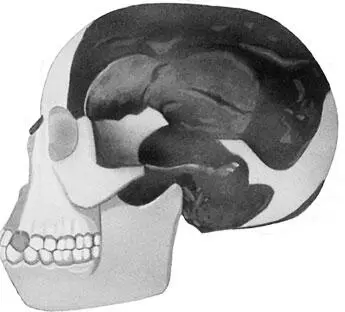

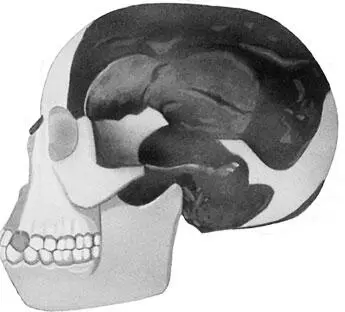

А те останки человека, которые могли бы связать гоминидов с человеком, но не были обнаружены, назвали «недостающим звеном». Результатом было открытие знаменитого черепа «пилтдаунского человека», служившего доказательством того, что человек произошел от гоминида, очень похожего на обезьяну.

Во время последней мировой войны этот череп хранился в самых секретных подвалах Британского музея среди самых значительных культурных ценностей древности, пока примерно в 1950 году к нему не применили радиоуглеродный анализ. Тогда было доказано, что «пилтдаунского человека» никогда не существовало, что это была всего лишь шутка студентов, которые соединили части теменной кости обезьяны с челюстью негроидного человека, добавили найденные где-то зубы и поместили рядом с черепом несколько элементов эпохи палеолита. Вот так был создан «пилтдаунский человек».

Сегодня, хотя и существует множество гипотез о возможном происхождении человека, мы все равно ничего о нем не знаем. Мы не знаем точно, откуда пришли, не знаем, куда идем, и я говорю это не только в метафизическом или мифологическом смысле, но и в филогенетическом, ведь у нас нет полной ясности относительно эволюции видов.

У нас также нет ключевой идеи или формулы, которая могла бы определить причину образования клеток, тканей, органов или объяснить, почему ребенок в определенный момент перестает расти. Мы знаем, что это происходит, потому что железы внутренней секреции перестают выполнять эту функцию, но почему они перестают ее выполнять? Потому что у всех нас внутри есть биологические часы. Но что приводит в движение эти биологические часы? Что стоит за нашей генетической программой?

Вопросы, заданные по-философски, разрушают те с виду очень глубокие и продуманные утверждения, на основе которых даже были написаны толстые книги, с удовольствием проглоченные нами когда-то в школе и университете. Но ведь в этих книгах нет действительно веских аргументов, а есть лишь выдуманные или более-менее приспособленные к случаю доказательства, изложенные специфическим языком.

Реконструкция черепа «пилтдаунского человека» в исполнении А. Вудворда

Этот язык похож на тот, которым пользуются современные философы. Например, вместо того чтобы сказать, что этот стул не имеет бытия, можно сказать: он не имеет вещественности по отношению к вещи самой по себе. Тот, кто не привык к такой терминологии, скажет: «Как необычно! „Вещественность стула по отношению к вещи самой по себе“, – он является вещью и не является существом, как сказано!» А что я сказал? По сути ничего. Просто напомнил, что стул, не будучи живым существом – если живым существом мы считаем того, кто дышит, питается, размножается, – не имеет души, какую имеем мы. Вот что я хотел сказать; но с помощью подобного языка, некоего вида семантической договоренности, можно запутать кого угодно и запутаться самому.

Поэтому в «Новом Акрополе» мы стараемся говорить очень понятно, почти по-детски. Тот, кто был больше нас, – Христос – говорил, что нужно вновь стать как дети, чтобы суметь войти в царствие небесное. Я тоже считаю, что мы должны снова стать как дети, говорить, думать и чувствовать как дети, чтобы если не войти царствие небесное, то, по крайней мере, прийти к самим себе.

Итак, первый вопрос – «Каково происхождение человека?» – остается без ответа, хотя на этот счет существует множество теорий.

Но есть другой вопрос относительно эволюции, который можно использовать как рабочую гипотезу: является ли эволюция непрерывной и линейной, какой ее видели в XIX веке? Потому что в XIX веке эта теория была очень простой: человек поселился в определенном месте и занялся обработкой камня; ещё позже он начал обрабатывать металлы.

Первым металлом, с которым начал работать человек, была медь; отсюда происходит название «халколит» (медный век, от chalkos «медь» и lithos «камень», то есть «медь, обрабатываемая как камень»). Потом наступает эпоха собственно металлов, когда используются различные методы, например «метод потерянного воска» (способ изготовления металлических фигур литьем при помощи модели из пчелиного воска), затем – эпоха машин и их эволюция, пока в XIX веке дело не дошло до так называемого позитивистского мира, мира научного и технологического.

Такой «археологический» подход очень ограничен. Современная археология ясно продемонстрировала, что все обстоит не совсем так. Предположим, в каком-то месте на территории Китая в древности было высоко развито искусство обработки бронзы, а сейчас там может находиться пустыня или люди, которые живут практически в каменном веке.

Читать дальше

![Фрэнк Мартела - Wonderful Life. Размышления о том, как найти смысл жизни [litres]](/books/390695/frenk-martela-wonderful-life-razmyshleniya-o-tom-k-thumb.webp)