До Великого Потопа, когда аннунаки добывали золото в копях Южной Африки для собственных нужд, требовавшие переплавки руды доставлялись на подводных судах в ЭДИН Через Аравийское море и Персидский залив руда привозилась для последующей обработки и очистки в БАДТИБИРА, который можно считать «доисторическим Питтсбургом». Название этого города переводится как «место, построенное для металлургии». Иногда его произносили как БАДТИБИ-ЛА — в честь бога — покровителя металлургов и кузнецов. Нет никаких сомнений в том, что имя кузнеца из колена Каина, Тувалкаин, имеет шумерское происхождение.

После Потопа великая равнина между Тигром и Евфратом, где находился Эдин, была погребена под толстым слоем ила; понадобилось семь тысячелетий, чтобы почва высохла в достаточной степени и здесь могли поселиться люди, основав шумерскую цивилизацию. Хотя на этой илистой равнине не было ни камня, ни месторождений минералов, традиция требовала, чтобы шумерская цивилизация и ее города следовали «древнему плану», и поэтому центр металлургии был построен на том месте, где когда-то стоял Бад-Тибира. Тот факт, что другие народы Ближнего Востока использовали не только технологию, но и терминологию шумеров, свидетельствует о центральном месте Шумера в древней металлургии. В шумерских текстах было найдено не менее тридцати терминов для различных сортов меди (УРУДУ), как обработанных, так и необработанных. Многочисленные слова имели префикс ЗАГ (иногда сокращенный до ЗА), который обозначает металлический блеск, а также префикс КУ, указывавший на чистоту металла или его руды. Собственные названия были у различных сплавов золота, серебра, меди и даже железа (предполагалось, что его научились выплавлять лишь через тысячу лет после расцвета Шумера). Его называли термином АН.БАР, и кроме этого существовало еще больше десятка названий в зависимости от качества самого железа и руды. Некоторые шумерские тексты представляют собой настоящие словари, где перечисляются названия «белых камней», цветных минералов, добываемых в шахтах солей и битума. Благодаря письменным свидетельствам и археологическим находкам нам известно, что шумерские купцы добирались до самых дальних стран в поисках источников металлов, предлагая взамен не только продукты сельского хозяйства — зерно и шерстяные ткани, — но и готовые металлические изделия.

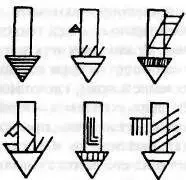

Рис. 123

Все это можно приписать технологическим знаниям и деловой хватке шумеров, однако странным выглядит тот факт, что их терминология и символы (пиктограммы) были связаны с горным делом — деятельностью, которой занимались не в Шумере, а в далеких странах. Так, например, опасности работы в рудниках Южной Африки были описаны в мифе «Нисхождение Инанны в нижний мир», а о тяжелой жизни тех, кто в наказание был отправлен работать на рудники Синайского полуострова, рассказывается в поэме о Гильгамеше, когда боги сослали туда его товарища Энкиду. В шумерском пиктографическом письме существует огромное количество символов (рис. 123), связанных с горным делом, многие из которых изображают разные шахты, конструкция которых зависит от добываемых в них минералов.

Мы не знаем, где находились — но явно не в Шумере — эти шахты, потому что названия многих мест так и остались нерасшифрованными. Однако в многочисленных письменных свидетельствах речь идет о далеких землях. Ярким примером таких надписей может служить «цилиндр А» царя Лагаша Гудеа (третье тысячелетие до нашей эры), где описана постройка храма Э.НИННУ. Царь, читаем мы в тексте, построил храм, «сверкающий металлами», привезя медь, золото и серебро из дальних земель. «Он построил Энинну из камня, он заставил его сиять алмазами, он скрепил его медью, смешанной с оловом».

Это одна из ключевых фраз текста (ее Гудеа повторил на цилиндре В, чтобы потомки запомнили его благочестивые деяния), подчеркивающая использование «меди, смешанной с оловом» при постройке храма. Отсутствие камня в Шумере привело к изобретению глиняных кирпичей, из которых сложены самые высокие и величественные сооружения. Однако, как свидетельствует Гудеа, для этих целей использовались и специально привезенные камни, которыми даже облицовывалась кирпичная кладка, — «диоритом в ладонь толщиной» и плитами из менее ценного камня в две ладони толщиной. Для таких работ медные инструменты были непригодны. Требовались орудия из более твердого металла — из «стали» древнего мира, то есть бронзы.

Читать дальше