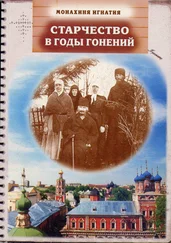

Покинув стены родного монастыря, зосимовцы считали, что, несмотря на жесточайшие гонения, монашество не должно угаснуть. Свои главные усилия они направляли именно на поддержание традиции духовной жизни. Молитва, исповедание помыслов учеником и подвиг внутреннего послушания – вот основа монашества, которую они во что бы то ни стало стремились сохранить. Епископ Варфоломей воссоздает в Высоко-Петровском монастыре зосимовское богослужение и заботливо оберегает старческое делание пришедших сюда отцов. Среди них был один из ближайших учеников отца Германа иеромонах Агафон, в схиме – Игнатий (Лебедев; ††1938). Его духовной дочерью и стала будущая монахиня Игнатия. Епископ Варфоломей возвел отца Агафона в сан архимандрита и назначил его своим наместником. Он, вместе с самим Владыкой, сыграл ключевую роль в созидании духовного братства на новом месте.

Братия монастыря незаметно для большинства молящихся пополнялась иноками и инокинями, – юношами и девушками, постригаемыми уже тайно. Они оставались на своей мирской, «советской» работе или учебе, что входило в их монашеское послушание, и одновременно под руководством старцев постигали основы духовной жизни. Так, по выражению самой монахини Игнатии, Высоко-Петровский монастырь стал «пустыней в столице» [1] Непосредственно в Высоко-Петровском монастыре братия оставалась до 1929 г., когда монастырь был закрыт. После этого зосимовцы перебрались в храм преп. Сергия на Большой Дмитровке (ныне не существует), где находились до 1933 г. Их последним пристанищем стал храм Рождества Богородицы в Путинках, в котором они оставались до арестов 1935 г.

.

Монахиня Игнатия, будучи духовной дочерью отца Агафона, приняла постриг в конце двадцатых годов. В 1926 г. она закончила университет и вскоре стала крупнейшим специалистом в области лечения туберкулеза. На долгие годы научно-исследовательская деятельность, понимаемая как послушание, подобное монастырскому, стала составной частью ее монашеского делания. К началу 1980-х годов, когда она закончила свою профессиональную деятельность, ей принадлежало несколько крупных теоретических трудов в разных областях медицины, она была удостоена звания профессора и вырастила не одно поколение исследователей. Все это время монахиня Игнатия находила силы, время и мужество работать для Церкви. Ею написаны статьи по православной гимнографии [2] Обзор см. Альфа и Омега. 1997. № 2(13). – С. 281.

, а также службы некоторым новопрославленным святым. Часть из них вошла в богослужебный обиход Русской Церкви. Кроме этого, начиная с 1940-х годов она писала заметки, которые складывались в большие и малые книги, – писала без надежды на публикацию, «в стол», для себя.

В 1987–1990 годах, когда в стране праздновался юбилей 1000-летия Крещения Руси, многолетние размышления монахини Игнатии о том типе наставничества, который сформировал ее внутреннего человека, сложились в книгу «Старчество на Руси». Это было не первое обращение монахини Игнатии к этой теме. В 1949 году ею была написана книга «Слово о старчестве» [3] Опубликована в журнале Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10). – С. 165–208.

. Тогда она рассматривала духовное руководство как раскрытие Божиего замысла о человеке и писала о судьбах «этого откровения» в древности в пустынях Египта и Палестины, в недавнем прошлом в обителях России и в наши дни. Теперь же ее размышления сосредоточились на судьбах отечественных подвижников и их наследии. Первая часть «Старчества на Руси» – очерки из истории русского старчества. Их предваряет глава «Основы старчества», в которой описывается «механизм» духовного руководства. Во второй части монахиня Игнатия обращается к личностям старцев, которые встают перед ней со страниц их писем.

«Старчество на Руси» – это не исследование историка и не сборник житий, хотя на страницах этой книги присутствуют элементы исторического и житийного повествований. Это прежде всего плод многолетнего слышания старческого слова, углубленного внимания ему. Многочисленные цитаты из писаний старцев, включенные автором в повествование, во многом определяют стиль этой книги.

Бережное отношение к слову Отцов объясняется естественным благоговением подвижника перед теми, на чьих лицах отразился свет Христова Царства; оно было свойственно православному монашеству с момента его возникновения. К самому Священному Писанию древние иноки обращались как к слову великих святых: пророков Моисея, Илии, Иоанна Предтечи, – и Самого Господа [4] См.: Преподобных отцев Варсануфия Великаго и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. СПб., 1905.

. Чтение Писания осознавалось как специфический подвиг, суть которого по-гречески обозначили понятием μελ τη (‘размышление, попечение, упражнение, радение’; лат . meditatio), означающим делание , в котором сливаются чтение, размышление, молитва и созерцание [5] Сидоров А. И. Священное Писание в египетском монашестве IV в. (На материале греческой версии творений св<���ятого> Аммона) // Традиции и наследие Христианского Востока. Материалы международной конференции. М., 1996. – С. 349–358.

. Поучаясь в словах Писания (Пс 1:2), монашествующие первых веков ежедневно на соборной и келейной молитве прочитывали значительные отрывки из него, произнося их речитативом вслух, что органично перерастало собственно в молитву [6] Там же. – С. 356. Ср. главу о молитве в книге: Казанский П. С. Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках. М., 1872 (переиздана в приложении к книге Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Б. м., 1998).

. Вероятно, с первых дней возникновения монашеских общин предметом аналогичного молитвенного размышлении (но, может быть, без обязательного ежедневного чтения) стали и речения Отцов, которые «рассматривались так же, как Слово Божие, органическое продолжение Священного Писания» [7] Сидоров А. И. Священное Писание… – С. 351.

, поскольку, как свидетельствует преподобный Варсонофий Великий, «Бог чрез Божественное Писание и чрез Отцов указал нам путь спасения».

Читать дальше