Жизнь в непрестанной молитве и благодеянии ближним – не об этом ли мечтала юная Мария в стенах Смольного, когда она «терпела горе, не умея еще понять, что такое горе»?

В доме своей благодетельницы Мария Никитична познакомилась и назидалась советами многих духовных старцев и в числе их настоятеля Александро-Свирского монастыря архимандрита Варсонофия († 1853), который стал ее духовным отцом. Она получила позволение писать к нему, и вот его слова, полные силы веры, легли на благодатную почву – она решила покинуть мир.

Графиня Анна Алексеевна далеко не сразу согласилась расстаться со своей любимицей, на которую у нее были виды. Она боялась, чтобы такая необычайно красивая девушка не раскаялась в своем поступке, когда пройдет первое горение духа. Пять лет графиня испытывала и удерживала свою воспитанницу в миру, прежде чем уступила ее желанию посвятить свою жизнь Богу.

22 декабря 1824 года Мария Никитична приехала в Горицы, а 25 декабря, в день Рождества Христова, надела послушническое одеяние и перешла жить в келью к монахине Феофании. Были назначены и первые послушания: петь на клиросе, подавать на трапезе, месить квашню вместе с матерью Феофанией и носить щебень для постройки собора. На клиросе по болезни ног она потрудилась всего несколько лет.

Через месяц архимандрит Феофан постриг ее в рясофор с именем Варсонофия, в 1832 году, незадолго до своей смерти – в мантию.

Мать Варсонофия находилась в полном послушании у монахини Феофании, которую искренне любила и считала ее «Богом данной матерью», а та в свою очередь видела в ней как бы воскресшую свою дочь; у них не было тайн друг от друга. Когда впоследствии мать Феофания неожиданно была вызвана в С.-Петербург и назначена строительницей Новодевичьего монастыря, мать Варсонофия поехала с ней, в должности казначеи была ее правой рукой по управлению святой обителью.

Но все это случится в далеком 1845 году, а пока наши подвижницы проходят свои послушания, поддерживают переписку со своими духовниками и идут по пути совершенствования, год за годом усваивая монашескую премудрость, которая, по словам архимандрита Варсонофия, состояла в том, что «монастырскому подвижнику… надобно… и алкать, и жаждать, и наготствовать, досадитися же и укоритися, уничижитися и изгнатися и иными многими отяготитися скорбными… О сколь блажен, кто все сие претерпит мужественною душою! Воистину исполнится на нем при исходе жития сего речение: блажени мертвии, умирающии о Господе!.. (Откр. 14, 13)». Усвоив строгую мудрость и подклонив свою волю под волю Божию, наши подвижницы шли путем заповедей Господних, познавая свои немощи, свои страсти и всю глубину своей греховности. И верим – достигли обителей Небесных.

О. А. Рогачева

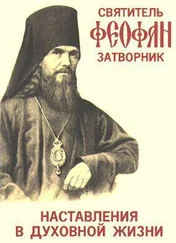

Письма настоятеля Кирилло-Новоезерского монастыря архимандрита Феофана (Соколова)

Архимандрит Феофан (Федор Соколов; 1752–1832) в течение тридцати шести лет (в 1793–1829 годах) управлял Кирилло-Новоезерским монастырем. В молодости он келейничал у старца Досифея (Дарья Тяпкина; 1721–1776), подвизавшегося в Китаевой пустыни. По его благословению Феофан побывал в Молдавии – центре духовного возрождения, которое возглавил Паисий Величковский (1722–1794), возобновивший учение об Иисусовой молитве.

В Молдавии Феофану так все пришлось по сердцу, что он не хотел возвращаться в Россию, однако Паисий Величковский благословил его послужить своему старцу до его смерти, а потом идти спасаться, куда тот укажет. Блаженный старец Досифей послал его по возвращении в Россию в Соловецкий монастырь. Там отец Феофан ввел святоотеческие древние иноческие уставы о внутренней молитве, старческом руководстве, откровении помыслов, – те уставы, которым научил его старец

Паисий и которые были к тому времени забыты на Руси. Впоследствии отцу Феофану довелось келейничать у С.-Петербургского митрополита Гавриила (Петрова), которому он рекомендовал в настоятели возобновляемых обителей истинных подвижников и делателей духовной молитвы, с которыми познакомился еще в Молдавии.

В 1793 году белозерские граждане обратились к митрополиту Гавриилу с просьбой пригласить в Новоезерский монастырь, который пришел к тому времени в упадок, опытного настоятеля. Просьба была удовлетворена и в обитель прислали архимандрита Феофана. Он ввел в монастыре строгий общежительный устав. При отце Феофане была обновлена и расширена Воскресенская церковь, достроена церковь Захария и Елизаветы, выстроена колокольня, возведена каменная ограда вокруг монастыря, сооружен мост, соединявший обитель с ближайшим островом.

Читать дальше