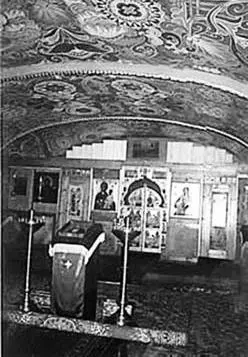

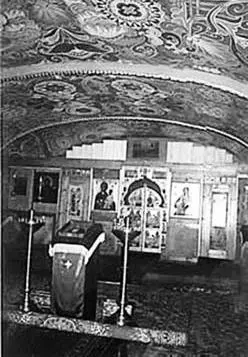

Феодоровский Государев собор

На Саровских торжествах в 1903 году новоявленный святой объединил право славного Царя с его народом в трогательном преклонении перед святынею веры. В пещерном храме Феодоровского Государева собора преподобный Серафим вновь и вновь единил в часы молитвы Державного хозяина Земли Русской с ее народом. Здесь Помазанник Божий говел вместе с простыми солдатами и казаками; здесь причащался он вместе с ними Святых Христовых Таин; здесь искренне возносил он свои прошения у святых древних икон, омытых слезами многих поколений русских людей.

Пещерный храм собора, (совр. вид)

Высочайше утвержденное Положение о соборе и штате духовенства гласило:

«…§ 6. Причт собора состоит из одного протоиерея-настоятеля, одного протодиакона и двух псаломщиков (могут быть в сане диаконов).

§ 10. Кроме того, при соборе состоят священники Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка и Собственного Его Величества Конвоя.

§ 11. Священники Конвоя и полка, исполняя по собору очередные богослужения, несут главным образом пастырские обязанности в названных воинских частях…» 23

Одним из этих священников и стал иерей Алексий Кибардин.

Настоятелем Феодоровского Государева собора был протоиерей Александр Петрович Васильев – новый духовник Государя Императора и Царской Семьи, законоучитель Царских Детей 24. Он принял послушание духовника Царской Семьи после епископа Феофана (Быстрова), переведенного 25 июня 1912 года на Астраханскую кафедру и протоиерея Николая Кедринского. Отец Александр окормлял Августейшую Семью до самого последнего дня пребывания ее в Царском Селе. Он же служил напутственный молебен перед отъездом Царственных Мучеников в Тобольск. После октябрьского переворота этот дивный пастырь также удостоился мученического венца – 5 сентября 1918 года последний духовник Государя Императора Николая II был расстрелян большевиками в Петрограде 25. Да помянет Господь Бог светлое имя отца Александра Васильева во Царствии Своем!

Духовенство Феодоровского Государева собора и члены Комитета по постройке Феодоровского городка (второй слева в первом ряду – отец Алексий Кибардин)

В июне 1913 года к обязанностям полкового священника у иерея Алексия Кибардина прибавилось новое послушание. После полного завершения работ по Феодоровскому Государеву собору продолжилось строительство Феодоровского городка. Он создавался как уникальный архитектурный ансамбль древнерусского зодчества. При строительстве городка использовались мотивы Московской Руси, Пскова, Новгорода и Костромы XV–XVII веков. Высочайшим указом Государь утвердил состав Комитета по постройке зданий при Феодоровском Государевом соборе. В него вошли: ктитор собора, полковник Д.Н. Ломан; священник Алексий Кибардин; капитан Сводного полка Н.Н. Андреев и архитектор С.С. Кречинский 26,27.

Невиданными темпами, почти круглосуточно, шли строительные работы. Воздвигались Ратная палата, Казачьи казармы, Офицерское собрание и железнодорожный павильон, к которому со стороны железной дороги примыкала платформа с навесом, украшенная тремя шатрами. Строились дома для причта и служащих при соборе, баня, прачечная, конюшня, гаражи, кладовые и другие подсобные помещения.

Иерей Алексий Кибардин принимал самое деятельное участие в организации работ. Он же освящал места закладки будущих зданий, вновь построенные сооружения и окормлял военных строителей, руками которых созидался этот неповторимый архитектурный ансамбль в истинно русском стиле. По замыслу устроителей, собор с окружающим его городком должны были стать центром духовной жизни России. В зданиях городка предполагалось разместить собрания древних русских икон, коллекции старинной церковной утвари, орнаментов, предметов быта и искусства. Ратная палата должна была стать музеем для хранения исторических документов, военных трофеев, литературных и графических произведений, повествующих о воинской доблести России.

К лету 1914 года строительство основной части зданий и сооружений городка было завершено. Вновь воссоздаваемые памятники, собрания древних святынь, предметов культуры и исторических документов должны были способствовать сохранению национальных корней России.

Читать дальше