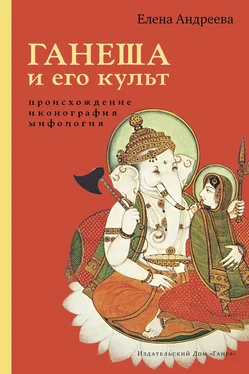

Помимо одной главы в книге Д. Чаттопадхьяя и пары небольших статей энциклопедического характера (Гринцер, 2008; Дубянский, 1996) на русском языке есть всего несколько работ о Ганеше, имеющих различную степень научной ценности: «Редкое изображение Ганеши в буддийских коллекциях кунсткамеры» Иванова Д. В. (2009), «Культ и мифология Ганеши (по рукописным материалам из Индийского фонда ИВР РАН)» Бурмистрова С. Л. (2014), «Метаморфозы Ганеши. Эксплуатация образа любимца Индии» Воробьевой Д. Н. (2018), и две статьи И. П. Глушковой – «Общеиндийский бог Ганеша» (1999) и «Ганеша – любимец индусов» (2003).

* * *

Настоящая работа является попыткой проследить на разнообразном материале возникновение культа и образа Ганеши, показать его специфику и нюансы развития, представить данный культ во всем его многообразии и многомерности – насколько позволяли источники, имеющиеся в распоряжении автора, а также ознакомить читателя с богатством и разнообразием индуизма в целом. При этом хотелось сделать книгу доступной для неспециалистов.

Так, хронологические рамки работы определяются периодом с конца I тысячелетия до н. э. и вплоть до настоящего времени, хотя иногда приходилось обращаться к более древним временам. В развитии культа Ганеши условно можно выделить четыре основных этапа, которые неравнозначны по своей продолжительности. Первый этап относится к древности. Его нижним рубежом весьма условно можно считать конец I тыс. до н. э. Этот начальный этап засвидетельствован в основном археологическими находками, нумизматикой и некоторыми текстами. Это время формирования культа и основных мифологических сюжетов. Именно здесь находятся истоки рассматриваемого нами явления. С этим периодом в основном соотносятся первые главы книги, в которых речь идет о происхождении культа Ганеши и его предыстории, в частности, где говорится о роли священного слона в древней Индии, о ведийском Ганапати, винаяках и якшах. Частично к этому периоду имеет отношение глава, посвященная происхождению ваханы Ганеши и некоторые другие.

Второй этап можно обозначить как пуранический. Он начинается примерно с III века н. э., то есть со времени составления первых пуран, и длится вплоть до конца XIX века. Несмотря на то, что махапураны ориентировочно составлялись с III по XII век, второстепенные пураны продолжали появляться и в последующие века. Для второго этапа характерно становление уже сложившегося в своей основе культа, складывание и распространение пуранических текстов, структурирование ритуалов поклонения. Это время расцвета культа Ганеши, строительства его храмов, создания множества произведений искусства, отражающих его иконографию, а также время активного распространения культа Ганеши за пределами Индии. С этим периодом в основном соотносятся главы, посвященные рождению Ганеши и происхождению его слоновьей головы, его семейному положению и семейным отношениям, иконографии и традиции поклонения.

На третьем этапе – реформистском – культ Ганеши претерпевает существенные изменения и выходит на новый уровень развития в связи с борьбой за независимость и переменами, произошедшими в национальном самосознании индийцев. Этот этап начинается с конца XIX века и заканчивается в середине XX века, с получением Индией независимости. Он отличается привнесением в культ Ганеши (и в религию в целом) политических и националистических настроений, особой связанностью с судьбой страны. С этим периодом соотносится в основном глава, посвященная праздникам Ганеши, и частично главы, рассказывающие об иконографии и искусстве.

То же справедливо и в отношении четвертого этапа, современного, который начался после обретения Индией независимости и продолжается по сей день. Этот этап отличается выделением и постепенным развитием новых аспектов образа Ганеши – таких как культивирование образа малыша, обогащение иконографии за счет других культов и пр.

При этом мы должны помнить об условности такой периодизации и выделении этапов исключительно для лучшего понимания изучаемого явления, поскольку автор не стремился к строгому распределению глав по определенным периодам, и некоторые главы включают в себя материал, относящийся сразу к нескольким периодам.

Книга состоит из введения, двадцать одной главы, заключения, четырех приложений и библиографии. В первых пяти главах мы рассмотрим предысторию культа Ганеши и основные версии его происхождения. Следующие четыре главы посвящены мифологической истории Ганеши, в частности, истории его появления, отношениям с божественными родителями и братом, его необычной внешности, а также уделим внимание семейному положению и обозначим основные функции. Далее речь пойдет об иконографии Ганеши – об иконографических канонах и нюансах, атрибутах и символике, а затем – об особенностях его почитания, о посвященных ему праздниках, о творимых им чудесах. В последующих главах мы рассмотрим отражение образа Ганеши в искусстве и литературе, расскажем о разнообразии его имен и эпитетов, а также поговорим об особенностях его почитания в других религиях и в других странах.

Читать дальше