Известный историк А. Х. Халиков считал, что образование Наровчатского улуса способствовало обособлению и консолидации татар-мишарей. Они с тех пор перестали именоваться буртасами и булгарами и в конце XIV в. появилось новое имя – мишари, мажар-мещера.

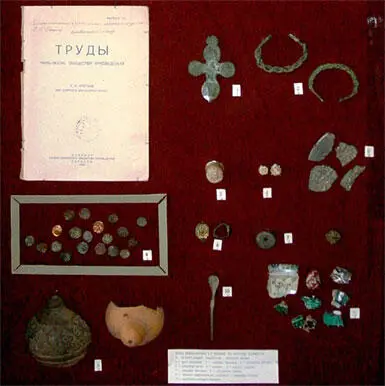

Наровчатский краеведческий музей. Среди экспонатов видны золоордынские монеты

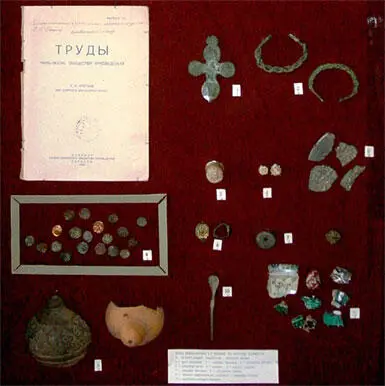

В Наровчате в 1916 г. были обнаружены древние камни с узорами и надписями, похожими на аяты из Корана, которые затем были использованы при строительстве каменных домов и воротных столбов местными жителями. Было установлено, что точно такие же узоры отчеканены в Самаркандских мечетях. Точный возраст этих камней не определен: одни ученые относят к IX–X вв., другие – к XIV в. Саратовский ученый Александр Кротков писал в своей книге «В поисках Мохши» по этому поводу: «Среди археологических памятников, собранных на этом городище и хранящихся в нашем музее, есть некоторые вещи, которые можно отнести к более древнему времени, но я имею говорить не о них, а о тех 4 камнях, которые привезены из Наровчата в наш музей. До сего времени эти камни остаются не обследованными специалистами, чего они были достойны. Если эти камни с их узорами есть продукт персидского искусства и относятся к XIV в., тогда они могут послужить лишь к вящему утверждению наших выводов, что здесь, на Наровчатском городище существовал не какой-либо поселок – яйлак или кишлак, а значительный город с большими мечетями, именно г. Мохши. Но по некоторым признакам – характеру арабесок, устройству капельника и способу чеканки, нам кажется, что это продукт не персидского, а арабского искусства, и древность их надо отодвигать на 2, на 3 столетия назад. И если подтвердится наш некомпетентный взгляд на эти камни, тогда интерес к Наровчатскому городищу должен возрасти еще больше, ибо появление таких камней в дебрях Пензенской губернии можно будет объяснить тогда только тем, что сюда когда-то заходили арабские мастера, здесь в IX–X столетиях могла существовать арабская мечеть, а, следовательно, здесь должен был находиться какой-то город. А таким городом не мог быть никакой другой, как город Буртас, о котором говорят некоторые арабские писатели, определявшие даже в нем число жителей (до 10 тысяч) и упоминавшие о 2 мусульманских мечетях в этом городе» [8] А. Кротков. В поисках Мохши // Труды общества истории, археологии и этнографии, вып.34, ч.1. – Саратов, 1923.

.

Наровчатский краеведческий музей. Останки предполагаемой соборной мечети XIV в.

Из всего вышесказанного не следует, что правители Золотой Орды занимались лишь разрушительством и грабежом покоренных земель и народов. Наоборот, они своей политикой создавали условия и поощряли восстановление разрушенного, активизацию экономической жизни на этих землях: подавляли внутренние распри и войны между русскими князьями, обеспечили безопасность внешних границ, давая тем самым простым земледельцам, скотоводам, ремесленникам возможность спокойно заниматься своим делом. Наложенная на покоренные народы дань была весьма умеренной, составляя, по оценкам историков, примерно десятую часть произведенного продукта [9] Известный пензенский краевед М. С. Полубояров оспаривает дату восстановления и повторного возрождения Наровчата в 1521 г., отмеченной, в том числе, в «Наровчатской энциклопедии». В ней цитируется разрядная запись за 7029/1521 г. с упоминанием с. Нароватово, ошибочно принятого за Наровчат. В связи с этим автор приводит полную выписку из «Разрядной книги» 1475–1598 гг.: «Лета 7029-го июня в царев приход, как царь крымской Магмед-Кирей, Минли-Гиреев сын, реку Оку перелез, а в те поры воеводы были по берегу: в Серпухове были воеводы…» (перечисляются). Далее следует перечень воевод по Кашире, Тарусе, Коломне, на Угре, в Серпухове, …Да в Мещере же был царевич Еналей, а с ним сеит и князи, и мурзы. А на Мокше в Нароватове стояли князь Иван князь Михайлов сын Троекуров да князь Василей Ковер Кривоборской, да Якуб Ивашинцов, да Семен Жеребячин». Следом идет роспись воевод в Муроме, Нижнем Новгороде, Рязани, Можайске, Вязьме». Это упомянутое местечко Нароватово (нынешнее село Теньгушевского района в Мордовии, на правом берегу р. Мокши), и вовсе не Наровчат. «Действительно, – отмечает М. С. Полубояров, – Наровчат самый древний населенный пункт Пензенской области, и удревлять его еще на сотню лет просто потому, что кому-то так «кажется», нет необходимости».

.

Читать дальше