Раннехристианские источники единодушно свидетельствуют о том, что именно воспоминания Петра легли в основу Евангелия от Марка. Во II веке Ириней Лионский пишет:

Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия, в то время как Пётр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и переводчик Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие [2] Ириней Лионский. Против ересей 3, 1, 1 (SC 211, 22–24). Рус. пер. С. 220.

.

Говоря о роли Петра в формировании Евангелия от Марка, Евсевий приводит слова Папия Иерапольского, жившего во II веке:

Марк, став переводчиком Петра, аккуратно записал всё, что делал или говорил Господь, как запомнил, но не по порядку, ибо сам не слышал Христа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который говорил, сообразуясь с обстоятельствами, а не излагая слова Господа по порядку. Поэтому Марк нисколько не погрешил в том, что записал всё, как запомнил. Он заботился только об одном: как бы не пропустить или не исказить ничего из того, что он слышал [3] Евсевий. Церковная история 3, 39, 15. С. 119.

.

Другое свидетельство, приводимое Евсевием, принадлежит Клименту Александрийскому, жившему на рубеже II и III веков:

Пётр, будучи в Риме и проповедуя Христово учение, излагал, исполнившись Духа, то, что содержится в Евангелии. Слушавшие – а их было много – убедили Марка, как давнего Петрова спутника, помнившего всё, что тот говорил, записать его слова. Марк так и сделал и вручил это Евангелие просившим. Пётр, узнав об этом, не запретил Марку, но и не поощрил его [4] Евсевий. Церковная история 6, 14, 5–7. С. 212.

.

Ап. Марк. Фреска церкви вмч. Георгия в Старо-Нагори-чино, Македония. 1317/18 г.

Употребленное Иринеем и Папием по отношению к Марку слово ερμηνευτής (переводчик, толкователь) [5] Ср. также: Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Предисловие (PL 26, 18–20). Рус. пер. С. 2–4 («Вторым был Марк, толкователь апостола Петра и первый епископ Александрийской Церкви; он сам хотя и не видел Господа Спасителя, но из того, что слышал в проповеди Учителя своего, изложил события, заботясь более об их правильной передаче, чем об изложении их по порядку». Иероним употребляет слово interpres, означающее «переводчик» или «толкователь»).

может означать, что Пётр плохо говорил на греческом и нуждался в переводчике, особенно в своих миссионерских путешествиях. Однако это совсем не обязательно: как уроженец преимущественно грекоязычной Вифсаиды, он мог владеть греческим с рождения [6] См.: Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 232.

. Возможно, авторы II века имели в виду, что Марк записал на греческом языке истории, которые Пётр рассказывал на арамейском [7] Там же. С. 249.

.

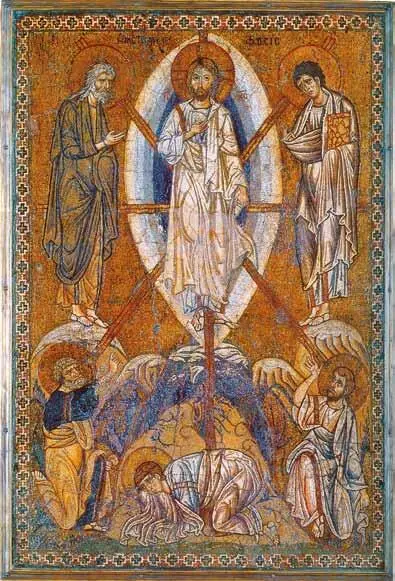

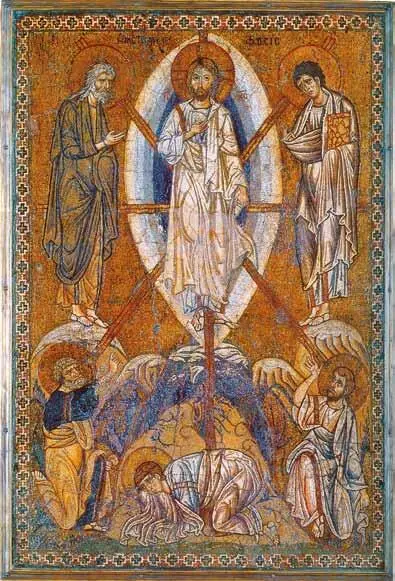

Преображение. Мозаичная икона.

Кон. XII в. (Лувр, Париж)

Ириней считал, что Евангелие от Марка было написано после смерти Петра [8] Ириней Лионский. Против ересей 3, 1, 1 (SC 211, 22). Рус. пер. С. 220.

, которая произошла между 64 и 67 годами. Климент Александрийский, напротив, относил это Евангелие ко времени пребывания Петра в Риме (ок. 45–65 гг.) [9] Евсевий. Церковная история 6, 14, 5–7. С. 212.

.

О том, что Евангелие от Марка передает рассказ Петра о происходивших событиях, свидетельствуют, во-первых, многократные упоминания Петра в тексте этого Евангелия: Пётр выступает в качестве представителя группы учеников; к нему Иисус нередко обращает слова, адресованные всем ученикам; он часто говорит от имени всей группы (Мк. 8:29–33). В некоторых случаях Пётр обращается к Иисусу, но ответ Иисуса адресован всей группе (Мк. 10:28–31; 11:20–26). В Гефсиманском саду Иисус, согласно Марку, обращается сначала к Петру, но потом ко всем ученикам: «Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14:37–38). В параллельных повествованиях других Евангелистов слова Иисуса обращены ко всем трем ученикам.

Во-вторых, Марк иногда говорит не только о действиях Петра, но и о его внутренних переживаниях, выделяя его при этом из группы других участников действия: «При сем Пётр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе» (Мк. 9:5–6). Здесь Пётр является выразителем общего настроения, однако если всех троих упоминаемых в рассказе учеников объединяет чувство страха, то только у Петра оно сочетается с радостью («хорошо нам здесь быть») и недоумением («ибо не знал, что сказать»).

Читать дальше