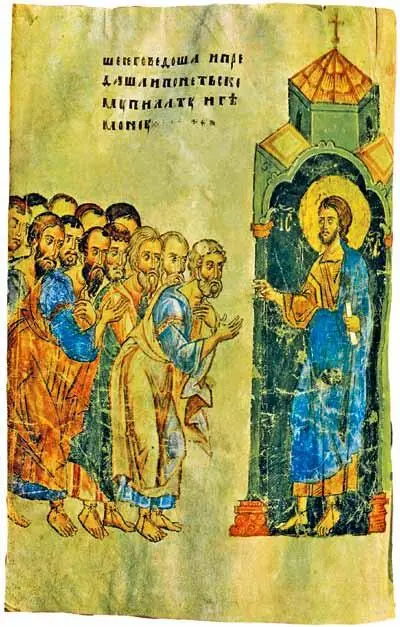

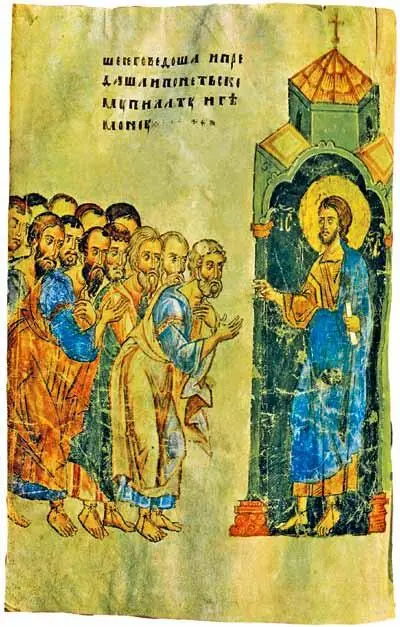

Отослание апостолов на проповедь. Миниатюра из Сийского Евангелия. 1390 г. (БАН. Арх. ком. 189. Л. 172 об.)

Слова Луки «которых и наименовал Апостолами» означают, что Иисус не только избрал конкретных людей на служение, но и Сам изобрел уникальное наименование для этого служения. Термин «апостол» (απόστολος), употребленный в данном эпизоде только у Луки, буквально означает «посланник» (от глагола αποστέλλω – посылать). В греческом переводе Библии термин встречается лишь однажды (3 Цар. 14:6), тогда как в Новом Завете встречается многократно. Лишь в редких случаях оно указывает на некоего абстрактного посланника, например в словах Иисуса: «Раб не больше господина своего, и посланник (απόστολος) не больше пославшего его» (Ин. 13:16). В большинстве же случаев этим термином обозначается один из двенадцати учеников, избранных Иисусом с конкретной целью на определенном этапе Его служения [50] Польское К., сеящ. Апостолы. С. 103–104.

.

По предположению Блаженного Иеронима, греческий термин απόστολος («апостол») является переводом еврейского saffih («вестник», «посланник»). И греческий термин, и его предполагаемый семитский эквивалент обозначают человека, действующего не от своего лица, а от имени другого – того, кто послал его.

Список двенадцати апостолов у всех трех синоптиков начинается с Симона Петра (Мф. 10:2; Мк. 3:16; Лк. 6:14). Это само по себе свидетельствует об особой роли, которую Пётр с самого начала играл в общине учеников Христа. Уже при жизни Иисуса Пётр воспринимался как старший из апостолов, что явствует из всех четырех Евангелий.

Пётр возглавляет группу из трех наиболее близких учеников Иисуса. Двое других в этой группе – Иаков и Иоанн Зеведеевы. Только эти трое учеников присутствуют при одном из главных чудес Иисуса – воскрешении дочери Иаира, причем Евангелисты специально отмечают, что Иисус «не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова» (Мк. 5:37), и никому из учеников, кроме этих троих, не позволил войти в дом (Лк. 8:51). Тех же троих учеников Иисус берет на гору, где преображается перед ними (Мф. 17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28). Та же группа, в которую Евангелист включает и Андрея, спрашивает Иисуса наедине о признаках Его второго пришествия (Мк. 13:3). Наконец, те же трое присутствуют при одном из самых драматичных моментов евангельской истории – молитве Иисуса в Гефсиманском саду (Мф. 26:37; Мк. 14:33).

В ряде эпизодов из Евангелий от Луки и от Иоанна Пётр оказывается в паре с Иоанном без Иакова: в Лк. 22:7-13 (Пётр и Иоанн посланы Иисусом приготовить пасху); Ин. 13:23–26 (Пётр через любимого ученика спрашивает у Иисуса, кто предаст Его); Ин. 20:2-10 (Пётр и другой ученик бегут к пустому гробу); Ин. 21:15–23 (диалог Иисуса с Петром в присутствии любимого ученика). Та же пара доминирует в 3-й и 4-й главе книги Деяний.

4. Отдельные эпизоды четырех Евангелий

Пётр упоминается во многих евангельских эпизодах, в частности в рассказах о чудесах Иисуса. Кроме того, Пётр регулярно выступает в качестве ученика, спрашивающего Иисуса или отвечающего Ему от лица всей группы [51] Cullmann O. Petrus: J u nger, Apostel, M a rtyrer. S. 19; Keener C. S. The Gospel of Matthew. P 427 (“spokesperson for the disciples”).

. Эту роль он играет и у синоптиков, и у Иоанна.

Одним из первых чудес Иисуса, описанных в синоптических Евангелиях, является исцеление тещи Петра. У Матфея это третий из описываемых случаев исцеления: он следует сразу же за рассказом об исцелении слуги капернаумского сотника. У Марка и Луки это первый случай исцеления: рассказ о нем помещен после повествования о первом изгнании нечистого духа из одержимого.

Наиболее короткая версия рассказа приводится у Матфея:

Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им (Мф. 8:14–15).

Марк описывает исцеление несколько более подробно:

Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им (Мк. 1:29–31).

Лука в основном следует Марку; дом, в котором происходило действие, назван домом Симона, а о теще Симоновой говорится, что она «была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее» (Лк. 4:38–39).

Читать дальше