С 1680-х гг. в пределах района появились татарские дд. Бик-Моисеевка, Нижний Чирчим-Джалилово. Они селились по родам, во главе со старейшинами, беками и мурзами. Поэтому многие селения названы по именам мурз и именам их сыновей. Род Алеевых основал не менее четырех селений: Старое и Новое Алеево, Мансуровка и Муратовка (село в Ульяновской области). Село Демино основано мурзой Дёмой Бибаевым, Бик-Моисеевка – потомком одного из родов татарского дворянства – беков. Наиболее известными чувашскими родами из числа колонизаторов района были служилые люди мурзы Невера Кебекеева, основателя нынешнего районного центра Неверкино, Исекея (с. Исикеево), некоего Алёшки – вероятно, искаженное чувашское имя (с. Алешкино) [7] Неверкино получило свое прежнее название Сюртанлы от чувашского слова – Сюртанлея («место, где водятся щуки»). В 1709 г. деревня указана как Сюртанлы и состояла их двух частей: Большое и Малое Сюртанлы.

.

На начальном этапе колонизации в Узинско-Кададинском междуречье служилого люда в этих местах было еще мало. Значительное число касимовских, керенских и темниковских татар были направлены сюда – на военную черту – для несения службы и одновременного заселения этих территорий. В это время было основано татарское с. Бигеево и подселено татарами д. Демино. Также основались нынешние лопатинские села: Суляевка, Берлик, Вершаут, Карлыган, Пакаевка, а также Канадеи, Бестянка и Большое Труево. Из архивных документов известно, что в 1683 г. к устью р. Узы были переведены 20 саранских и темниковских татар во главе с Альмяшем Елаевым и Байбашкой Байбулатовым, которые основали Усть-Узу.

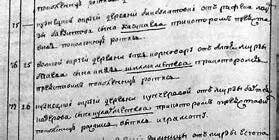

Так, известен документ «…о благорождений, находящихся в магометанском законе мурзинских и княжеских фамилий», в котором указаны сведения о прошении мурзы Ибрагима Хансевярова сын князя Токшаитова из д. Средней Елюзани Кузнецкой округи. В прошении содержится просьба предоставить данные 7182 (1674 г.) и 7194 (1688 г.) о том, что его предки имели поместья Кадомском, Алаторском и Темниковском уездах. Вероятно, примерно в это же время князья Токшаитовы и поселились в здешних местах, поскольку позднее 1688 г. документов с описями уже не составлялись. Из д. Озерок (Могиловки тож) же поступили прошения от Алея мурзы Мансурова Кунакьева (фамилия, неразборчиво), мурзы Курамши Вяльшина сына князь Седехметова, а также ИбраяМансырова. Были и др. прошения татарских мурз: из д. Каменный Овраг, а также дд. Бикбулатова, Пенделки, Индерки, Демино, Кунчерово, Средней Елюзани, Труева и Карновара (ГАСО, ф.19, оп.1. д.1).

В 1691 г. было первое «поверстание» Петром I служилых людей Саратова, а в нач. XVIII столетия раздача земель за сторожевую службу прекратилась. Татарские мурзы селились нередко на новых землях вместе со своими крестьянами, в числе которых были не только собственно татары и мусульмане других национальностей, но иногда и русские крестьяне (это наблюдалось в дд. Пенделке и Тарлаково). Служилые люди получали в жалованье в поместье и в вотчину «порозжими землями» по их заслугам и положению. Рядовые получали по 25 и по 50 четвертей в поле, а в «двум по тому же»; приказные и подьячие по 100–300 четвертей, а крупные чиновники – больше, сановники – еще больше. Таким образом, все земли северо-востока Саратовского края были розданы в короткое время. В это время получили свои пожалования и татарские служилые люди.

Приказные, как правило, получали земли на несколько человек по одной грамоте и в одном месте, а одиночные грамоты указывали места отвода земель к ранее пожалованным. Начался привоз на новые земли крепостных крестьян со старых своих владений, а кто не имел крепостных – в их числе и татары – стали постепенно продавать полученные свои земли более крепким соседям. В то же время пустующие земли южнее Пензенской черты не могли не привлекать внимание как рядового служилого люда, так и придворной аристократии. Некоторые из них руководились не только желанием стать владельцами земли или же построить около Саратова свои дачи, но эксплуатировать эту землю с целью получения дохода посредством хлебопашества. А для этого нужны были люди и поселении этой категории зависимых людей во вновь основанные деревни.

Заселение происходило быстро, и его трудно было отследить. Хотя в Приказе Казанского дворца и составлялось в это время много отказных книг на раздаваемые земли, но далеко не всегда имелась возможность точно указать, где находилось отводимое из «диких поль» поместье, когда границы в этих документах проходили по незначительным урочищам и малопонятным признакам, и когда часто не упоминалось даже названия речки. А если и упоминалось, то очень смутно: «…ехать в Пензенский уезд на речку Кададу», – а она, как известно, имеет протяженность 150 км. Вот в таких случаях, чтобы отследить точное местонахождение выделяемых земель, и помогали документы Патриаршего приказа. Прибывший на место служилый человек, как правило, сам отыскивал себе свободную землю и просил местного воеводу назначить земельного отказчика для отвода этого угодья. Отказчик направлялся на порожнюю землю на дикое поле. Не доезжая земли, он брал с собой местных и сторонних людей, расспрашивал их о найденной земле, и если те показывали, что эта земля ни в поместье и не в оброке и никому не отдана, и от засечных крепостей находится в отдалении, то в таком случае земля отдавалась челобитчику. Но подобных пространств очень скоро становилось все меньше и меньше.

Читать дальше