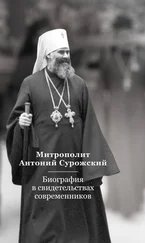

Предлежащая книга о пастырстве бесценна для тех, кто вступает на стезю священства или уже проходит этот тяжкий крестный путь, нуждаясь, как и все люди, в духовном совете и укреплении.

Воистину незабвенный Владыка Антоний принадлежит к сонму тех, к наследию коих не перестанет обращаться уставшее и отчаявшееся, жаждущее истины и утешения, страдающее и немощствующее сердце человека со словами: Дадите нам от елеа вашего, яко светильницы наши угасают (Мф. 25: 8).

Его самопожертвование, проявленное при жизни, укрепляет уверенность в обретении елея радования в словах и делах блаженного сурожского святителя. Однажды, еще будучи молодым пастырем, он возопил ко Господу, молясь об одном из своих прихожан: …Мы пред Тобой, Господи, как одно; или вместе спаси нас, или вместе отвергни!

Неизмеримо огромная любовь к человеку была и остается его самым главным качеством христианина и пастыря Божия. Без любви к Богу она не смогла бы проявиться в той мере, какую явил Владыка Антоний. И по тому мне очень хотелось бы, чтобы духовные последователи почившего архипастыря, молясь о его упокоении в лоне Христовом, могли с честью повторить слова Владыки: Мы пред Тобой, Господи, как одно!

Митрополит Филарет (Вахромеев),

почетный Патриарший экзарх всея Беларуси

О пастырстве [1] Доклад в Московской духовной академии 25 декабря 1973 г. Первая публикация: Антоний, митрополит Сурожский. Проповеди и беседы. Париж, 1976 (без ответов на вопросы).

(25 декабря 1973 г.)

Излишне говорить о том, какая для меня радость – быть снова в стенах Троицкой лавры и находиться в Духовной академии.

Я всегда колеблюсь, что говорить и о чем; как некоторые из вас знают, я без богословского образования, и говорить на богословскую тему среди студентов и преподавателей Академии всегда несколько боязно. Поэтому я стараюсь выбрать такие темы, на которые я могу говорить из опыта жизни: о том, что пришлось изведать, что пришлось слышать от людей, которые пережили многое, что довелось читать.

И вот сегодня мне хочется сказать вам о пастырстве. Эта тема постоянно вызывает волнующие думы у всякого священника, у всякого епископа; должна бы вызывать думы и волнение и у всякого христианина, так как в каком-то отношении, независимо от того, несет он священный сан или нет, всякий христианин послан в мир быть проповедником Христа, свидетелем вечной жизни, путеводителем других в Царство Небесное. Поэтому то, что я имею сказать, относится, разумеется, в первую очередь к священнослужению, но относится также к царскому священству всех верующих.

Когда мы говорим о пастырстве, само слово звучит для нас богословски; и в этом отношении в культуре городов, больших государств, в культуре промышленности оно потеряло ту живость, ту свежесть, которые имело в Ветхом и Новом Завете, когда произносилось среди полей, среди иной культуры. И мне хочется сказать несколько слов об этом, потому что само слово родилось из живых отношений пастыря с паствой, то есть попросту – пастуха с теми домашними животными, с которыми он общался.

Первое, что поражает в Евангелии, когда читаешь рассказ Христов о заблудшей овце, – это нежность, это забота. Если кто из вас жил в деревне или читал и вдумывался в быт ранних времен, то может себе представить: переходящие стада, люди, которые не только с них кормились, но которые с ними жили. Вспомните, например, рассказ в Книге Царств о том, как согрешил Давид с Вирсавией и Нафан рассказал ему притчу. Был богатый человек, у которого все было: и имущество, и стада; и пришел к нему друг, для которого он захотел пир учредить. Но ему стало жалко своих овец, своих ягнят, жалко своего тельца упитанного , и он велел у бедного соседа, у которого всего-навсего и была-то одна овечка, эту овечку отобрать, закласть на обед для пришедшего гостя. В рассказе говорится, что эта овечка была для его соседа, бедного, одинокого человека, словно дочь родная, словно ребенок в доме. И вот это соотношение между пастухом и ягненком, между хозяином и его стадом, конечно, мы можем уловить только воображением.

Мы можем также лишь уловить, если представим себе это соотношение, смысл ветхозаветной жертвы. Вот человек заботится о своих овцах. Среди овец рождается агнец особенно прекрасный, чистый, без порока; этого агнца, ягненка пастух будет обхаживать, кормить, за ним смотреть, беречь. И вдруг веление ему от Бога: выбрать из стада непорочного, совершенного, самого прекрасного ягненка и убить, пролить его кровь – почему? Потому что он, человек, грешен. Для нас эти картины Ветхого Завета странны; но для пастуха это явно, ясно говорило вот о чем: потому что я согрешил, невинное существо, самое прекрасное, самое чистое, беззащитное, на которое я положил свою заботу, которое я старался охранить, оградить любовью, жертвенной силой против всякой опасности, – должно погибнуть. Это говорит о том, что грех одного всегда является мукой и губительством для невинного, причем для самого прекрасного, для самого дорогого.

Читать дальше