Однако поехать в деревню сразу после окончания университета не удалось, помешала русско-японская война. Молодому врачу предложили службу в отряде Красного Креста. Нетрудно догадаться, кто именно рекомендовал включить Войно-Ясенецкого в отряд. Университетский профессор оперативной хирургии и топографической анатомии П. И. Морозов, тот самый, что на выпускном экзамене сказал Валентину Феликсовичу: «Вы теперь знаете больше, чем я…», заведовал хирургическими курсами в Мариинской общине сестер милосердия. На базе этой общины формировалась и первая группа медиков-добровольцев. Профессор, естественно, постарался укомплектовать группу лучшими своими учениками. Недавний студент охотно принял предложение учителя.

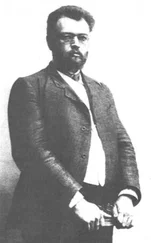

Отряд выехал на Дальний Восток 30 марта 1904 г. На большой фотографии, помещенной в журнале «Нива», где белые длинные юбки, ослепительные воротнички и наколки миловидных сестер милосердия чередуются со строгими сюртуками и мундирами добровольцев-мужчин, мы видим и младшего врача В. Ф. Войно-Ясенецкого. Он еще более возмужал, отпустил усы и бородку. На «исторических» снимках (война!) люди всегда стараются выглядеть более серьезными и значительными, чем в обыденной жизни. Для Валентина Феликсовича сосредоточенность и серьезность – естественное, обыкновенное состояние его духа. Таков он и на том общем портрете.

Месяц спустя, с дороги (отряд направился в Читу), младший врач послал родным коротенькое письмо. На страничке, испещренной мелким, но четким почерком, ни слова о трудностях дороги, об отношениях с сослуживцами. Ничего временного, мелкого, случайного, что так естественно было бы в письме молодого человека, покидающего родной дом. Только почтительное удивление перед мощью природы, перед дикостью и размахом далекого края.

«Почти целый день сегодня едем тайгой. Какая глушь, какая дикая картина! Тайга не грандиозна, не величественна, но она глуха и мрачна; она какое-то лесное кладбище: бурелом, бурелом без конца, пни обломанные, мертвые стволы без вершин. Земля вся мокрая, повсюду лужи, кочки. Когда карабкаешься по этим стволам, приходят на память те бродяги, что ходили по этой тайге тысячи верст, и не верится, чтобы человек мог столько перенести. Поезд быстро мчится по тайге, и нельзя оторваться от дикой картины и от ощущения быстрой езды. Целую вас крепко, крепко, крепко. Посылаю один из множества цветов, собранных сегодня в тайге. Целую всех.

Валентин»

[12] Отправлено из г. Моршанска 26.04.1904.

.

Жизнь в Чите продолжалась около года и ознаменовалась для Войно-Ясенецкого двумя важными событиями. Здесь впервые он получил возможность испытать себя как хирург. Здесь же, в Чите, незадолго до окончания войны, в церкви, построенной декабристами, обвенчался он с Анной Ланской. О двух этих фактах в «Мемуарах» сказано кратко: «…В Киевском госпитале Красного Креста возле Читы… было два хирургических отделения; одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Однако врач не ошибся, ибо я сразу же развил большую хирургическую работу на раненых и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные операции на костях, суставах и черепе. Результаты работы были вполне хорошими, ошибок я не делал, несчастий не бывало. В работе мне много помогала недавно вышедшая книга французского хирурга Лежара "Неотложная хирургия", которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток» [13] Мемуары. Тетрадь 1-я, стр. 7.

.

История женитьбы описана еще более кратко.

«В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли "святой сестрой". Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик и образ его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминание о ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой патологической ревностью».

«Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера», – рассказывал Валентин Феликсович о жене своим близким. И, очевидно, не кривил душой. Так оно и было.

Анна была для Валентина Феликсовича его единственной женщиной – так говорят современники. Его письма к жене тоже мало что объясняют. Письма эти и через три, и через десять лет после венчания полны нежного, теплого дружелюбия. Между 1907 и 1913 гг. у Войно-Ясенецкого родилось четверо детей: три мальчика и девочка. В одном случае отцу пришлось быть даже акушером и принять собственного сына. И все-таки нет гармонии в этих разумных, расчисленных супружеских отношениях. «Анна ревновала брата, ревновала ко всем: к больным, к сослуживцам, к случайным знакомым. Однажды даже травилась, – вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория Феликсовна Дзенькевич. – Я ездила к ним, когда они жили в Переславле-Залесском. Квартира просторная, Валентина в городе уважали… Анна была хорошая хозяйка, всегда цветущего здоровья. Но эта болезненная ревность…»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу