«Моя квартира главного врача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что Софья Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, и Богу Всеведущему известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым».

К той же теме Войно-Ясенецкий вынужден был вернуться, получив от архиепископа Иннокентия предложение стать священником.

«Я говорил с владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велицкая, которую я, по явно чудесному Божию повелению, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но владыка не придал значения этому моему возражению и сказал, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди».

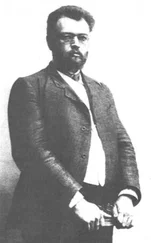

Ровно через полвека после рукоположения профессора Войно-Ясенецкого в иереи я беседовал в Ташкенте и Москве с людьми, которые хорошо его знали в начале двадцатых годов. Удалось сыскать шесть человек. Старые врачи, не столько атеисты, сколько люди, уставшие от жизни и потому равнодушные ко всему, в том числе и к религии, тем не менее охотно говорили со мною о Валентине Феликсовиче. Воспоминания юности всегда приятны. И о нравственной личности профессора, ставшего священником, говорили тоже с удовольствием: за долгую свою жизнь мои собеседники успели оценить то, что в просторечии зовется совестью. Никто из них не читал находящихся под запретом книг Бердяева. Едва ли кто-нибудь помнил спор Л. Н. Толстого с Фетом, исполнимо ли христианство, возможен ли в современных условиях христианин-абсолют. И тем не менее, рассказывая об отце Валентине, все они, будто сговорившись, повторяли эпитет – «абсолютный». «Абсолютно чистый», «эпически абсолютно бесстрашен», «человек-абсолют». Подводя итог беседе, бывшая медицинская сестра Ташкентской Городской больницы Минна Григорьевна Нежанская (Канцепольская) так выразила общее мнение: «В делах, требовавших нравственного решения, Валентин Феликсович вел себя так, будто вокруг никого не было. Он всегда стоял перед своей совестью один. И суд, которым он судил себя, был строже любого трибунала».

* * *

1923 г. были для христианской Церкви в России трагическими. Не проходило дня, чтобы в газетах не появилось объявлений об аресте священников и епископов. Процессы церковников шли по всей стране. Судили в Екатеринославле, Уфе, Екатеринбурге, Рыльске, Орле, Калуге, Шуе; судили в Ростове-на-Дону, Иркутске, Харькове, Туле, Рыбинске, Киеве. В мае 1922 г. в Москве взят под стражу патриарх Русской Православной Церкви Тихон. В июле 1922 г. суд в Петрограде приговорил к расстрелу митрополита Вениамина и десять священников якобы за то, что они противились конфискации церковного имущества. В марте 1923 г. перед судом предстал глава католической церкви в России с одним из своих приближенных. Снова смертный приговор. В Тифлисе арестованы и содержатся в тюрьме католикос Грузии и Кутаисский епископ.

В основном служителей Церкви судят за сокрытие храмовых ценностей. Но по существу преследование епископов, священников и верующих мирян не прекращается с начала г., когда вступил в силу Декрет об отделении Церкви от государства.

Внешне Декрет выглядел документом сравнительно мирным, (хотя против него протестовали многие, и в том числе Максим Горький). Но на деле «отделение» обернулось цепью кровавых столкновений. На местах власти поняли Декрет как право бесконтрольно грабить церковные здания, закрывать храмы и разгонять причт. За пять лет, по признанию газеты «Правда», число кровопролитных столкновений с верующими достигло солидной цифры – 1414 случаев [55] «Правда» от июня 1923, № 151, стр.

. Следовало ожидать, что конец гражданской войны несколько умерит страсти, что власти смягчат репрессии по отношению к верующим и членам причтов. Но этого не случилось. В мирном 1922 г. было расстреляно 45 священников и епископов, более 250 человек получили по приговору длительные тюремные сроки.

Отделив Церковь от государства, Советское правительство никогда не исполняло собственный Декрет. Никогда не признавалось за гражданами и право на свободу совести. Находившийся в зените своей партийной карьеры Г. Зиновьев на заседании Исполкома Коминтерна 12 июня 1923 г., в длинной речи, решительно отверг призывы западных компартий прекратить преследование верующих. «Чтобы мы провозгласили религию частным делом по отношению к партии – это просто неслыханно», – воскликнул Зиновьев. Массовый антицерковный террор 1922–1923 гг. советская пресса и лекторы-антирелигиозники объясняли провокационными действиями реакционеров-церковников, врагов Советской власти. Но полвека спустя получил широкую огласку один из тех документов, с помощью которых в действительности был запущен механизм изничтожения Церкви. В секретном письме членам Политбюро, разосланном 19 февраля 1922 г., Ленин в следующих словах обосновал необходимость антицерковного террора:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу