Но вернемся к великому князю. Прибыв в Константинополь, Николай Николаевич был встречен султаном Абдулазизом, с которым у него сложились, говоря современным языком, дружеские отношения. Вероятно, этим так же объясняется факт, что до свержения Абдулазиза в 1876 году, противоречия России и Турции не переходили в плоскость неизбежного военного конфликта.

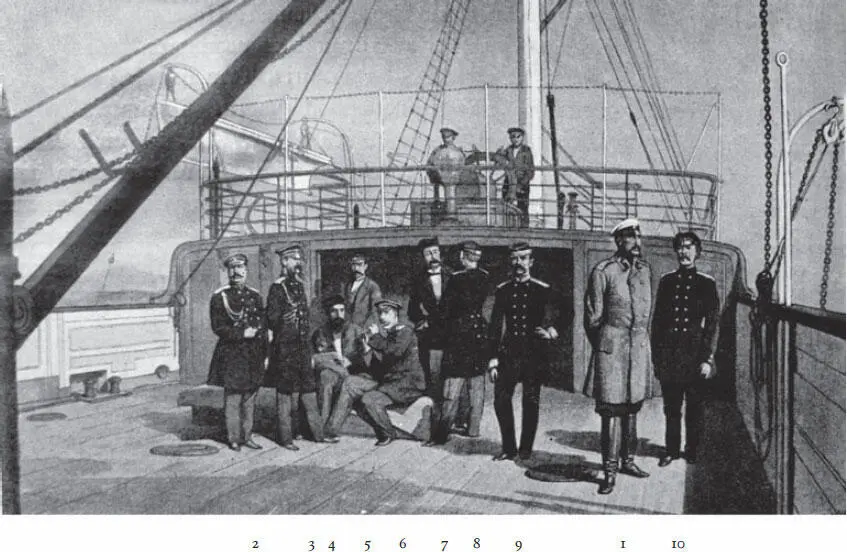

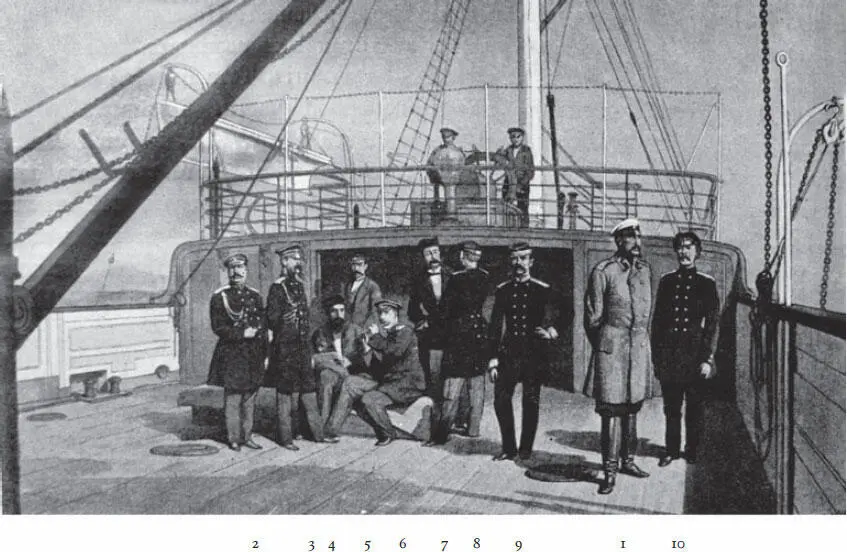

На параходе «Ольга» в Черном море 22 марта 1869 г. 1. Великий князь Николай Николаевич, 2. А. А. Ростовцов, 3. А. П. Струков, 4– Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, 5. К. И. Березкин, 6. Д. А. Скалой, 7. М. Марешаль, 8. А. А. Галл, 9. Ф. С. Джунковский, 10. Капитан парохода «Ольга» Каперницкий

Из Константинополя поклонники, на русском пароходе «Владимир», прибыл в Бейрут, впервые ступив на Святую Землю. Отсюда они совершили трудный сухопутный переход до Иерусалима, преодолевая это расстояние почти исключительно верхом. Везде великого князя встречали с почестями, создалась атмосфера торжественного шествия в Иерусалим брата белого царя. Едва вступив в пределы Палестины, великий князь начал говеть, чтобы иметь возможность причаститься у Гроба Господня и постился весь путь до самого Иерусалима. С этого времени путешествие неуклонно перерастает в паломничество. Все хорошо понимали, какая Земля лежит у них под ногами, как и то, ради чего предпринят этот утомительный сухопутный поход в глубь Палестины к Иерусалиму, который ни как не мог быть стратегическим русским направлением в военном отношении. Увидеть Святую Землю было личным желанием великого князя, потребностью его души. Цель такого паломничества – более полное, чем в повседневной жизни соприкосновение со святыней, и в конечном счете соприкосновение со Христом. «Идешь туда, – пишет автор, – чтобы видеть места освященные пребыванием и жизнию Божественного Учителя, но время и люди почти что истребили материальные следы, которых непременно ищет человек, и только при виде их находит удовлетворение своему религиозному чувству. Я тоже их искал, и, по-моему, вот где эти следы: это горы, воды, долины, растительность, поля; одним словом, вся природа страны, которая одна не изменилась, и которую не могли истребить ни гонения язычников, ни дикий фанатизм мусульман. Спаситель также ступал на эту почву как и мы; пред Ним открывались те же виды, что и пред нами, Он пил из тех же ключей, солнце также согревало в Его время, и Он искал прохлады в тени той же смоковницы. Мы знаем, сколь долгое время Спаситель прожил в Назарете, хотя в городе не осталось ни малейшего видимого следа Его пребывания. Но разве недостаточно знать, что Господь прожил здесь так долго, и что конечно здесь нет и клочка земли, на который бы Он не ступил. А эти горы, дома, поля, сады, разве они изменились с того времени? Не та ли маслина и смоковница упоминаются в Евангелии? Не те ли самые пещеры и каменные дома с плоскими крышами составляют город? А эти горы и вся окрестность! Сколько раз взор Спасителя останавливался на них?»

Николай Николаевич Старший – командующий русской армией на Балканах. Гравюра. 1880-x гг.

Еще на подходе к Фавору Николай Николаевич был встречен Иерусалимским Патриархом Кириллом. На Фаворе Патриарх поднес его высочеству икону Преображения и несколько камней с того места, где по преданию стоял Спаситель во время самого события. Близ Наблуса к великому князю присоединился начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин, сопровождавший его во все время пребывания, вплоть до отплытия Николая Николаевича из Яффы в Каир. Великий князь и его спутники подходили к Иерусалиму со стороны Иордана по знаменитой Пустыне Святого Града. С этой стороны вид Иерусалима долго закрыт от глаз массивом Елеонской горы. И только с вершины Елеона, внезапно и весь как на ладони предстает поклонникам Святой Град. Отсюда открывается самая величественная и самая трогательная панорама Иерусалима.

На встречу великому князю вышло все население города. Простой разноплеменный люд, войска, чиновники, в отдельном месте собрались все иностранные консулы. Женщины бросали цветы по пути следования Николая Николаевича. Великий князь вступил в город через Гефсиманские ворота, оказавшись тем самым в начале Страстного пути. Яркое описание этого события принадлежит перу адъютанта его высочества Д. А. Скалона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу