Обходилось и после более серьезных «выходок» «Литературной газеты». Газета была, пожалуй, самой читаемой из тогдашней советской прессы вплоть до начала периода перестройки. Критические статьи и литературоведческие исследования отличались высоким профессионализмом и объективным анализом явлений прошлого и настоящего. «Литературной газете» многое позволялось. Сдерживать прибой свободы привычными диктаторскими методами уже было невозможно. «Железный занавес» приоткрывался все больше и больше, приходилось считаться с мнением «капиталистического Запада». И «ЛГ» стала своеобразным «свободопроводом». Разумеется, исходящий поток подвергался фильтрации со стороны власти точно так же, как и фильтровалась проза и поэзия журнала «Юность». Но все-таки дышать стало легче. Своеобразным и надежным щитом был главный редактор Александр Борисович Чаковский – человек идеологически надежный, лауреат Сталинской премии, автор знаменитого романа «Победа». Он сознавал свое предназначение и, с одной стороны, сдерживал чересчур активные проявления свободолюбия, но, с другой стороны, умело обходил расставленные цензурные капканы. У Чаковского был жесткий, но умный и опытный заместитель – Виталий Александрович Сырокомский. Ему можно было что-то доказывать, пробивая порой довольно спорные с точки зрения идеологии публикации.

Íàø ëþáèìûé Ñàí Ñàíû÷...

Любимую у читателей шестнадцатую страницу на заседаниях редколлегии умело и небезуспешно отстаивал Виктор Веселовский с двумя основными помощниками – Ильей Сусловым и Виталием Резниковым. Илья Суслов до прихода в газету работал на технической должности – заведующим редакцией журнала «Юность» еще при Валентине Петровиче Катаеве, и сомневаться в его прогрессивных взглядах не приходилось. Виталий Резников до прихода в «Литературную газету» служил официантом в «Национале», в «Москве», в «Советской», а иногда, как он сам говорил, «за высокий профессионализм» его приглашали обслуживать высокие банкеты в Кремле. На эту тему однажды едко пошутил Морис Слободской, сказав про Резникова: «Единственный случай, когда человек – одновременно и из «половых», и из «органов». Параллельно Виталий писал острые и остроумные заметки в «Комсомольскую правду» и в журнал «Смена». Обожал и досконально знал мировую оперную и симфоническую музыку.

Обстоятельства соединили Веселовского, Суслова и Резникова в единый механизм, благодаря которому раскрутились «12 стульев» «Литературной газеты». Суслов и особенно Резников отличались незаурядным остроумием. Никогда не забуду, как в редакционную комнату, где располагались «стулья», вошел неизвестный автор и положил перед Резниковым довольно объемный рассказ. Виталий прочитал его и сказал автору: «Очень неплохо... Единственная просьба – добавьте в ваш рассказ немного лаконизма»...

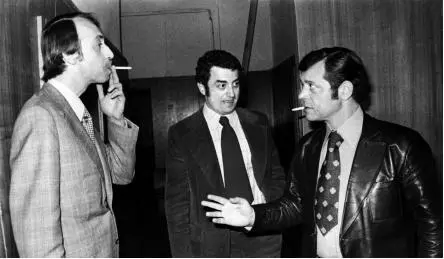

Мы все были единомышленниками, мы дружили, мы ничего не скрывали друг от друга – все, за исключением одного-двух негодяйчиков, фамилии которых даже не буду называть...

В 1966 году в издательстве «Искусство» вышла книжка «Четверо под одной обложкой». Эту четверку составили Григорий Горин, Феликс Камов, Эдуард Успенский и я. В те годы молодые писатели и поэты редко выходили в самостоятельном издании. Как правило, их объединяли. У поэтов такие совместные книги назывались «общежитиями». Вот и нам предоставили по маленькой комнатке в таком общежитии.

Книга (книжка) состояла из шести разделов. У каждого было место для произведений, написанных самостоятельно, а в двух разделах расположилось то, что создали в соавторстве Арканов и Горин, Камов и Успенский. Книга была раскуплена мгновенно. У меня чудом сохранился единственный экземпляр. На дальнейшую творческую судьбу авторы не могут обижаться. Достаточно сказать, что через некоторое время Камов и Успенский совместно с Хайтом и Курляндским стали сценарными создателями мультипликационного бестселлера «Ну, погоди!». Феликс Камов живет в Израиле и является одним из крупнейших исследователей еврейской религии и истории Израиля. Эдуард Успенский – наш любимый «крокодил Гена», наш обожаемый «почтальон Печкин», наш международной значимости «Чебурашка», один из лучших детских поэтов современности...

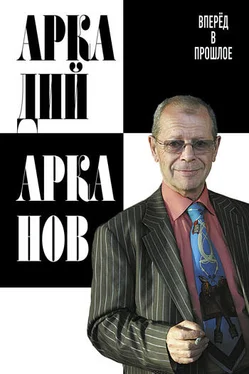

Григорий Горин вошел в историю советской и российской драматургии и кино. Что останется потомкам от меня, мне знать не дано... И если честно говорить, то даже одна моя книга, сохранившаяся на чьей-нибудь книжной полке хотя бы лет через двадцать, начиная с сегодняшнего дня, позволит мне считаться ПИСАТЕЛЕМ... Я слышал, мой любимый Эрнест Хемингуэй когда-то сказал, что настоящим писателем может считать себя тот, чей хотя бы один-единственный рассказ попал в душу хотя бы одного-единственного человека.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу