Большинство земного населения, например, не умеет читать и писать, оно безграмотно. Является ли это примером для подражания для меньшинства?

Да и что такое меньшинство? В меньшинстве, если вдуматься, может оказаться любой.

В меньшинстве, например:

— больные среди здоровых;

— здоровые среди больных;

— штатские среди военных и наоборот;

— человек, умеющий играть на скрипке, находящийся среди людей, не имеющих играть на скрипке;

— человек, не умеющий играть ни на чем, но случайно оказавшийся в оркестровой яме;

— коммунист, оказавшийся в компании антисоветчиков;

— гетеросексуал, случайно забредший в гей-клуб. Да мало ли кто еще!

Каждый человек есть представитель меньшинства. Просто он об этом вспоминает лишь тогда, когда вдруг ощущает на себе дискриминацию со стороны большинства. И начинает вспоминать о своих правах. А следующий важный шаг — то есть помнить о правах других — требует уже дополнительных усилий.

Понятия “большинство” и “меньшинство” находятся между собой в непростых отношениях и не всегда измеряются в процентах.

Не так давно я получил такой комментарий к одному из своих текстов, где речь шла о пресловутых “оскорблениях чувств”:

Если вдуматься, запрет на оскорбление чувств верующих идеально вписывается в концепцию политкорректности. Верующие, во всяком случае православные, — меньшинство (по всем опросам, в храмы регулярно ходит никак не более 5 % населения), в недавнем прошлом подвергавшееся страшному террору, в том числе массовому физическому уничтожению. По всем правилам политкорректности православные должны быть объектом позитивной дискриминации — находиться под особой защитой общества и государства, иметь разнообразные преимущества, должны быть выведены из-под критики, любое неприязненное, неуважительное высказывание в их (наш) адрес должно иметь серьезные негативные последствия для говорящего (выкидывание из приличного общества, крах карьеры), ну, и далее по списку. Так что люди, считающие недопустимыми сексистские или расистские высказывания, должны обеими руками поддерживать запрет на оскорбление чувств верующих. Если, конечно, есть стремление к элементарной честности перед самим собой.

И вот что я ответил:

Формально вы вроде бы все верно говорите. Верующие на самом деле составляют меньшинство. Хотя многие из тех, кто выступает от их имени, утверждают, что они именно в БОЛЬШИНСТВЕ и именно на ЭТОМ основании считают себя вправе диктовать обществу правила поведения. Это одна сторона дела. Другая заключается в том, что если бы, например, представители ЛГБТ-сообщества или сообщества инвалидов при попустительстве и при поддержке государственных учреждений, в том числе и силовых, самовольно и безнаказанно устраивали бы погромы в концертных, театральных или выставочных залах, едва ли мое сочувствие было бы на их стороне. Не знаю, как ваше. Религиозное меньшинство я однозначно поддерживал в советские годы, когда это меньшинство находилось под реальным прессом государственной идеологии и государственной практики.

Что же касается “большинства” как субъекта социальной воли, то я могу сказать, что я большую часть своей жизни прожил в СССР, где, судя по плакатам, лозунгам и газетным кричалкам, не большинство даже, а весь без исключения советский народ горячо одобрял и поддерживал все что ни попадя. Да еще при этом испытывал “чувство глубокого удовлетворения”.

Ничего никто, разумеется, не одобрял и не поддерживал. Ну, допустим, кто-нибудь из завсегдатаев пивного ларька, или рьяный дружинник-комсомолец, или крикливая тетка из очереди за селедочными хвостами могли тебя огорошить сакральным вопросом: “Тебе что, советская власть не нравится?” Могли, да. И это вовсе не означало, что они сами были от нее так уж прямо без ума.

И среди этого нынешнего статистического большинства активных и убежденных любителей президента, а также призрачной, а оттого и особенно лакомой “империи”, войн “до победного конца” и расправ с “пятыми колоннами”, не так уж и много, я уверен. Во всяком случае ничуть не больше, чем тех, кто против.

А в остальном, слегка перефразируя популярную цитату, можно сказать: “Люди как люди. Вот только телевизионный вопрос их испортил”.

А о соцопросах, рейтингах, процентах и всенародных довериях и поддержках я вот что думаю.

Поддерживать, доверять и одобрять и сообщать о поддержке, доверии и одобрении — это совсем, мягко говоря, не одно и то же.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

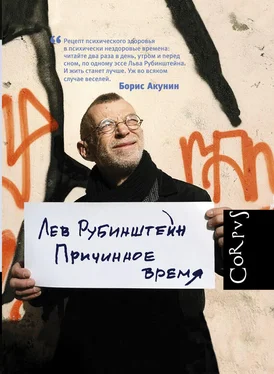

![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)