В апреле или мае 1993-го я отдал повесть в «Смену», где сам немного поработал в 1984 году, но вскоре ушел, повздорив с главным редактором Альбертом Лихановым. Если говорить без обиняков, дело было так: выпив лишнего, я сказал ему, что нельзя использовать комсомольский журнал как вотчину, а сотрудников как крепостных. К сожалению, в пылу я оснастил свою мысль некоторыми нецензурными излишествами. Он сразу побежал в ЦК, требуя кары на мою голову Но там лишь тихо порадовались: наконец хоть кто-то выдал в лицо этому влиятельному литературному бурбону то, что другие давно хотели сказать и не решались.

– Молодец! – похвалил на прощанье, сначала для порядка пропесочив, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ Владимир Егоров.

В 1993-м «Смену» возглавлял Михаил Кизилов – его я хорошо знал по ЦК ВЛКСМ, где он вел творческую молодежь, в основном литераторов, так как сам был не чужд изящной словесности. Познакомились мы еще в 1979 году на Седьмом всесоюзном совещании молодых писателей. Он был из новой генерации функционеров, с широкими взглядами, без предубеждений, с коммерческой жилкой, очень пригодившейся ему, когда все рухнуло. В литературном поколении, следовавшем за нами, в ту пору дебютировала очень талантливая поэтесса Екатерина Горбовская. Она никакого отношения к Глебу Горбовскому не имела и позже эмигрировала в Великобританию. Кажется, вышла замуж, о чем и грезила в своих стихах. Опережая приход в литературу концептуалистов, Катя писала ироническую женскую лирику:

Ты спал, как сурок.

Ты спал как убитый.

Ты спал, как убитый сурок.

И вот мне позвонил завсектором ЦК ВЛКСМ Миша Кизилов и взмолился:

– Юра, у Кати готовится первая книжка. Но нет «паровозов». Одна любовь-морковь. Выручи, напиши парочку!

– Миш, я бы с радостью помог, но у меня самого с этим проблемы. Попроси Вовку Шленского, он тебе за ночь дюжину нахреначит.

– Точно! Как же я сам не догадался. Спасибо!

Согласитесь, довольно неформальный способ поддержать юное дарование!

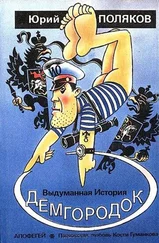

Кизилов с радостью взял «Демгородок» и поставил в августовский номер. Пока повесть готовили к печати, развернулись основные бои между президентом и Верховным Советом, включая кровавый разгон демонстрации на площади Гагарина. Надо сказать, телевидение и центральная пресса тогда были целиком на стороне Ельцина, за исключением нескольких газет, журналов и передачи «600 секунд» Александра Невзорова. Либеральные СМИ, собственно, и выиграли ту скоротечную гражданскую войну, установившую в стране прозападную либеральную диктатуру, правда, без Пиночета. В этой ситуации появление в популярном и тиражном молодежном журнале злой антилиберальной сатиры вызвало ярость у одних и восторг у других.

Рецензент «Рабочей трибуны» Тимофей Кузнецов писал: «Читает ли сегодня толстые журналы досточтимая публика, занятая или физическим выживанием, или предвыборной борьбой? Трудно сказать. А вот что точно известно: ходит по рукам августовский номер журнала “Смена”, где напечатана повесть-памфлет Юрия Полякова “Демгородок”. И народ то ли плачет, то ли гомерически хохочет…»

А вот как наехал на меня Роман Арбитман в суперлиберальной тогда «Литературной газете». Статья называлась «Лукавая антиутопия. Юрий Поляков в поисках утраченного апофегея»:

«… Итак, поражение ненавистной „дерьмократии “ на Руси, которое так долго обещали народу большевики, состоялось. Пусть на бумаге, но состоялось… Юрий Поляков на бумаге отыгрался за все обиды, общественные и личные. За развал Союза и рост цен. За демократию, при которой редакция журнала „Юность “ избрала не его, Полякова, своим новым главным редактором. За то, что по финансовым причинам закрылись два фильма по его сценариям и по непонятным причинам „тормознули“ постановки его пьес в академических театрах. За то, что лживые телевизионщики не приглашают больше в „Пресс-клуб“ (не по той ли причине возник в повести злорадный рассказ, как прихлопнули враля-телекомментатора?). За то, что былые „апофегеи” стали анахронизмом. Вероятно, именно эти и другие жизненные обстоятельства и побудили писателя ударить по „демокрадам“…»

Правда, лихо! Хотя привычка за личные обиды квитаться со страной характерна как раз для российских либералов, а не патриотов. Но статья Арбитмана стала своего рода сигналом, после нее мое имя почти на десять лет исчезло со страниц «Литературной газеты», до самого моего прихода туда в 2001 году главным редактором. Информацию обо мне вычеркнули из переизданий словарей, справочников и учебников, а ведь мои ранние повести входили в школьную программу, по ним писались сочинения в школе. Однажды на вечеринке я танцевал с молодой дамой и, как говорится, начал подбивать клинья. Вдруг она улыбнулась:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)

![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник]](/books/404951/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik-thumb.webp)

![Юрий Поляков - Красный телефон [сборник litres]](/books/404953/yurij-polyakov-krasnyj-telefon-sbornik-litres-thumb.webp)