Дверь в спальню была прикрыта, и она не решилась зайти.

Где-то внутри теснилась тревога. Отгоняла ее любопытством, надеждами. Но ведь не может быть навсегда плохо. Не может быть, что не вернут мать, что заберут отца, что она сама не вернется домой, в школу, к друзьям, в светлую шумную Москву. Она справилась с дорогой, она справится и дальше.

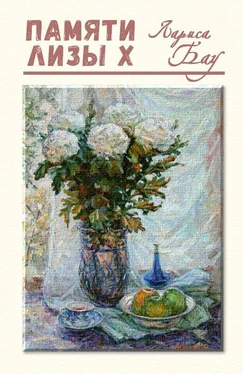

Через пару дней Ходжаев принес ей паспорт — Ходжаева Елизавета Темуровна, родилась в кишлаке Кулай Сталинабадского района. И справки — свидетельство о рождении, смерти родителей — отец узбек, расстрелян басмачами, мать русская — умерла от холеры. Росла в Саратове у родных матери, поэтому по-узбекски не знает.

Еще школьный аттестат, малярия в детстве, прививки… Везде фиолетовые круглые штампы, подписи. Бумаги желтоватые, потертые на сгибах. Старые.

— Вот это теперь ты.

Эльвира достала бархатный альбом с фотографиями: сейчас покажу родственников. Родственников немного. Несколько женщин в узбекских платьях с тяжелыми ожерельями, мужчины в костюмах, или в длинных, почти до пят, темных рубашках. Европейского вида девушка в шляпе и вышитой накидке. Позировали серьезно, в декорациях, под обязательной пальмой, в резных креслах, обитых бархатом.

Вот так: несколько бумажек, и она теперь не она. И не было той Лизы никогда, ни родителей ее, ни школы, ни комнаты с лепным потолком, с прозрачной легкой занавеской на окне, ни дачи, где скрипучая терраса, и ветки лезут в окна, и стучит по крыше веселый дождь. Была Елизавета Темуровна Ходжаева, зеленоглазая дочка узбека и русской, сельских учителей, троюродная племянница профессора Ходжаева, ученого, историка, археолога, члена партии, уважаемого человека.

— Документы береги. Паспорт с собой носи пока, а справки положим в папку. У Эльвиры под матрасом все.

Лиза пошла за Эльвирой в спальню. Спальня была узкая, у стены окно с бархатной темной шторой до пола, под ним спартанская железная кровать с тонким матрацем, старинный шкаф, комод. На стене висел портрет дамы в восточном уборе, половина ее лица была зарыта прозрачной белой вуалью, глаза длинные, полуприкрытые подкрашены черной полоской.

— Это моя мама. Она была русская из Грузии, переводчица восточной литературы на русский. Знала много языков, училась в Москве, Лондоне, в Исфахане. Ее убили. Давно, в гражданскую войну. Смотри, вот тут документы, твои и наши. Здесь, — она открыла комод, — под бельем деньги. Бери, когда надо.

Вдруг Эльвира сгорбилась, села на кровать и заплакала, обняла Лизу: деточка, все образуется, образуется. Ты будешь учиться. У нас хороший спокойный город, ты привыкнешь. Появятся друзья, у нас широкий интересный круг. И потом вернешься к родителям. Помнишь, как Тютчев написал: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Главное, пережить их в блаженности, легко, мимо. Роковые — это минуты, а потом снова польется жизнь.

Лиза застыла. Ей помогала эта привычка застывать, когда накатывал страх, отчаяние, когда уходила земля из-под ног. Молча гладила Эльвиру по спине.

Сердце бешено колотилось, но глаза были сухие.

— Не плачешь? Это хорошо. Это поможет в жизни. Я вот плаксивая дурочка. Сентиментальная, в юности над книжками рыдала. А когда сынок умер, рыдала каждый день целый год, наверно. Он от скарлатины умер. Маленьким.

— Мне очень жалко, что так получилось, — Лиза не знала, как выразить сочувствие, — мне отец дал денег, давайте я сюда положу, в комод.

— Нет, Лизонька, у себя в комнате положи под матрац. Не трать сейчас, у нас на троих с лихвой хватит.

— Я так не могу сидеть у вас на шее.

— Не сидишь, ты нам в радость. И смотри, осторожна будь, выучи новых родственников, много не говори. Иногда хорошо мелочь рассказать, заговорить подозрительного человека, так правду утаить легче. Тут у нас никогда не знаешь, кто, откуда, что у него за плечами. Много пришлого народа. Не расспрашивают особо, лучше не знать. У нас тоже и социализм, и партия, и Сталин отец, но по углам своего хватает. В кишлак отъедешь — другая страна, религиозные, женщины в паранджах. Граница непонятная рядом, в Афганистане англичане стоят, шпионят, религиозные разные, враждуют между собой. Старайся жить в небольшом кругу. В европейском. Вот определишься на учебу, на работу. Поздно одна не ходи. В местные махалли не заходи. Узбекскому и таджикскому мы тебя научим. Таджикский здесь язык для местных культурных, как французский во времена Пушкина. В университете все по-русски.

Эльвира говорила много, сбивчиво, видно было, что сама устала от опасливых наставлений. Все время шевелила руками, то приглаживала волосы, то оправляла подол платья. Наконец вошел Ходжаев: что-то вы, девушки, секретничаете долго, пойдемте чай пить.

Читать дальше

![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)