При всем этом развитие наших органов идет в том направлении, что расхождение между многообразиями раздражений и ощущений постепенно все уменьшается.

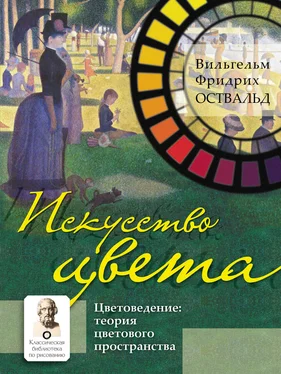

Глаз

Исследовав строение человеческого глаза в его историческом развитии, мы получим подтверждение вышеизложенного. По первоначальному своему устройству глаз представлял собой темное пятно на поверхности кожи. Благодаря своей более темной окраске он воспринимал большее количество лучистой энергии, чем окружающая его среда, и вследствие этого он больше раздражался (нагревался), чем окружающие части тела. С ходом дальнейшего развития глаза разница между ним и его окружающим все возрастает, порог же раздражения уменьшается. Пятно становится более темным и глубже входит во внутрь. Ощущение температуры уничтожается благодаря более тонко реагирующим химическим процессам. Образуются органы (трубки или линзы), посредством которых глаз начинает воспринимать не только раздражения, но и расстояние и направление. В этом заключается все возрастающее приспособление глаза, к многообразию раздражений.

Приобретение способности воспринимать цвета есть необычайно важный шаг вперед в ходе развития глаза. Эта способность даже у человека является чем-то сравнительно новым. Существует много животных, которые хотя и имеют глаза с линзами, однако не обладают (или еще не обладают) ни способностью распознавать цвета, ни соответствующими тому органами. Среди людей также встречаются единичные лица (лица, страдающие полной цветовой слепотой), в глазах коих отсутствует этот новый орган.

Этим новым органом являются колбочки, конические образования, выстилающие изнутри заднюю стенку глаза в центральной ямке, т. е. в том месте глаза, где получаются самые точные изображения, даваемые светом, проникающим сюда через хрусталик. В боковых частях воспринимающего органа, служащих для общего дополнения положения, находится другой, более простой орган — палочки. В глазах вышеупомянутых животных и цветно-слепых людей имеются только палочки. Наблюдения показали, что распознавание и различение цветов происходит только в центральной ямке сетчатки и осуществляется посредством колбочек. В боковых областях своего глаза каждый человек является цветнослепым, т. к. при помощи палочек он различает только светлое и темное [6] Утверждения Оствальда здесь ошибочны Колбочки рассеяны и по более периферическим местам сетчатки; в центральной же ямке они лишь собраны особенно густо. Поэтому цвета мы различаем и боковыми частями сетчатки, но лишь хуже, чем ее центром Прим. редактора.

.

Дальше будет подробно изложено, какому упрощению подвергает наш глаз все колоссальное многообразие попадающего в него света, чтобы видеть цвета, как он их видит. Здесь же мы должны лишь настойчиво подчеркнуть факт существования этого упрощения, факт очень важный для всего учения о цветах.

В свете этих рассуждений можно поставить вопрос: нельзя ли ожидать в будущем еще большего приспособления нашего глаза к многообразию световых лучей? Ответ должен быть решительно утвердительным. Уже теперь мы имеем некоторые признаки этого. Пока, однако, эти успехи настолько слабо выражены, что не имеют практического значения.

Цвета вещей

Если представим себе значительные изменения солнечного света в течение дня с одной стороны, состояние нашего зрительного аппарата: – с другой, и сравним с этими вечно меняющимися условиями зрения, большое постоянство, которое проявляют цвета окружающих нас предметов, то придется с удивлением спросить: каким же образом в итоге действия столь изменчивых факторов получается такой постоянный результат. Это постоянство в действительности создается не нашим зрительным аппаратом, но основывается на другом, чисто физическом явлении, закономерно связанном с нашими ощущениями.

Это физическое явление есть отражение света поверхностями тел. Мы видим, что каждое тело отражает определенную часть падающего на него света. Тело, которое отражает все падающие на него лучи и при этом их рассеивает, называется белым. Из этого не следует, что тело нам кажется белым потому, что оно отражает много света. Белая бумага и в сумерках кажется белой, хотя она отражает очень мало света. Но так как даже и вечером она отражает почти все лучи света, мы называем: ее белой. Чтобы дать правильное определение «белого», мы должны знать, какое имеется в данное время общее освещение; мы должны, следовательно, рассматривать цвет, как явление относительное, соотнесенное. Если исключить эту возможность соотнесения путем смотрения через темную трубку, то мы оказываемся не в состоянии отличить белое от серого.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Никки Бойд - Мой безупречный дом [Искусство организации пространства и создания стильного интерьера]](/books/384521/nikki-bojd-moj-bezuprechnyj-dom-iskusstvo-organiza-thumb.webp)