«Зачем ты трахнул студентку, идиот? – подумал доцент Безымянный, пройдя мимо высокой девицы. – Какой-то неконтролируемый кобелизм! Ну, так сами дуры, лезут и лезут!»

– Оль, тебе помощница нужна из активных студенток? Скоро ВДНХ, мы там вроде как заявлены.

– Нужна, конечно! Если не полная дура и не папенькина дочка-белоручка.

Ниязова не была полной дурой, а если и была своего рода папенькиной дочкой, то уж вовсе не белоручкой. На некоторое время она стала чуть не личным денщиком Ольги Ивановны Андреевой, рассекавшей пространства этого роскошного города в потрясающе роскошных тряпках. У Ниязовой в наличии имелись: дурацкое драповое пальто и не менее идиотская вязаная шапочка. «Но это пока, это пока…» – зло думала Наташка.

Научно-практическая работа кафедры А&Г получила диплом ВДНХ. Ниязова получила Ленинскую стипендию. Папа и мама ею гордились и хотели, чтобы она стала хорошим врачом. А она страшно хотела стать такой, как Ольга Андреева. Потому что влюбилась в Алексея Николаевича Безымянного по уши. Безоглядно, безответно, тягостно. И навсегда.

Окончила институт Ниязова с красным, разумеется, дипломом. И, пройдя ординатуру по специальности «А&Г» в той самой грязно-белой больнице рядом с молча обожаемым уже доктором медицинских наук Безымянным, она получила распределение в какое-то невнятное далёко. Из которого, отработав три положенных года, вернулась в Москву вместе с обретённым в сельской больнице мужем. Таким же, как и она, выпускником столичного медицинского вуза, отдававшим долг государству. Папину фамилию она оставила, чтобы не морочить себе жизнь переменой паспортов и дипломов. И явилась пред светлые очи Шефа. Он принял её с распростёртыми объятиями, устроил аспирантуру и ей, и – облегчённо вздохнув и трижды перекрестившись – её мужу. Работать она умела. Административными талантами природа девушку явно не обделила. Но было одно «но» – Наталья Степановна Ниязова, чья голова была напичкана теоретическими знаниями под завязку, совершенно была лишена врачебного дара. Как диагностического, так и лечебного. В отличие от Ольги Ивановны Андреевой. Вот уж кому стоило лишь взглянуть на пациентку, и целый ряд симптомов уже синтезировался у неё в бегущую строку синдромов и предполагаемой нозологии там, где Наталья видела лишь бледность кожных покровов. И эта бледность кожных покровов никак не могла договориться ни сама с собой, ни с другими физикальными и анамнестическими данными пациентки в голове у Ниязовой. Ольга Андреева была своего рода Шерлоком Холмсом фенотипической диагностики. Вернее – доктором Беллом.

– Наталья Степановна, ты не удивляйся, ты просто учись! – смеялась великодушная Андреева. – Когда-то студенту Артуру Конан Дойлу его учитель казался наделённым сверхъестественными способностями. Хотя всё так называемое чудо заключалось всего лишь в наблюдательности, умении анализировать и делать выводы. Вот ты очень удивилась, как я, только увидав и две минуты поговорив с бледнолицей дамой, уже выписала ей направление на биопсию и в графе «Предположительный диагноз» написала: «Миома». Тут, Наташ, проще некуда. Бледная – румянее в гроб кладут. Слабость. По ночам тяжело дышать, хотя «ни насморка, ни кашля, ни одышки», по её же словам. Ну что это, скажи мне, пожалуйста. Это же без всяких анализов понятно!

– Ну, можно предположить, что у неё какая-нибудь патология сердечно-сосудистой системы…

– Наташ, ну какая патология сердечно-сосудистой системы, я тебя умоляю, ты же уже без пяти минут кандидат медицинских наук! Не ищи чёрную кошку в тёмной комнате. Верное всегда на виду! Ещё раз предположи… – драматически наигранно произносила Ольга.

– Разве не ясно без пяти минут кандидату медицинских наук то, что любому участковому терапевту понятно влёт? – ехидно вторил Андреевой Игорь Израилевич. – Наташенька, позвольте спросить, чем вы там во время работы в центральной районной больнице по распределению занимались? Манную кашу больным разносили? – Наталья ненавидела, когда её поучали публично. Хотя Ольга вовсе не поучала. Ольга Ивановна была на редкость коллегиальна, и только воспалённое влюблённостью сознание могло воспринимать дружеские беседы за желание принизить. Да и Игоря Израилевича злым нельзя было назвать ну никак. И в шутке его была весомая доля житейской достоверности.

– Ну, не знаю! – бурчала Наталья. – Да, и манную кашу разносила, Игорь Израилевич, бывало! Корона не падала! – нервно отвечала она старику.

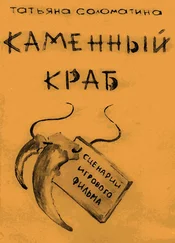

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу