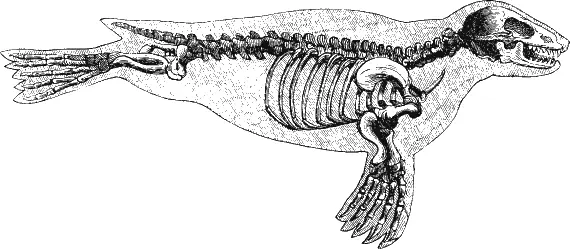

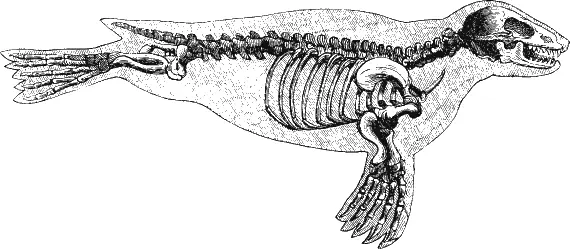

Подобно людям, дельфины дышат воздухом, самки рождают и кормят детенышей молоком. Они млекопитающие, потому что когда-то жили на суше. Да-да, раньше у дельфинов были лапы, и они ходили и бегали по земле. Наверное, они были похожи на тюленей. Они жили на суше, но однажды по неизвестным причинам это им надоело, и они вернулись в воду. Легко представить, кем бы стали дельфины с их большим, 1700-граммовым мозгом, если бы они остались на земле: конкурентами. Даже, скорее всего, предшественниками. Почему они вернулись в воду? Живущие в водной среде обладают некоторыми преимуществами перед теми, кто живет на земле. Первые могут двигаться в трех направлениях, а вторые прикованы к земле. В воде не нужны одежда, дома или отопление.

Рассматривая скелет дельфина, можно заметить, что в верхних плавниках еще сохранились кости длинных пальцев, последние следы пребывания на земле. Но руки превратились в плавники, теперь дельфин может передвигаться с большой скоростью под водой, но не может мастерить предметы. Возможно, оттого, что люди были очень плохо приспособлены к своей среде обитания, они и придумали массу вещей, дополняющих возможности, данные им от природы. Дельфин прекрасно адаптирован к своей среде, ему не нужны машина, телевизор, ружье или компьютер. Зато свой язык дельфины развили прекрасно. Он представляет собой систему акустической коммуникации очень широкого звукового спектра. Человеческое слово звучит на частотах от 100 до 5000 Гц. «Речь дельфинов» занимает диапазон от 7000 до 170 000 Гц, что дает возможность появлению огромного количества нюансов!

Доктор Джон Лилли, директор лаборатории коммуникативных изысканий в Назарете, считает, что дельфины давно уже стремятся к общению с нами. Они неожиданно приближаются к людям и кораблям. Они прыгают, двигаются, свистят, словно хотят нам что-то сказать. «Иногда даже кажется, что их раздражает то, что собеседники их не понимают», – уверяет доктор.

Современная социальная система несовершенна: она либо вообще не позволяет продвинуться молодым талантам, либо пропускает их сквозь разнообразные сита, которые постепенно нивелируют всю их самобытность. Надо организовать сеть заведений, в которых каждый, без диплома и особых рекомендаций, мог бы представить зрителям свои работы.

Единственные ограничения: записаться минимум за час до начала мероприятия (никаких документов не нужно, достаточно просто назвать свое имя), выступление не должно длиться более шести минут.

При этой системе публика рискует увидеть плохие номера, но они будут освистаны, а хорошие запомнятся. Для того чтобы такие заведения могли существовать, зрители будут покупать билеты по средней цене. Публика придет, поскольку за два часа она увидит самые разнообразные выступления. Чтобы поддержать интерес зрителей и гарантировать, что эти два часа не будут парадом незадачливых дебютантов, известные профессионалы время от времени будут сменять начинающих. Молодые таланты используют этот своеобразный открытый театр как возможность заявить: «Если хотите увидеть продолжение, приходите туда-то и тогда-то».

Подобные публичные места затем можно было бы превратить в:

– открытые кинотеатры с десятиминутными короткометражками от молодых режиссеров;

– открытые концертные залы для начинающих певцов и музыкантов;

– открытые галереи, в которых бы отводили по два квадратных метра для каждого неизвестного еще скульптора или художника.

Система свободных самопрезентаций распространится и на архитекторов, писателей, работников рекламы. Она избавит их от административных трудностей. Профессионалы получат возможность находить новые таланты, не пользуясь услугами традиционных агентств, всегда играющих роль сита. Дети, молодежь, старики, красавцы, уроды, богачи, бедняки, местные жители, иностранцы – все получат равные шансы и будут оцениваться по одному критерию: качество и оригинальность их творчества.

После окончания Второй мировой войны доктор Элизабет Кюблер-Росс ухаживала за еврейскими детьми, спасенными из нацистских концентрационных лагерей. Когда она в первый раз вошла в барак, где они еще лежали, она заметила один и тот же простой рисунок, выцарапанный на деревянных нарах, который затем находила и в других лагерях, где страдали дети. Это было изображение бабочки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Бернар Вербер - Революция муравьев [litres]](/books/386383/bernar-verber-revolyuciya-muravev-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Последний секрет [litres]](/books/416925/bernar-verber-poslednij-sekret-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Отец наших отцов [litres]](/books/420700/bernar-verber-otec-nashih-otcov-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Рай на заказ [litres]](/books/424077/bernar-verber-raj-na-zakaz-litres-thumb.webp)