Карл Кантор несомненно был философом-идеалистом, весьма вероятно, что его можно отнести к религиозным философам, в последние годы жизни он стал довольно религиозным человеком: говорил и писал языком библейских пророков. Находиться рядом с ним было счастьем, самым значительным уроком, какой только можно получить.

Мне повезло: я встречал в жизни много весьма умных людей, некоторые из них были признаны человечеством в качестве больших умников, но никого мудрее своего отца я не знал. Полагаю, что его книга является главной книгой прошлого века – ничего более значительного написано не было.

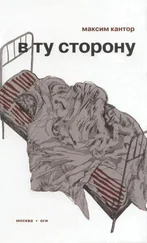

Когда я говорил, что мои картины – это главы книги, следовало сделать одно важное уточнение. У этой книги есть главный герой. Мой отец. В сущности, я всегда писал историю нашей семьи, а через историю семьи рассказывал историю общества. Но прежде всего это была история жизни отца, его портреты. Я писал его много раз, всегда, когда начинаю рисовать мужское лицо, я провожу линию его лба, строю его надбровные дуги. Для меня это лицо стало в каком-то смысле образом человеческого лица вообще. Мне крайне повезло с моделью – с такой значительной моделью. Я близко знал и чувствовал человека, который был необычайно значителен, а мне был представлен интимно, я знал тепло его щеки – не только полет мысли. Некоторым художника так везло, но очень немногим. Так Нестерову повезло рисовать Флоренского, Гольбейну повезло рисовать Эразма, Кранаху – Лютера.

Образ отца задал всему моему творчеству определенную высоту, ясную точку отсчета – сразу же сделалось ясно, что героем моего мира является мыслитель. Лицо отца, его суровые черты возникали во многих картинах – в центре композиции «Зала ожидания», в фигуре больного из «Моления о чаше», в «Одинокой толпе». В любой сложной, многофигурной картине, где люди сбились в кучу, гонимые ветром или приказом, всегда найдется главный герой – тот, кто анализирует, понимает происходящее, кто противостоит толпе. Этого героя я часто наделяю чертами отца. Впрочем, всех своих друзей, тех, кого люблю и часто рисую, я помещаю в картины: Зиновьева, например, или Сергея Шкунаева. На одной из последних картин «Трое нищих» я нарисовал их троих – отца, Шкунаева и Зиновьева. Но главным героем всегда становился именно человек, наделенный чертами отца. И здесь важно сказать, как именно я понимаю его черты. Некогда папа сказал примечательную фразу, потом я не раз ее повторял: «дух продувает отверстия, формует лицо человека». И действительно, лицо у моего отца было особенным, можно сказать несколько экзотическим, с резкими чертами – но эти особенности физиогномики определялись не происхождением и не социальным положением, а неустанной работой мысли. Он много думал, и лоб его обрел ясные очертания, сделался высок и светел, он не боялся говорить внятно, и рот его от такой речи обрел твердую форму. В отце я писал не московского интеллигента, не нервного человека еврейской национальности – в те годы было написано много таких персонажей; нет, я писал именно и прежде всего – мыслителя. Собственно говоря, главную тему моей живописи можно определить и так: судьба думающего человека в государстве.

Иногда я думаю, что мои картины – в какой-то, крайне несовершенной, конечно, форме – есть иллюстрации концепции моего отца. Например, у меня есть даже картина «Две версии истории», она сейчас в Ирландии, в музее Белфаста. Это, конечно же, не вполне «Двойная спираль истории», но принцип двойного спирального движения я заимствовал именно из концепции отца. Отец ценил эту картину. Он любил мои картины – впрочем, он сам и учил меня, как надо рисовать.

Для меня был крайне важен предметный мир моего отца – точнее сказать, отсутствие вещей. Отец был бесконечно равнодушен к быту. Из всех благ и соблазнов он ценил только книги и канцелярские принадлежности – бумагу, блокноты, карандаши (то есть орудия труда). Его спартанское отношение к предмету сделалось основой моей эстетики.

Я люблю только простые и необходимые предметы – чашку, ложку, стакан, книгу. В мире, где я поселил своих героев, нет избыточности, все скупо. Например, в ранних натюрмортах я писал очень ограниченный набор предметов – убогий такой обед: сосиска, стакан кофе. Я формулировал про себя это так: я пишу «анти-голландский» натюрморт. Голландский натюрморт, это, как известно, изобилие и достаток покойной частной жизни. А в нашей семье все было как-то наспех, по-походному: съел сосиску – и сел к столу, работать. И натюрморты тех лет в точности отражают быт моей семьи, или, точнее, ее безбытность. Полагаю, это была сознательная установка, так именно отцу и хотелось жить, хотя окружающие могли подумать, что быт или заработки не сложились изза рассеянности, брезгливости к советской карьере. На самом деле отец даже не был брезглив – он просто не замечал того, что было не главным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)