Так завершился этот памятный вечер.

Естественно, архитектор, задержавшийся в Москве по делам (а я думаю, что только с целью продолжить знакомство), настаивал на следующей встрече со счастливо обретенным другом — поэтом Борисом Пастернаком. То ли знакомые, то ли родственники архитектора, у которых он остановился в Москве, уступили его настояниям и собрали у себя застолье в прежнем составе. Родители мои тоже были приглашены.

И конечно, был Борис Леонидович.

Потрясенный внезапной вспышкой дружеских чувств в Пастернаке к незнакомому, случайному в этом кругу гостей человеку, я ревниво стал выспрашивать у мамы об ожидаемом продолжении этой внезапной душевной близости. Оказалось, что Борис Леонидович заметно помрачнел, когда его новый друг раскрыл ему навстречу объятия, сидя за столом, что-то невразумительно бурчал на его вопросы, а то и вообще пропускал обращенные к нему слова мимо ушей и где-то раздобытую архитектором книгу стихов, приготовленную Пастернаку для автографа, вообще, как выяснилось, забыл подписать. Ни о каких декламациях и пылающих рюмках не могло быть и речи.

Мама сказала, что под конец вечера архитектор жестоко напился с горя и был оставлен гостями в бесчувственном состоянии. Мама посмеивалась, а я понял, что должен во что бы то ни стало таить от Пастернака свое отношение к нему, если не хочу, как тот несчастный архитектор, навсегда лишиться пастернаковского внимания.

Я взрослел, и моя ребяческая любовь к Пастернаку претерпевала изменения. Любя своих родителей, я чувствовал их душевную близость с Пастернаком, был свидетелем их дружеских отношений, и это углубляло мою привязанность к Борису Леонидовичу.

Вместе с тем наше общение состояло из его случайных вопросов о моем житье-бытье и моих немногословных ответов. Когда он узнал, что я зачитываюсь «Дэвидом Копперфилдом», [3] Роман Ч. Диккенса.

он стал звать меня этим именем. Он был приветлив со мной — не более, и не давал мне повода как-то проявить мою особую признательность к нему.

Я не мог ему довериться в том, что далеко за полночь, когда он читает стихи за дружеским застольем, я, давно сказавший гостям «спокойной ночи», выстаиваю босиком за приоткрытой дверью в комнату и через тюлевую занавеску, натянутую на стеклянные дверные окошки, наблюдаю его и слушаю. Я уже могу повторить ему наизусть все те стихи, которые он читал у нас в доме, — у меня прекрасная память!

Мне казалось, что я достоин иметь с Пастернаком собственные дружеские отношения, а не жить отраженным светом родительской дружбы.

И вот наступили дни, когда меня не отправляли спать, я оставался с гостями, и если предполагалось, что Борис Леонидович будет читать стихи, то я слышал от родителей неправдоподобные слова: «Завтра можешь не ходить в школу».

Я помогал маме по хозяйству, прислуживал гостям за столом, а потом затаивался в большом кресле в углу комнаты и ждал.

Готовясь читать стихи, Борис Леонидович начинал отодвигать от себя столовый прибор, чашку, рюмку и на освободившееся на белой скатерти место выкладывал перед собой кисти рук.

Их невозможно забыть — руки Пастернака. Вся полнота его чувств, все состояния души оживали в их движениях, воплощались в них. Он никогда не жестикулировал в принятом понимании этого слова. Руки двигались по скатерти, пальцы сцеплялись, расходились, ладони взлетали и падали, как подстреленные птицы. Я не помню руку Пастернака, сжатую в кулак, — такого никогда не было. Помню подрагивание вытянутых пальцев, довершавших своей мукой то, что не удавалось высказать словами. Руки были выразительнее лица, выразительнее голоса, выразительнее стихов. Я почему-то убежден, что такое же ощущение оставляли руки Пушкина — впечатление абсолютного совершенства. Время от времени, когда забывалась какая-нибудь строка или слово, Пастернак, прикрыв глаза, выбрасывал руку в мою сторону. Из своего угла я вполголоса подсказывал ускользнувшее из его памяти.

Восхитительная иллюзия соавторства, живые уроки пастернаковской «школы».

Не на шутку встревоженный участью, постигшей злополучного архитектора, я, оберегая свою любовь к Пастернаку от самого Пастернака, довольно нелепо постарался выказать Пастернаку свое безразличие к его особе. И преуспел. Заметив, что чары его ослабели по какой-то непонятной ему причине, Борис Леонидович преподнес мне «Короля Лира» в своем переводе с такой надписью:

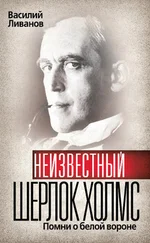

«Дорогому Васеньке Ливанову,

Читать дальше

![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/418637/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus-thumb.webp)

![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины XX века. Том 1]](/books/418887/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus-thumb.webp)