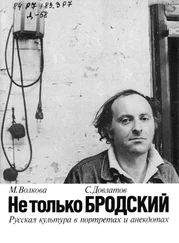

«Когда человек умирает, изменяются его портреты» — теперь это общеизвестная сентенция. Может быть, они не вовсе изменяются, а становятся правдивее, точнее.

Вглядываясь в духовный портрет Довлатова из нынешнего дня, я вижу прежде всего поразительную цельность его дарования, оно объединяло его вкусы и образ жизни, поставленные им перед собой литературные задачи и взгляд на общие ценности бытия. Короче говоря, главным в его жизни была эстетика. Стиль прозы и идеал жизни — именно идеал во всех проявлениях — должны были быть достойными, осмысленными, значительными, ни в коем случае не претенциозными.

Такой должна была быть фраза в рассказе, но и общий замысел всей творческой судьбы его был основан на том же фундаменте. Как он добивался этого? Исчерпывающе ответить невозможно. Это его тайна. Не буду на нее посягать, скажу лишь, что артистизм, конечно, одна из главных составляющих ее.

Что-то угадывается на примере тех записей, которые сперва он назвал «Соло на ундервуде», а в поздних изданиях использовал в названии еще и марку компьютера. Наивно полагать, что это традиционная писательская записная книжка. В подавляющем большинстве этим новеллам (пусть и стесненным до нескольких строчек) не предшествовало никакого реального прообраза, фразы или ситуации. Все вымышлено, но опирается на глубокую подпочву. Из жизни брался характер, или тон, или очерк какого-нибудь действия. Они обдумывались художественно — до корня, до первопричины. И уже оттуда дар и мастерство Довлатова выращивали нечто новое, не эмпирическое, а необходимое по творческому произволу — и именно поэтому художественно истинное.

Но когда сейчас читатель Довлатова полагает, что все описанное им — «правда», что герои этих записей пойманы, как бабочка на булавку, он по-своему прав. Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным образцом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный как «Евгений Рейн».

Я думаю, что тот же принцип — только разветвленный и детализированный — лежит и в основе иных (особенно зрелых) вещей Довлатова.

Почти все его вещи автобиографичны, иногда почти до буквальности. Ему не нужна была общеписательская «кухня» в смысле составления нового «обеда» из наблюдаемых обломков человеческого быта и бытия. Его собственная жизнь была абсолютно самодостаточна, и в каком-то смысле она ограничивала, оберегала его от мелкого растекания вовне. Из эмпирического он делал эстетическое на одной ограниченной арене — дело, в чем-то схожее с искусством тореро.

Итак, биография была внешней рамой, а замысел, ограничение, тема — внутренней. Такая конструкция очень характерна для его книг, — возьмите, например, «Чемодан», «Компромисс», «Заповедник». Из отдельных рассказов, как бы тематически втиснутых в этот двойной концентрический круг, складывается ощущение пространства, объемлющее нечто гораздо большее, чем заявлено первоначально. Все эти книги, по сути дела, — романы новой довлатовской марки, где сюжет не стелется по поверхности, а соединяет, как рисунок броунова движения, бесконечное множество микроэпизодов, иногда состоящих даже из одной фразы.

У Сергея Довлатова была мания. Он делал подарки. С любой оказией, с двумя-тремя пересадками настигал вас пакет, коробка, футляр.

Когда я узнал о его смерти, через день после умноженной идиотством расстояния тоски и боли, я стал разыскивать их и выложил на стол: стетсоновская шляпа, набор блокнотов, бумажники, швейцарский перочинный нож с тридцатью инструментами, замысловатые бритвенные приборы, какие-то уникальные саморежущие ножницы. Жемчужиной коллекции явился прибор для ночного чтения в постели — укрепляющийся на голове обруч с фонарем и регулятором силы света.

«Что отдал — твое», — кажется, за тысячелетия не было сказано ничего значительнее, мудрее.

Это можно сказать и о довлатовском творчестве. До последнего слова оно становится достоянием читателя. Сережино искусство тоже искусство подарка.

Сергей Довлатов скончался в Нью-Йорке в конце августа 1990 года. Прошло три года. Трудно сейчас назвать более любимое, более популярное имя в современной русской прозе. Я узнаю его книги в метро, вижу их на иных, совсем не богатых полках, где стоит только самое необходимое.

В нашей литературе со всеми ее эверестами есть отныне особое довлатовское место, теперь уже навсегда отвоеванное, добытое поистине высокой предельной ценой.

Читать дальше