Постепенно с такого рода идеями к нам стали обращаться не очень близкие знакомые, затем малознакомые люди, и наконец мы стали получать дружеские письма от тех, кого мы общими усилиями никак не могли вспомнить. В некоторых таких письмах говорилось, что мы должны как можно скорее послать приглашения этим людям, пока у них есть возможность купить билеты из СССР в Америку и обратно — на рубли, а то в скором времени билеты станут продаваться исключительно на валюту, и тогда наши расходы в связи с их приездом заметно увеличатся.

Однажды я получил письмо, которое начиналось словами: «Помнишь ли ты нашу дружбу, старик?!», и я добросовестно пытался вспомнить указанную в конце письма фамилию, и действительно, после долгих усилий вспомнил этого человека, с которым в день нашей первой и последней встречи на чьем-то дне рождения почти сразу же подрался из-за разногласий по поводу творчества Бродского. Этот человек тоже изъявлял готовность приехать в Америку, видимо, для того, чтобы возобновить нашу дискуссию, от продолжения которой я счел нужным малодушно уклониться.

Чуть ли не каждый день я получаю сейчас письма из Советского Союза, в том числе и деловые, связанные с нашими публикациями на родине, и в этих письмах давно уже нет никакого эзопова языка, в них много горечи и в то же время — надежды, как и должно быть в искренней дружеской переписке, и вообще, должен сказать, что зарождающаяся свобода слова полнее всего для меня выражается именно в этих письмах из дома, временами таких нелепых, но всегда таких дорогих.

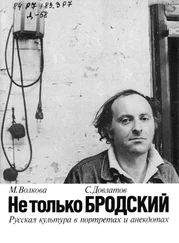

Переписка с Сергеем Довлатовым охватывает более чем двадцатилетний период нашей дружбы. Первые два года мы переписывались, живя в одном городе — Ленинграде. Потом начались «великие перемещения». В 1969 г. Довлатов уехал в Курган, а потом — в Таллинн. В 1975 г. наша семья эмигрировала в США и поселилась в Бостоне. Три года спустя эмигрировал Довлатов. Все эти годы, где бы мы ни находились, мы продолжали нашу дружбу и нашу переписку.

Последний раз я виделась с Сергеем Довлатовым 24 мая 1990 г., на пятидесятилетии Иосифа Бродского, а в июле, за месяц до Сережиной кончины, я получила от него последнее письмо.

Некоторые из писем Довлатова носят сугубо личный характер, и время для их публикации еще не пришло. Среди других — есть резкие и часто несправедливые высказывания об общих друзьях; не желая их обижать и огорчать, я сделала соответствующие купюры или оставила в именах и фамилиях одни инициалы. Последнее из публикуемых писем адресовано не мне, а моей матери Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Оно, несомненно, представляет интерес, отражая отношение Довлатова к эмигрантской литературной среде.

Людмила Штерн

1

31 мая <1968 г., Комарово>

Милая Люда, письмо получил. От него зловеще повеяло холодом и душевным покоем…….. Что касается автодеклараций по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: литература цели не имеет. Вернее, к ней применима любая цель, укладывающаяся в рамки человеческих надобностей (врач, учитель, конферансье, и т. д.) Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу. Уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне. Ты знаешь, что я не отличаюсь большим самомнением. А сейчас пишу тебе совершенно искренне: все, что говорят о моих рассказах, как бы они ни были несовершенны, для меня откровение. И я не уверен, что над ними довлеет моя личная воля… Разница же, соотношение между ценностью и истиной такое же, как между несдерживаемыми воплями на ложе любви и первым криком ребенка…

Твой Довлатов

2

<���Июнь 1968 г., Комарово>

Дорогая, Дом творчества набит веселым, мохнатым зверьем с человеческими глазами. Среди писателей — довольно много однофамильцев великих людей. В частности, Шевченко и Белинский. Мне нестерпимо захотелось взглянуть на писателя по фамилии Белинский, и я зашел к нему как бы за спичками. Белинский оказался довольно вялым евреем с бежевыми встревоженными ушами. Между Пановой и Даром происходят такие прелестные дискуссии:

Дар: — Все-таки Хемингуэй в романе «Прощай, оружие» очень далеко плюнул.

Панова (раздумчиво): — Однако «Войны и мира» он не переплюнул.

Читать дальше