Типично гетеротрофными являются экосистемы темных пещер. Поступление органического вещества в них связано либо с экскрементами летучих мышей, которые в ночное время вылетают из пещер на охоту, либо с органическим веществом, которое заносится в пещеру током вод из освещенных территорий (Бирштейн, 1985). В составе населения таких экосистем могут быть жуки, паукообразные, мокрицы и многоножки. Второй трофический уровень (хищников) в пещерных экосистемах, как правило, не выражен, но обильны бактерии-редуценты.

Существуют переходные от автотрофных к гетеротрофным типы экосистем, их пример – затененные лесные водоемы, где основным источником органического вещества является опад листьев деревьев, но имеется и некоторое количество организмов автотрофного планктона. Ю. Одум (1996) описывает автотрофно-гетеротрофную экосистему мангров в эстуариях, где главной пищевой цепью является детритная, которую открывают многочисленные детритофаги, питающиеся опадающими листьями. Кроме детритофагов в таких экосистемах есть еще не менее двух трофических уровней хищных рыб.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о бентических экосистемах глубоководий океана.

2. За счет каких источников вещества и энергии функционируют экосистемы темных пещер?

3. Приведите примеры естественных автотрофных и гетеротрофных экосистем.

11.5. Сельскохозяйственные экосистемы

Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы) занимают около 1/3 территории суши, при этом 10% – это пашня, а остальное – естественные кормовые угодья. Агроэкосистемы относятся к фотоавтотрофным – имеют ту же принципиальную схему функционирования с передачей энергии по цепи «продуценты – консументы – редуценты», что и естественные наземные экосистемы. Их отличие заключается в том, что состав, структура и функция управляются не естественными механизмами самоорганизации, а человеком. Как пишет Ю.Одум (1986), человек стоит на вершине экологической пирамиды и стремится спрямить пищевые цепи Так чтобы получать максимальное количество первичной (растениеводческой) и вторичной (животноводческой) продукции нужного качества (Одум, 1986).

Кроме того, агроэкосистемы значительно более открыты, чем естественные экосистемы: с растениеводческой и животноводческой продукцией из них происходит отток элементов питания. Некоторое количество элементов питания теряется и за счет вымывания в грунтовые и наземные воды, а также эрозии – смывания или сдувания с полей мелкозема, который является наиболее питательной частью почвы.

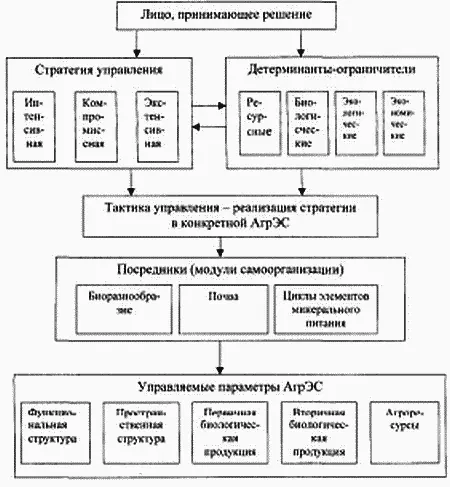

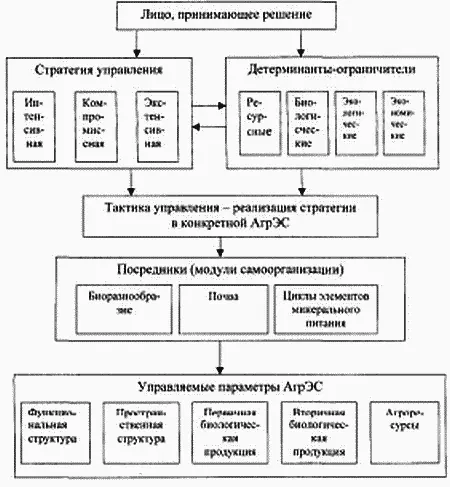

Рис. 22. Схема управления сельскохозяйственной экосистемой ( по Миркину, Хазиахметову, 2000).

Для того, чтобы управлять агроэкосистемой (рис. 22), человек затрачивает антропогенную энергию – на обработку почвы и полив, на производство и внесение удобрений и химических средств защиты растений, на обогрев животноводческих помещений в зимнее время и т.д. Количество затрачиваемой антропогенной энергии зависит от избранной стратегии управления. Сельское хозяйство может быть интенсивным (высокие вложения энергии), экстенсивным (низкие вложения энергии) или компромиссным (умеренные вложения энергии). Компромиссная стратегия наиболее целесообразна, так как позволяет сочетать достаточно высокий выход сельскохозяйственной продукции с сохранением условий среды и экономией энергии.

Однако даже при интенсивной стратегии управления доля антропогенной энергии в энергетическом бюджете экосистемы составляет не более 1%. Основным источником энергии для «работы» агроэкосистемы является Солнце.

Человек управляет практически всеми параметрами агроэкосистемы:

– составом продуцентов (заменяет естественные растительные сообщества на искусственные посевы сельскохозяйственных растений и посадки плодовых деревьев);

– составом консументов (заменяет естественных фитофагов на домашний скот);

– соотношением потоков энергии по главным пищевым цепям «растение – человек» и «растение – скот – человек» (специализирует хозяйство на производстве растениеводческой или животноводческой продукции или на равное соотношение того и другого);

– непроизводительным оттоком вещества и энергии по дополнительным пищевым цепям: «почва – сорные растения», «культурные растения – насекомые-фитофаги», «хозяин (культурные растения, домашние животные) – паразит», т.е. контролирует плотность деструктивной биоты (Swift, Anderson, 1993) – популяций сорных растений, насекомых фитофагов, паразитов;

Читать дальше