Интересен анализ состояния человека в условиях дефицита кислорода высокогорий. Обычный «равнинный» человек на высоте 3000 м уже испытывает ухудшение самочувствия, а на высоте 6000м теряет сознание. Тем не менее, в Гималаях и Андах на высоте 5000м есть постоянные поселения людей, полностью адаптированных к условиям пониженного содержания кислорода в воздухе. У них повышен объем крови, увеличено количество эритроцитов и гемоглобина.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о главных адаптациях животных организмов к низкому содержанию кислорода.

2. Как переживают дефицит кислорода ныряющие животные?

3. Приведите примеры видов рыб с разной устойчивостью к дефициту кислорода.

4. Какие адаптации к дефициту кислорода формируются у людей, постоянно живущих в высокогорьях?

Жизненная форма – это внешний облик организма, комплекс морфологических, анатомических, физиологических и поведенческих признаков, в котором отражается его приспособленность к условиям внешней среды. Приоритет в изучении жизненных форм принадлежит ботаникам, уже в III веке до н.э. Теофраст разделял растения на деревья, кустарники и травы.

В сходных условиях среды организмы даже из систематически далеких групп могут иметь одинаковую жизненную форму. Так например одну жизненную форму имеют животные, обитающие в водной среде – млекопитающие, рыбы, птицы (дельфин, акула, пингвин), ее же имело вымершее пресмыкающееся ихтиозавр; другую жизненную форму имеют обитатели воздушной среды – птицы, летучие мыши, насекомые и летающие рыбы, третью – почвенной – различные землерои. На характере жизненных форм животных в первую очередь сказывается их перемещение в средах. Среди млекопитающих А.Н.Формозов выделил надземные, подземные (землерои), древесные, воздушные и водные формы, отметив, что между этими формами есть переходы.

Жизненная форма прыгающих животных (кузнечики, тушканчики, кенгуру) отличается компактным телом с удлиненными задними и укороченными передними конечностями. Многие из них имеют длинный хвост, который играет роль балансира, помогающего резко изменять направление движения.

Сходные жизненные формы животных встречаются в сходных условиях жизни на разных континентах. Замечательный пример параллельной эволюции – сумчатые и плацентарные животные разных видов: плацентарному волку соответствует сумчатый волк, летяге – сумчатая летяга, муравьеду – сумчатый муравьед, обыкновенному кроту – сумчатый крот.

Такие же закономерности конвергенции внешнего облика под влиянием условий среды еще более четко проявляются у растений. Растения-подушки (у них укороченные стебли, а листья и цветки так сближены, что образуют плотно сомкнутый «панцирь») в холодных высокогорьях Памира, Тянь-Шаня, Алтая представляют разные семейства – розоцветные, бобовые, зонтичные и др. Сходную жизненную форму имеют кактусы в Америке и молочаи в Африке. Видами многих семейств представлены жизненные формы вечнозеленых деревьев влажных тропических лесов, летнезеленых деревьев умеренной полосы и зимнезеленых (сбрасывающие листву на лето) деревьев сухих тропических лесов и саванн.

Хрестоматийным примером конвергенции далеких таксонов в одну жизненную форму являются так называемые розетные деревья. К их числу относятся пальмы, саговники, древовидные папоротники, лилейные (юкки, агавы), сложноцветные (крестовники), бурачниковые (некоторые виды синяка) и др. Морфологическая конвергенция далеких таксонов может быть полной. Даже великий Карл Линней пал ее жертвой и отнес голосеменное растение саговник к однодольным цветковым растениям – пальмам.

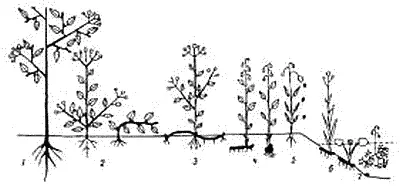

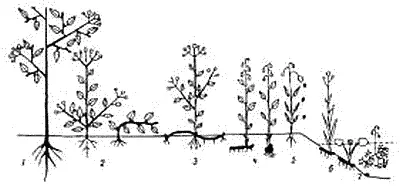

Наибольшей популярностью у ботаников и экологов пользуется система жизненных форм растений, которую в начале ХХ в. предложил датский эколог К. Раункиер. Она основана на учете положения почек возобновления относительно поверхности почвы и способа их защиты. В этой классификации растения разделяются на следующие типы жизненных форм (рис. 10):

Рис. 10. Жизненные формы растений по Раункиеру. 1 – фанерофит; 2 – хамефиты; 3 – гемикриптофит; 4 – геофиты; 5 – терофит; 6, 7 – гидрофиты (черным выделены зимующие части).

– фанерофиты (почки возобновления находятся выше 20–30 см над поверхностью почвы; подразделяются на деревья, кустарники, лианы и эпифиты);

Читать дальше