Течение. Этот прямодействующий физический фактор играет большую роль при определении видового состава растений и животных, в первую очередь в речных экосистемах. В быстротекущих реках состав биоты представлен организмами, участвующими в обрастании камней (т.е. перифитона), прежде всего нитчатыми водорослями, а также разнообразными беспозвоночными, обитающими под камнями. В медленно текущих реках формируются богатые видами высокопродуктивные экосистемы с участием разнообразных растений-макрофитов. Экосистемы прибрежий таких рек по составу биоты напоминают озера, в которых вообще отсутствует течение.

Течение влияет на состав водных экосистем также как косвенный фактор через концентрацию в воде кислорода, являющегося важным ресурсом. Чем быстрее течение воды, тем содержание в ней кислорода выше.

Не меньшую роль, чем в пресноводных экосистемах, течение играет в жизни морских экосистем. Морские течения переносят теплые и холодные массы воды и тем самым посредством температуры влияют на условия жизни в море. Теплую воду несут Гольфстрим и Северо-Атлантическое течение, холодную – Калифорнийское течение (по этой причине на побережье Калифорнии обычны туманы). Кроме поверхностных ветровых течений, существуют и глубоководные перемещения водных масс. По этой причине в морских экосистемах, как правило, не бывает недостатка кислорода, что достаточно обычно для озерных экосистем.

В жизни водных экосистем большую роль играет также вертикальное перемещение водных масс. В пресноводных водоемах перемешивание выравнивает градиент температуры от поверхности до глубоководий и повышает содержание кислорода во всей водной толще. Особую же роль явление перемешивания вод играет в океанах, где происходит подъем больших масс холодной и обогащенной элементами питания воды к поверхности, что называется апвеллингом.

Морские течения, кроме того, являются «машинами климата», т.е. косвенным фактором, который через изменение температуры и влажности влияет на наземные экосистемы.

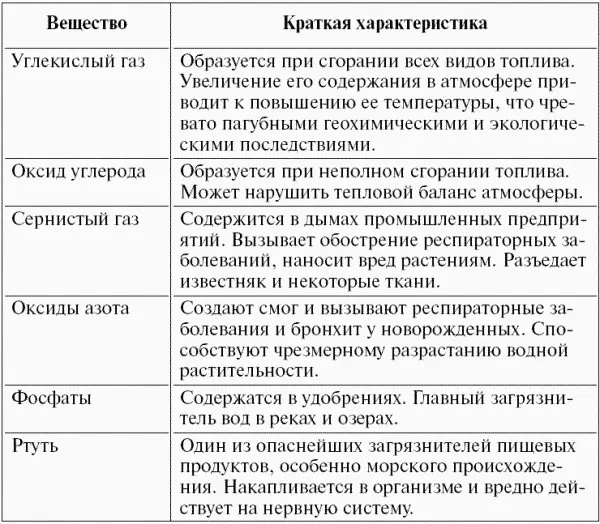

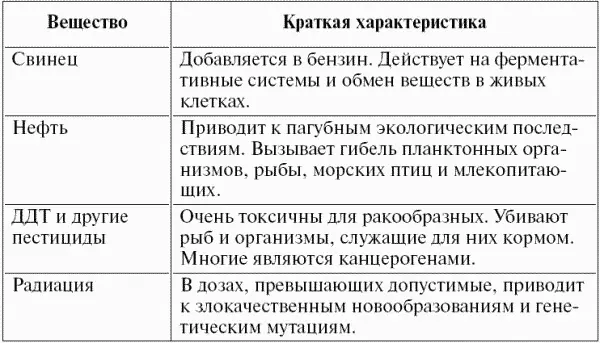

Загрязняющие вещества. Повышение концентрации загрязняющих веществ в воде, атмосфере и почве во многом связано с хозяйственной деятельностью человека, и потому характер загрязнения зависит от типа производства (хотя возможно загрязнение атмосферы сернистым газом и по естественным причинам, например при извержении вулканов). Основными источниками веществ, загрязняющих атмосферу, являются предприятия топливно-энергетического комплекса и транспорт, а загрязняющих воду – предприятия химической промышленности (табл. 3). Загрязняющие атмосферу оксиды серы и азота с кислотными дождями попадают в водные и наземные экосистемы. Предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности сбрасывают в водоемы соединения меди, свинца, цинка и других тяжелых металлов. Загрязнение почв тяжелыми металлами (в первую очередь свинцом) происходит при использовании транспортом этилированного бензина.

Таблица 3 Десять основных веществ, загрязняющих биосферу

Большую опасность для водных экосистем представляет поступление в них биогенов – фосфатов, соединений азота и др., которые вызывают эвтрофикацию экосистем (см. 12.7). Если в экосистему попадают высокотоксичные элементы, такие как ртуть, то происходит подрыв ее биологической продуктивности и гибель большей части организмов.

Устойчивость организмов разных видов к действию загрязняющих веществ различна, что позволяет по составу биоты оценивать уровень загрязнения экосистемы (использовать методы биологической индикации). В популяциях многих видов могут быть устойчивые к загрязняющим веществам экотипы, которые активизируются при их появлении (см. 4.2).

Контрольные вопросы

1. Какие факторы влияют на температуру в наземных и водных экосистемах?

2. Расскажите о понятии «градусо-дни».

3. Какую роль играет показатель «сумма положительных температур» для экологически ориентированного сельского хозяйства?

4. От каких факторов зависят температурные пределы выносливости организмов?

5. Приведите примеры косвенного влияния температуры на организмы.

6. В каких условиях влажность воздуха может стать ресурсом?

Читать дальше