И она так и делала: все больше, все больше, больше.

И ее третий муж, собрав чемодан, выпив без закуски бутылку дорогого французского коньяка, один, на кухне, под иконой Божьей Матери Хахульской, и капнув на сжатый кулак одинокой слезой, ушел от нее.

Ее третий муж ушел к другой женщине, к хорошей и простой; некрасивой, доброй и беззащитной. Новая жена Викентия Петровича не писала книжек. Она фаршировала ему щуку и, вынув желто-зеленую, хризолитовую икру из щуки, солила ее в литровой банке.

А влюбленный мэтр сначала дарил Елене и Прасковье золотые цепочки и часики, совсем как Викентий когда-то, и кулончики и колечки дарил, и туры в Венецию дарил, и норковые шубки дарил, и себя, осетрину не первой свежести, уже на корвалоле и валидоле, крадеными ночами дарил, а потом перестал дарить.

Состарился.

* * *

И выросла дочка Прасковья; и выучила ее Елена сначала в Нижегородском университете, а потом в Сорбонну, в Париж, снарядила. Деньги на дорогую заграничную учебу дочки у нее были уже отложены; щедро платило ей столичное издательство, не скупилось. «Не теряйся, девочка, — сказала дочери Елена на прощанье, расцеловав ее и перекрестив легко, порхающей рукой-бабочкой, с сухими сильными пальцами в крупных ярких перстнях, — жизнь одна, и в жизни надо уметь ловко брать все самое роскошное с чужого стола. Для этого у тебя, запомни, родная моя, есть юный передок и прелестное личико».

И мать подмигнула дочери, как раньше подмигивала отраженной в старом зеркале самой себе.

Дочь пребывала в сказочном, призрачном дальнем Париже, а Елена жила одна в своей красивой, богатой, обставленной по последнему слову дизайна нижегородской квартире.

В ее обширных и гулких, как концертные залы, комнатах отчего-то было слишком много роскошных, до потолка, зеркал, и в тяжелых лепных оправах, и в усыпанных самоцветами, вымазанных дешевой позолотой, как пасхальные яйца, деревянных багетах, — видать, любила Елена на себя любоваться, а может, на досыта накормленном дорогими кремами и мазями, холеном лице первые страшные письмена, пророчества о Неотвратимом искала, — но она все не выбрасывала на помойку старенькое трюмо.

Трюмо еще помнило ее жемчужную низку, потерянную в бурях жизни.

Трюмо помнило ее юную гадальную, в Крещенье зажженную свечу, когда она, сидя у зеркала с подвыпившими, захмелевшими от дешевого портвейна подружками, вдруг страшно завизжала: «Вижу!.. Вижу!..» — а что видела, никому не сказала.

Трюмо еще помнило маму. Старуха мать еще жива была там, на Амуре; еще теплила в себе жалкую жизнь, как выгоревшую до комля фитиля, нежную, коричневую церковную свечу. Елена редко ей писала. А потом и писать перестала.

Она стала совсем железной. Железной.

Она глядела на огромный книжный шкаф, под завязку забитый книгами, что она настрочила за всю жизнь, и десятки корешков пестрели ее, только ее, одним ее именем, — и сначала гордая радость распирала ее изнутри: о, это все моих рук дело! — а потом суеверный страх внезапно охватывал медвежьими лапами: Боже мой, девяносто девять книжек, черт, черт, девяносто девять, — да зачем так много-то, да куда это я мчусь, к чему, я сама не остановлюсь, не остановлю эту гонку, не…

«И никто не остановит», — договаривал в ней ледяной голос.

Елена очень любила себя и любила деньги. Она любила хорошо жить.

Она пыталась верить в то, что она счастлива и знаменита.

Она жила одна, и она вставала в пять утра, и заваривала себе любимый кофе, и садилась к столу, и писала полдня, до изнеможения; а потом занималась собой, только собой, ходила на шейпинг, ходила в бассейн, ходила на фитнес, ходила на ипподром и скакала на лошади, делала подтяжки лица, вживляла себе в щеки, от морщин, золотые нити, — время катило мимо в железной колеснице, а она хотела навсегда остаться молодой и прекрасной!

К своему шестьдесят второму дню рожденья она закончила свою сотую книжку.

* * *

Еленина дочка Прасковья уже давно жила в Париже. Еще в Сорбонне Прасковья превосходно, удачно вырулила замуж за преуспевающего французика, парижанина, с четырехкомнатной уютнейшей квартиркой аж на самих Елисейских Полях. Прасковья не терялась: она родила чернявому, крючконосому, как попугай, муженьку сначала девочку Софи, потом девочку Мари-Жанн, — и была уже беременна третьим ребенком, когда мать позвонила ей из Нижнего: «Привет, старушка! Завтра вылетаю. Закончила сотый романчик… и хочу развеяться!» Может, мама, махнем в Камарг, предложила Прасковья, дымя мятной дамской сигареткой, тетешкая на руке малютку Софи, верхом покатаемся, там же такие роскошные лошадки!.. И услышала: «Ну его в задницу, этот Камарг! Жарища там. Я соскучилась по Парижу. Я — в Париж хочу!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

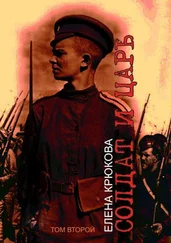

Купить книгу