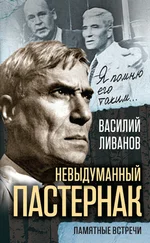

«В творческие пары и туманы дома Ливановых, Жене и Боре, таким близким!» — подпишет поэт одну из подаренных им фотографий.

6 января — именины моей мамы Евгении, Жени. Этот день всегда отмечался в нашем доме: за нарядным праздничным столом сходились близкие, друзья.

Однажды Борис Леонидович принес и прочитал написанные им к этому дню стихи:

Евгении Казимировне Ливановой, имениннице

Еще я не знаю,

Что я сочиню.

Прости мне, родная,

Мою болтовню.

Будь счастлива, Женечка!

Когда твой Борис

Под мухой маленечко,

Прости, не сердись.

Ведь ты — самый крепкий

Его перепой.

Он стал бы, как щепка,

Но полон тобой.

Кто без недостатка,

Безгрешен и чист?

Борис твой — загадка,

Мятежник, артист.

И после банкета

И тяжкого сна

Ты — небо рассвета,

Покой, тишина.

Как самый завзятый

Простой семьянин

Я чествую дату

Твоих именин.

Она мне внушила

«Звезду Рождества»

И всех нас скрепила

Печатью родства.

Б. Пастернак. 6 января 1951 г.

Да вот же он! Туда, туда взгляните:

Отец мой, совершенно как живой!

В. Шекспир. Гамлет Перевод Б. Пастернака

Летом 1952 года Московский Художественный театр гастролирует в Ленинграде. Ольга Фрейденберг [8] Ольга Михайловна Фрейденберг — двоюродная сестра Б. Пастернака, профессор древних языков.

делится с Пастернаком своими впечатлениями от мхатовских спектаклей. Пастернак ей отвечает письмом от 16 июня:

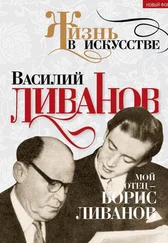

«Как молодо и с какой отчетливостью ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии! если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, его разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами…»

Весной 1954 года Пастернак, интересуясь постановкой «Гамлета» в своем переводе в Александринке, напоминает в письме к О. Фрейденберг: «В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад» (12.4.54).

В 1939 году В. И. Немирович-Данченко задумал и стал готовить во МХАТе постановку «Гамлета».

С какой ответственностью и тщательностью режиссерская группа (Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский) относилась к будущей постановке, говорит хотя бы то, что при распределении ролей для исполнения Офелии и Лаэрта труппу Художественного театра пополнили талантливые молодые актеры из других театров: Ирина Гошева из Ленинградского театра комедии от Николая Акимова и Владимир Белокуров из Московского театра имени В. Маяковского от Николая Охлопкова. Кстати, пригласить Белокурова посоветовал мой отец, которому предназначалась роль Гамлета.

Возникли проблемы с переводом. Выбранный поначалу перевод А. Радловой позже стал не устраивать Немировича-Данченко. Интересный при чтении текст перевода проигрывал в сценическом звучании: становился легковесным. Попытка соединения двух переводов — академически громоздкого Лозинского и нового, Радловой, — не дала желаемого результата. Немирович-Данченко стремился к современному, разговорно-острому и поэтическому звучанию текста, но не за счет упрощения философской значимости.

И тут появился перевод Бориса Пастернака. Это было именно то, к чему стремился театр. Ливанов немедленно представил режиссерам перевод и переводчика.

Театр принял пастернаковскую работу почти безоговорочно. Немирович-Данченко написал А. Радловой в ноябре 1939 года:

«Перевод этот (Пастернака. — В. Л.) исключительный по поэтическим качествам, это, несомненно, событие в литературе. И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода “Гамлета”… Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его».

Доверяя художественному вкусу Бориса Ливанова, его актерскому «чутью» и видя в нем творческого единомышленника, увлеченного замыслом постановки, Немирович-Данченко предложил актеру, исполнителю заглавной роли, вместе с поэтом проверить сценическое звучание перевода, добиваясь полной органичности произносимого текста. Но никакого совместного творчества не произошло бы, если бы поэт Борис Пастернак сам не относился к актеру Борису Ливанову с высокой степенью доверия и восторженного приятия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу