Позднее в газете встретились отрывки из речи главного человека на этом собрании, его основные, так сказать, мысли. «…Создавать возвышенные образы наших современников, пламенных патриотов… отражать вдохновенный труд советских людей… воплощать в жизнь мудрые решения партии…» По-английски эти неизменные, пятидесятилетней давности, заклинания звучали совершенно несусветно.

Больше всего я был, однако, обескуражен явным недостатком знакомых лиц. Все-таки я был в составе этого союза в течение восемнадцати лет, покинул его всего лишь пять лет назад, достаточно хорошо еще помню обитателей президиумов; куда они все подевались? Может быть, в ходе текущего развития Михалков стал похож на Кузнецова, а тот, в свою очередь, на Стаднюка [250], а все вместе – на писателя Шундика? [251]

В глубины зала заглянуть в течение полуминутного телевизионного сюжета трудно, а ведь там, в этих темноватых глубинах, могли сидеть и те еще оставшиеся немногие «с лица необщим выраженьем». Быть там, в этой однородной, почти неразличимой массе. Трепетать дланями вместе со всеми? Б-р-р, страшно об этом даже и подумать, а ведь были времена…

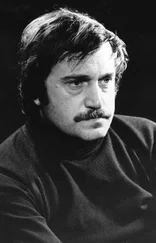

Были времена, когда я страстно жаждал вступления в этот Союз, когда едва ли не с благоговением принимал из рук председателя Приемной комиссии Сергея Антонова стильную членскую книжечку. Даже не верилось: вот я, вчерашний молодой врачишка, стал настоящим профессиональным писателем, членом Союза. Начинались 60-е годы.

В те времена, хотя фразеология официальных заклинаний была все той же, все-таки трудно было не различить в президиуме отдельные индивидуальности, хотя сногсшибательного нашего председателя Константина Федина [252], известного под кличкой «чучело орла», или луноликого Александра Твардовского, или массивного, бывшего Серапионова брата Николая Тихонова, или Константина Симонова с его под-хемингуэевским шиком, или хрупкого лесовичка Константина Паустовского, или косолапого, полного иронии Павла Нилина, или даже полумифического парижанина Илью Эренбурга, или даже (в этом случае слово «даже» идет с обратным эренбурговскому смыслом) драматурга Георгия Мдивани, с именем которого связан один из шедевров внутрисоюзного фольклора: «Искусству нужен так Мдивани, как заду ржавый гвоздь в диване», – словом, индивидуальностями Союз был в те годы довольно богат, несмотря на то что все эти индивидуальности проходили по разряду «подручных партии».

Однако в начале шестидесятых Союз начал меняться, в него вливалось наше поколение. Старая сталинская гвардия, несмотря на присутствие в ее составе людей талантливых и профессионально искусных (не откажешь ведь в профессионализме даже и Федину, автору романа «Города и годы»), уже сказала свое слово. После первого в истории литературы соцреализма бунта, связанного с выпуском альманаха «Литературная Москва» (бунт был поднят именно «сталинской гвардией», а не какими-то диссидентами), писатели старшего поколения дружно предали Пастернака, почили на лаврах взаимопривязанности, взаимопозора. Желанной тишины, однако, партия не добилась. Выразительно молчал Эренбург (не прошло и трех лет, как стали выходить его знаменитые мемуары), Твардовский уже начинал перетряхивать старье «Нового мира», дерзили время от времени «окопники» в лице Бондарева и Бакланова, а самое главное – ежедневно (не в переносном, а в буквальном смысле) появлялись новые писатели из числа людей, не достигших и тридцатилетнего рубежа, то есть по-настоящему молодые писатели.

Такого бурного омоложения своего состава Союз писателей не знал ни до ни после. Мощно вломился через резные дубовые двери похищенного у графа Олсуфьева особняка на Поварской (ныне Воровского [253]) отряд бунтарей-поэтов во главе с Евтушенко и Рождественским (подумать только, даже ведь и Роберт, нынешний трижды секретарь-лауреат, в то время считался бунтарем), за ними ввалились Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава (и это несмотря на фельетоны в газетах и обвинения в мелкобуржуазном хулиганстве). Потом Коржавин [254], Юнна Мориц, Куняев, Панкратов, Хабаров, Кашежева, Луговой и прочие, и прочие, включая и шваль вроде Фирсова и Чуева.

Вот имена молодых писателей, принятых в Союз в самом начале шестидесятых годов. Анатолий Гладилин (эмигрировал в 1976 г.), Анатолий Кузнецов (не вернулся из загранкомандировки, умер в Лондоне в 1979 г.), Владимир Максимов (выехал из СССР в 1974 г. и был лишен советского гражданства), Владимир Войнович (выехал из СССР в 1984 г., лишен гражданства), Георгий Владимов (выехал в 1983 г., лишен гражданства)… Из не попавших в канитель прямой конфронтации с соцреализмом основных имен того времени, так называемого «четвертого поколения» (по терминологии, пущенной в ход тогдашним либеральным критиком, ныне самым щетинистым трезором соцреализма Феликсом Кузнецовым), можно назвать, пожалуй, только моряка Виктора Конецкого да незабвенного нашего Юрия Казакова.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу