– Ну по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются – меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся:

– Как-то… неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой… Чего вы?

– Да вот влетело в башку!..

– Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе…

– Да это-то я понимаю.

– Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома… Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил – до второго тома…

– В тройке оставил-то, вот что меня… это… и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а… Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда… Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

– Да подумали уже… чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет – за Гоголя. Он-то так не думал.

– Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

– Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. – Николай Степаныч улыбнулся. – Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет… Вы сынишке-то сказали об этом?

– Нет. Ну, зачем я буду?..

– Не надо. А то… Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

– Чего потеряли-то? – спросил Роман.

– Да потерял одну штукенцию… штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять… Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот – потерял, забросил куда-то.

– Закаты теперь дивные, – сказал Роман. – А для чего штатив-то?

– А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

– А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

– Да. – Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. – Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну, а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

– А ведь сами небось учили?

– Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже… А через тридцать лет только дошло. – Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он – не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь – Чичикова везут или не Чичикова?» И опять – как проклятие навалилось – подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

– Тьфу! – Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. – Вот наказание-то! Это ж надо так… забуксовать. Вот же зараза-то еще – прилипла. Надо же!..

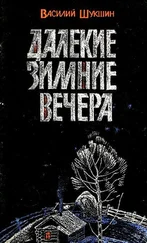

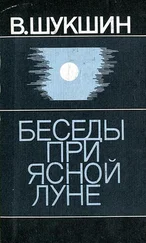

В архиве В. М. Шукшина имеется 125 опубликованных рассказов.

Настоящее издание является наиболее полным. По нему читатель может составить представление как о целостном облике Шукшина-новеллиста (общепризнано, что именно рассказы обеспечили их автору видное место и русской прозе XX века), так и о движении его мастерства и миропонимания.

Бее известные читателям рассказы В. М. Шукшина написаны в последние полтора десятилетия его жизни: с 1958 по 1974 год. Это не значит, что он не писал рассказы раньше. Но более ранние не стали фактом литературы. Среди шукшинских бумаг имеется так называемый «чемодан отказов»: с середины 50-х годов, будучи студентом ВГИКа, Шукшин по совету своего учителя М. И. Ромма рассылал рассказы «веером» по всем московским редакциям, ответы оп складывал в чемоданчик, что в условиях общежительского быта и беспрестанных переездов было достаточно рациональным решением. Сохранившиеся таким образом отказы (а подписаны они весьма авторитетными для того времени литературными именами), несомненно, еще сослужат службу будущим биографам В. М. Шукшина.

Перелом наступил летом 1958 года: в журнале «Смена» № 15 появился рассказ Шукшина «Двое на телеге». С тех пор имя Шукшина-рассказчика не сходит со страниц печатных изданий.

Данный том представляет читателю рассказы, написанные В. Шукшиным в 1960–1971 годы.

В комментариях, помимо времени и места написания рассказов, показаны прижизненные публикации: периодика и книги В. М. Шукшина: «Сельские жители» [2](1963), «Там, вдали…» (1968), «Земляки» (1970), «Характеры» (1973) и «Беседы при ясной луне» (1974), а также вышедшие сразу после смерти автора «Брат мой» (1975) и «Избранные произведения» в двух томах (1975), которые В. М. Шукшин успел в основном составить сам. Дальнейшие переиздания, накопившиеся за десятилетие после смерти В. М. Шукшина и свидетельствующие уже не о его авторской воле, а об интересе издателей к тому или иному рассказу, учтены по данным на середину 1984 года.

Читать дальше

![Василий Шукшин - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/426281/vasilij-shukshin-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)