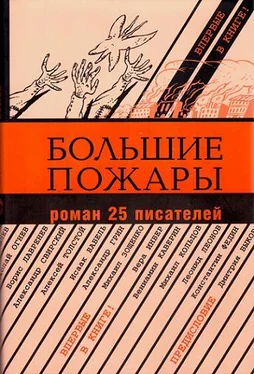

Особенно печально, конечно, читать именно писателей. Им труднее всего было заставить себя ликовать. Но они ликуют тем натужным и унылым ликованием, каким и мы встречали открытие очередной биржи.

И вот среди этого бодрого тона начинают появляться развороты с главами нового романа. Когда-то мой любимый писатель Житинский мечтал перенести свой роман на французский, английский, японский, немецкий, ретороманский (есть такой швейцарский диалект немецкого), а потом обратно на русский, чтобы текст приобрел французскую легкость, английскую четкость, немецкую строгость, швейцарскую сырность… Проходя через разные писательские головы и руки, гриновский сюжет приобретает совершенно новые обертоны. Главы, написанные Фединым, Толстым, Зощенко, Бабелем, не переиздавались и до последнего времени (пока в издательстве «Время» не вышли самые полные Бабель и Зощенко) в собрания сочинений не входили. Между тем документ уникальный и, как всякая хорошая писательская шутка, приоткрывающий авторов с неожиданной стороны: не мной замечено, что больше всего саморазоблачаешься, когда пишешь на заказ. Но в общих чертах происходило вот что: Лев Никулин, впоследствии историк, тогда бытописатель, подхватил гриновскую эстафету весьма достойно. Он ввел женщину — красивую, романтическую и вдобавок иностранку; это она поселилась в богатом доме, который «не для себя» строил концессионер Струк. Архивариус Варвий Мигунов, который отдал журналисту Берлоге таинственную папку с делом о точно таких же поджогах в 1905 году, после пожара в судебном архиве сошел с ума. Он сидит на полу в психлечебнице и вырезает из бумаги (с которой провозился всю жизнь) огромных бабочек. Это Никулин придумал хорошо, страшно. Дальше сюжет попал к Свирскому, автору нравоучительных, очень революционных повестей из еврейской жизни; в речи героев появляются характерные местечковые интонации: «Уж так, гражданка, всегда случается, что до пожара не бывает пожара». Свирский же ввел в роман непременного героя прозы тех лет — бандита; тут же и так называемая шалава, она же маруха, то есть простая, честная, в общем-то, девушка, пошедшая не по тому пути. Зовут ее Ленка-Вздох («стриженая девица с папиросой в ярко накрашенных губах»). Интересно, что если Никулин попытался придать действию мистико-эротический колорит (сказалось богемное прошлое), то Свирский честно строит детективную интригу в духе социального реализма. Четвертым подключился ныне совершенно забытый Сергей Буданцев, беллетрист, сатирик и большой путаник. Он принес с собою колоритного, жирно написанного сумасшедшего нэпмана, одержимого навязчивыми идеями; в этой главе, однако, действие капитально пробуксовывает, все время отдаляясь от строгого, изящного замысла. Пятым за дело взялся молодой, но уже знаменитый Леонов, как раз готовивший к изданию первую редакцию «Вора»: он тогда, что называется, «ходил под Достоевским», сильно интересовался душевными патологиями и подпольными типами, а потому перенес действие в сумасшедший дом, где отыскал множество привлекательных для себя персонажей. Чего стоит один «служитель, сплошь заросший волосом от постоянного соприкосновения с сумасшедшими». В шестом номере (на обложке красуется плакат: «Не целуйтесь! Через поцелуи при встрече больше всего распространяется повальная болезнь этого года — грипп!») подключился Юрий Либединский: он был более газетчик, нежели собственно писатель, и сосредоточился на быте провинциальной газеты. Глава его написана в добротном советском духе, а потому вышла длиннее и скучнее прочих. Правда, присутствуют в ней элементы постмодернизма, которого тогда никто еще не нюхал: ссылки на толстовскую «Аэлиту», на кольцовские фельетоны… Либединский ввел в роман главных положительных героев — естественно, пролетариев: они-то и призваны разоблачить поджигателей. Молодые рабочие под руководством старого, еще более положительного и, естественно, морщинистого, начинают собственное расследование. Хороша, однако, реплика одного из них, заблуждающегося (по оценке опытного рабочего Клима, «золото с дерьмом»): «Скучно очень, дядя Клим! Сегодня культ, завтра физ, потом полит, потом просвет, очень скучно живем, Климентий Федорович!» Поистине, товарищ, золотые ваши слова.

Седьмую главу поручили пролетарскому писателю Никифорову, от которого тоже мало что сегодня осталось. «Я по большому делу», — сообщает Ленке-Вздох малосознательный рабочий Варнавин, ища через нее встречи с известным вором Петькой-Козырем. Да уж ясно, что не по малому! Он вместе с Козырем тоже задумал найти поджигателей, но в результате сам же за поджигателя и был принят. Глава Никифорова написана невыносимым раннесоветским языком, в котором намешано всего помаленьку: плавают какие-то огрызки бессистемно прочитанной в детстве бульварной литературы, бушует молодой экспрессионизм, речь персонажей стилизована до полной лубочности и состоит из каких-то беспрерывных эханий и гмыханий… Дальше подключился книжник Лидин; вообще можно проследить интересную закономерность — когда за дело берется интеллигентный писатель, не хватающий с неба звезд, но культурный, с хорошим дореволюционным прошлым, он честно пытается свести все нити, выстроить правильную интригу и перепасовать сюжет следующему со всей возможной деликатностью. Следующим же, увы, оказывается кто-нибудь идейный или от сохи, кого сюжет, жизнеподобие и прочие формальности не интересуют совершенно: ему типажи подавай, актуальность, языковые выкрутасы! Лидин честно ввел в роман главного сыщика, который чисто выбрит, курит хороший табак, разговаривает немногословно, приезжает в Златогорск из Москвы и представляется инженером Куковеровым. Он-то (вместе с Лидиным) и вспомнил про репортера Берлогу, томящегося в дурдоме, и попытался вдохнуть новую жизнь в рассыпающуюся интригу. Но дальше «Большие пожары» попали к Бабелю.

Читать дальше

![Александр Белогоров - Большая книга ужасов. 18 - Черный фотограф. Бунт марионеток [повести]](/books/80423/aleksandr-belogorov-bolshaya-kniga-uzhasov-18-cher-thumb.webp)