— Ну, дальше...

— Есть один только способ спасти и Саню и его театр... Вы должны согласиться стать председателем художественного совета, худруком нового коллектива...

— То есть?

— То есть ваш авторитет не позволит зарубить все дело на корню.

— А Писарев?

— Будет ставить свои спектакли! Не станете же вы отбирать у него эти двести рублей...

— Погодите, погодите, но ведь на афише будет стоять мое имя, а не его... А он придумал и затеял все это предприятие... Да нет, погодите, так нельзя, Вася... Надо позвонить Писареву и спросить его, что он думает об этом.

Грущин знал, что мастер скажет именно так; он ждал этого вопроса, точнее говоря, вел к нему, ибо ответ его был готов и слажен, выверен до самой последней мелочи.

— Вы тогда заодно позвоните моему шефу Кириллу Владимировичу и расскажите ему, как я занимаюсь разглашением служебных тайн...

Самсоньев аж крякнул, дожевал свой хрустящий хлебец и сказал:

— Если вы думаете, что мое согласие спасет писаревский театр, то придумайте, как отбить для него имя в афише...

— Сначала надо открыть театр... Повторяю, может быть, до Кирилла Владимировича еще и не дошло, давай-то Господь...

— Хорошо, держите меня в курсе дела...

— Надо, чтобы вы побыли дома хотя бы до часу.

— Не могу. У меня репетиция со студийцами в двенадцать.

— Я должен быть у шефа в двенадцать. Но вы же знаете, его могут задержать, вызвать... Пожертвуйте для дела репетицией, вы ж нас к себе домой приглашали работать...

— Моложе был, потому и приглашал, — вздохнул Самсоньев.

— И последнее, мастер. — Грущин вел свою роль точно, выверив все до малости, ибо знал, как Самсоньев чувствует фальшь. — Теперь уж обо мне... Я закончил докторскую... Если вы не станете моим оппонентом — удавлюсь...

По тому, как Самсоньев поднял на него глаза, Грущин сразу же понял, что тот подумал. Он обязан был подумать, что Грущин пришел к нему с просьбой о Писареве лишь для того, чтобы получить свой навар с этого неожиданного визита. Пусть он думает про меня как про мелкого торговца, я же знаю, он не очень меня жалует, потому что я никогда не открывался с ним, как Санька, пусть он даже побрезгует мною или пожалеет меня, пусть, только бы он ответил Кириллу Владимировичу «да», когда тот позвонит, а уж то, что тот позвонит, сомнения нет, я знаю, как там сыграть легче, чем здесь.

...Самсоньев подумал именно так, как понудил его к этому Грущин... Месть — это наслаждение бездарей, и сколь же оно им сладостно!

...Выйдя от профессора, Грущин сел в свой старенький битый «москвичок» и поехал в центр через Ленинские горы. Там, затормозив напротив маленькой церквушки с синими куполами, он, включив стоп-сигналы и моргалку, вышел из машины и внимательно оглядел колеса (ему сделали предохранительные колпачки, потому что постоянно боялся, как бы кто не ослабил винты; до ужаса явственно представлял себе катастрофу, когда машина летит в кювет и взрывается; так же мучительно близко ему виделся взрыв в самолете при наборе высоты, в момент отрыва от земли, поэтому никогда не летал, даже на конференцию во Владивосток ездил поездом, мотивируя это необходимостью посетить театральные труппы Восточной Сибири, Бурятии и БАМа).

Колпачки были на месте.

Грущин перебежал дорогу, остановился на краю обрыва, долго смотрел на прекрасную панораму утренней Москвы, потом достал из кармана старую трубку — с ее именно помощью пять лет назад бросил курить, — сунул в рот, представил себе, что набита она хорошим медовым «глэнном», пыхнул «как будто бы» и сказал себе: давай-ка, Вася, перепроверим еще раз расстановку фигур на доске. Сначала давай еще раз проанализируем изначалие моего решения поступить именно так, как я поступил. Почему я решил ударить? Вспомнил второй курс? То, как он оскорбил меня при всей профессуре, а я не смог ему ответить, не ударил его, и с той поры был отброшен со своей позиции раз и навсегда? Можно, конечно, начать отсчет оттуда. Но ведь я могу сказать себе, что Писарев просто-напросто занесся, он счастливчик в искусстве, его не били, он входил в театр, как нож входит в масло; человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим художником, только боль рождает новое качество в творчестве; оно добреет, делается глубоким, открывает новые, дотоле неведомые пласты жизни.

Значит, получив этот удар, Писарев поднимется на новую ступень, и общество будет благодарно тому, кто помог случившемуся. Почему я не вправе выстроить такого рода партию? Грущин услышал в себе вопрос: «Ты строишь партию защиты?» Нет, возразил он тому, кто позволил этому вопросу, неприятному и чужому, возникнуть в нем самом, я не намерен защищаться, ибо я не нападал. Я лишь корректировал происходящее. Жизнь определяется вероятиями. Разве я не вправе допустить мысль, что кадровик сам бы пошел к шефу? Наверняка пошел бы, это его долг; мы централизованы, и это целесообразно при наших размерах, иначе все разъедется, по швам разойдется; информация необходима, ибо живет в век информации; разве кто-то оклеветал кого-то? Написал донос? Я не виноват в том, что милиция запросила на него характеристику. Так получилось, что именно я узнал об этом первым. Случайность? Но ведь всякая случайность есть выявление закономерности. Другой бы на моем месте легко мог сделать так, чтобы вся идея Писарева оказалась битой, ни о каком театре могло бы не быть и речи. Действительно, и его директор Киреев с левыми концертами, и институтские еще дела, когда он участвовал в драке, и было возбуждено дело, и его спасло лишь то, что изменилось в его пользу время, а сейчас эта афера с бриллиантами... «Какая афера? — снова услыхал он в себе вопрос и понял, что ему неприятно то, что вне его воли в мозгу возникают чужие вопросы. — У его жены украли колье жулики... Это колье ее деда, в чем же афера?»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

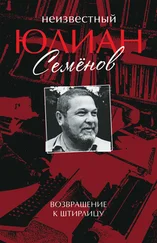

Купить книгу