А рядом с казачьими, на их же земле или на земле дворянской, вопреки, казалось бы, всяким возможностям и запретам, рождались и лезли, как грибы из-под земли после дождя, мужичьи хутора, поселки, убогие деревеньки. И более всего удивительно это тем, что ему, этому самому мужику, рожденному на полосе и на всю жизнь привязанному к ней, по царскому закону не полагалось иметь собственной земли. Даже будь у него хоть целый кошель денег — не имел он права купить землю. Сперва на эти деньги купи хоть какое-нибудь звание — мещанское ли купеческое, — а уж после получишь право купить и землю в собственное владение, потому как мужик мог только работать на ней, матушке, а владеть — это право господское, поповское, казачье, мещанское — чье угодно, только не мужичье. Оттого бился крестьянин, хлестался до грыжи на клиньях, арендованных у казака либо у помещика.

Даже хату свою негде мужику поставить. Не было ему места под необъятным российским небом. На этом же арендованном клочке лепил из самана мало-мальское жилище, немудрящую времянку и упивался работой, стремясь побольше получить от временного пользования землей. А так как арендовать разрешалось не более чем на два года, то приходилось ему постоянно гадать: прогонит его хозяин по истечении срока с этого места или вновь удастся получить право на аренду?

Если учесть, что до самой революции в России крестьянствовало три четверти населения всей империи Романовых, то станет понятно, какая могучая вулканическая сила зрела, настаивалась и бродила под царским троном, сила, готовая взорваться, и не раз взрывавшаяся.

Диалектически мыслил архимандрит Платон Любарский, слова которого А. С. Пушкин взял эпиграфом к своей «Истории Пугачева».

«Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только посредственному, но ниже́ самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев (думаю) подробностей оных не только рассказывать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили».

Вот так же: «в разных вдруг местах происходили» волнения крестьян во все царские времена, «поелику» вековой мечте мужика о земле суждено было сбыться лишь после Октября 1917 года.

В каждом хуторке, в каждой деревушке мужицкой кипели, раскалялись страсти, и не только в тогдашней Оренбургской губернии — по всей Руси-матушке.

И будь эта деревенька ничтожно малой, затерянной в глуши, за десятки верст от больших дорог; и пусть не было в ней марксистских кружков и кровавых восстаний — всюду пролегла «большая дороженька» прокатившейся по стране революции; и «не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось» ее, поскольку многогранна и неисчерпаема эта тема.

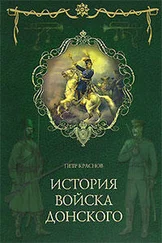

Казачьи земли сейчас представляют из себя настоящую муниципализацию. Большие области принадлежат отдельному казачьему войску: Оренбургскому, Донскому и т. д. Казаки в среднем имеют по 52 дес. на двор, крестьяне — по 11 дес. Кроме того, Оренбургскому войску принадлежит 1 1/ 2миллиона дес. войсковых земель…

В. И. Ленин

1

Опять забуранило, замело к вечеру.

Уж совсем было пригревать начало в последние дни февраля, да и март пока спокойный стоял. Снег словно рубелем прикатали: присел, сплотнился и потемнел малость. А теперь как понесло по твердому-то поземку, как задымило в степи седыми тягучими космами. К полудню сверху повалили мягкие хлопья. А потом началась крутоверть. И не поймешь — с неба сыплет или снизу подымает.

В рословском дворе никогда не залеживался снег. Стыдно им не блюсти порядка — вон, сколько мужиков в доме! У деда Михайлы Ионовича три женатых сына да внуки уж большие есть. Средний сын деда Михайлы, Тихон, мужик лет за тридцать, носил маленькую бородку клинышком и короткие усы. Казался он пониже своего роста, оттого что был коренаст и крепок, как почти всякий кузнец на Руси.

Мягко ступая растоптанными пимами в свежий снег, уже на вершок запорошивший весь двор, Тихон прошел под навес, нащупал в темном углу отполированный в работе черенок деревянной лопаты и, незлобливо ругнув погоду, принялся за дело.

Читать дальше

![Евгений Синтезов - Первые шаги. Книга первая. Часть вторая [СИ]](/books/421112/evgenij-sintezov-pervye-shagi-kniga-pervaya-chast-thumb.webp)