В отличие от других литературных жанров, письма обычно пишутся по деловой или светской необходимости. В нашем случае первое преобладало, и никто из авторов, конечно, не думал о какой-то их публикации хотя бы и в отдалённом будущем (тридцать лет достаточный срок для рассекречивания архивов).

Ценность этих писем в их спонтанности. Почти для всех художников это была пора блужданий, надежд, стремлений к цели, ещё во многом неясной, зависящей от жизненных обстоятельств. Разрывались дружеские и творческие связи, кто-то уезжал, кто-то оставался. Эмигранты стояли перед стеной неизвестности, неясности своего будущего. Оставшихся мучил вопрос: настанут ли в стране хоть какие-то перемены и когда?

На этом фоне протекала работа над журналом от первого до последнего номера. Вопреки ожиданиям, в письмах почти нет тем и споров эстетических (какое искусство хорошее, более правильное), тех споров, которые велись тогда по московским подвалам и чердакам (зато об этом многие статьи, присылавшиеся в журнал их авторами-художниками). Тем не менее у читателя этого сборника есть возможность проникнуть в закулисную и более интимную часть тогдашней художественной жизни.

***

Письма, публикующиеся в этом сборнике, разумеется, не все, писавшиеся тогда – 30–40 лет назад, а те, что сохранились у авторов или их адресатов. Тем не менее их общий большой объём вынудил издателей сделать некоторые сокращения: в основном за счёт текстов, которые можно назвать «техническими»: где писалось, что из писем дошло до адресата, что нет; какими путями они посылались, а также той части писем, в которых сообщались семейные новости. Некоторые письма исключены по требованию их авторов или наследников (Гундлах, Кабаков, Немухин), некоторые, потому что их содержание примерно совпадает с другими, печатающимися.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте:

Леонида Бажанова (художественного руководителя ГЦСИ, 1994–2016), давшего проекту старт.

Сотрудников и волонтеров ГЦСИ, которые в 2012–2013 гг. занимались расшифровкой и набором текстов.

Инну Крымову, Ирину Алпатову, много сделавших для того, чтобы книга увидела свет.

Художника Игоря Макаревича, художника и историка советского неофициального искусства Георгия Кизевальтера, искусствоведов Екатерину Андрееву (Государственный Русский музей), Сирье Хелме (директора Art Museum of Estonia), а также Галину Ельшевскую и Юлию Лебедеву,

Игорь Шелковский

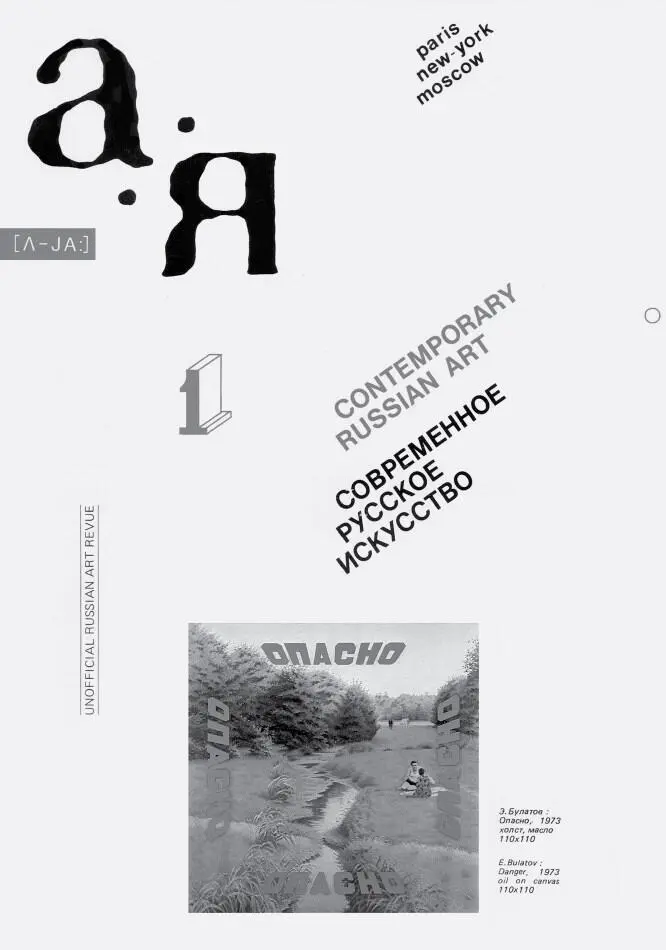

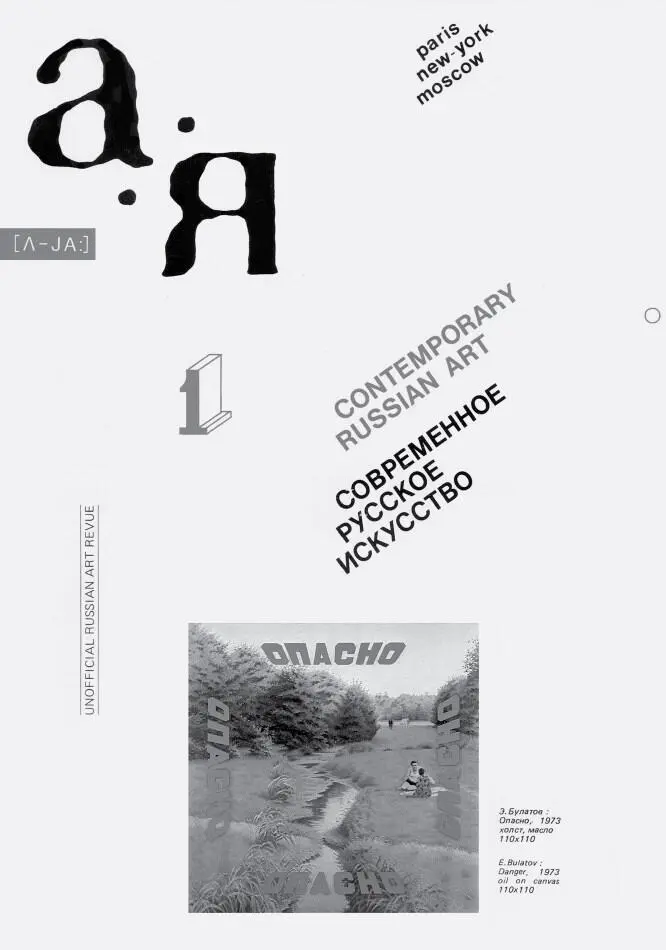

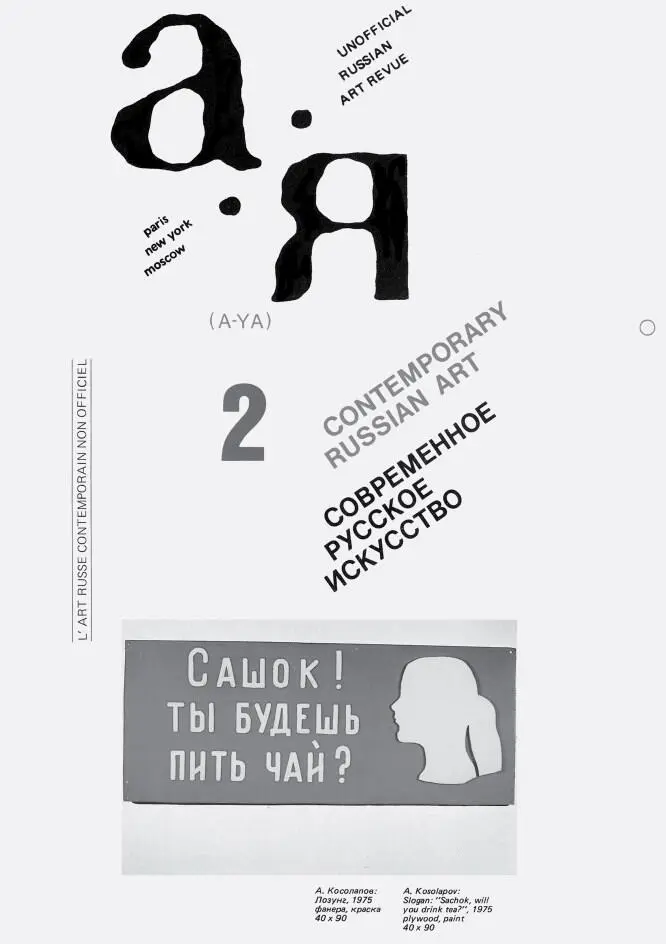

Обложка первого номера. 1979

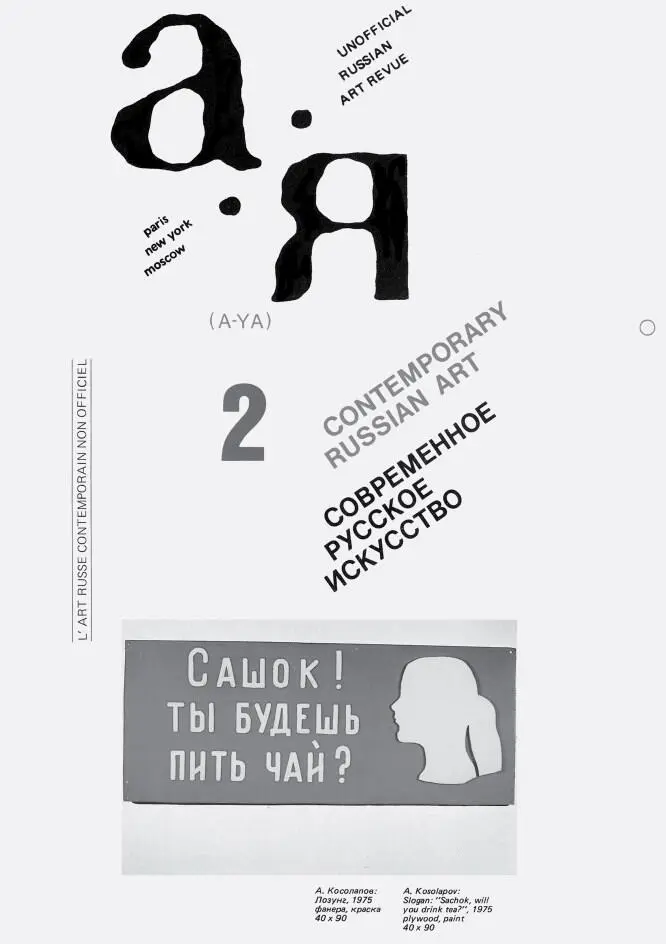

Обложка второго номера. 1980

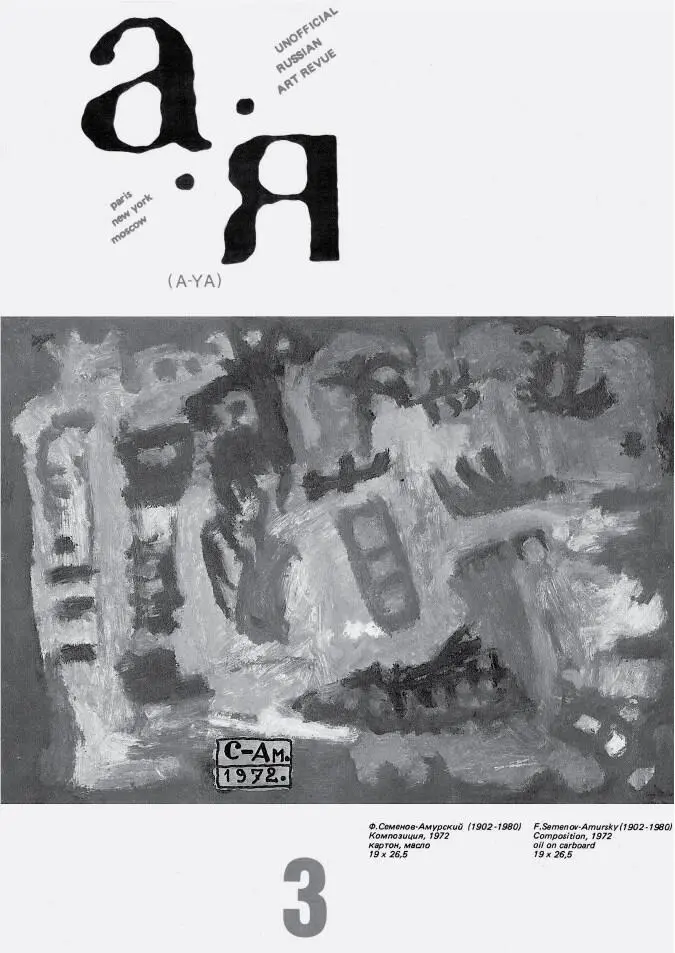

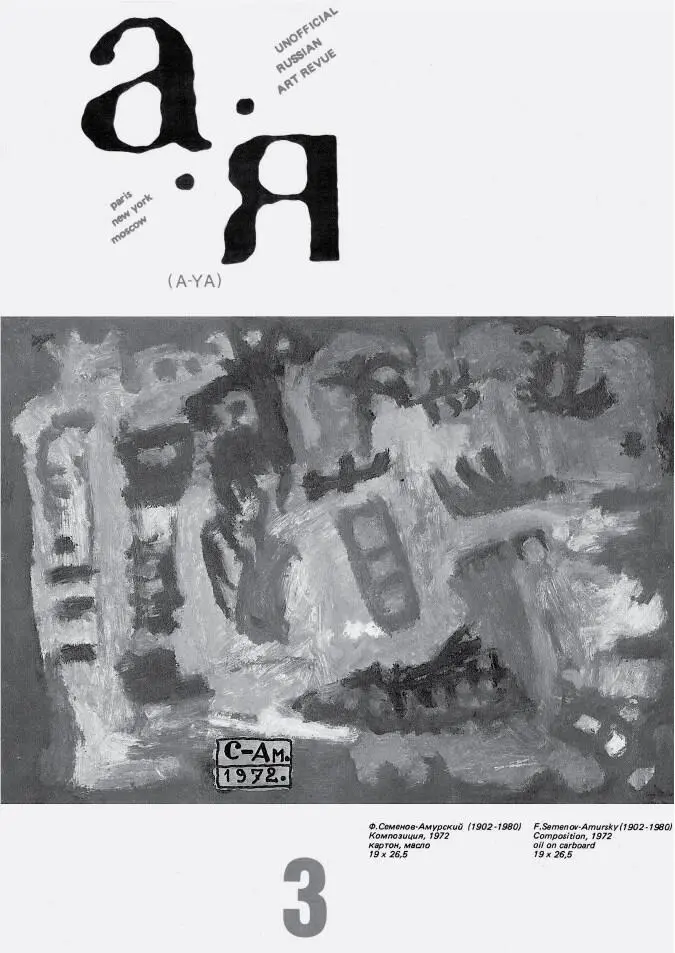

Обложка третьего номера. 1981

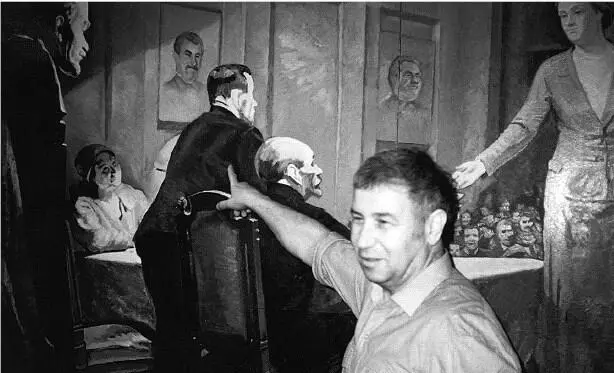

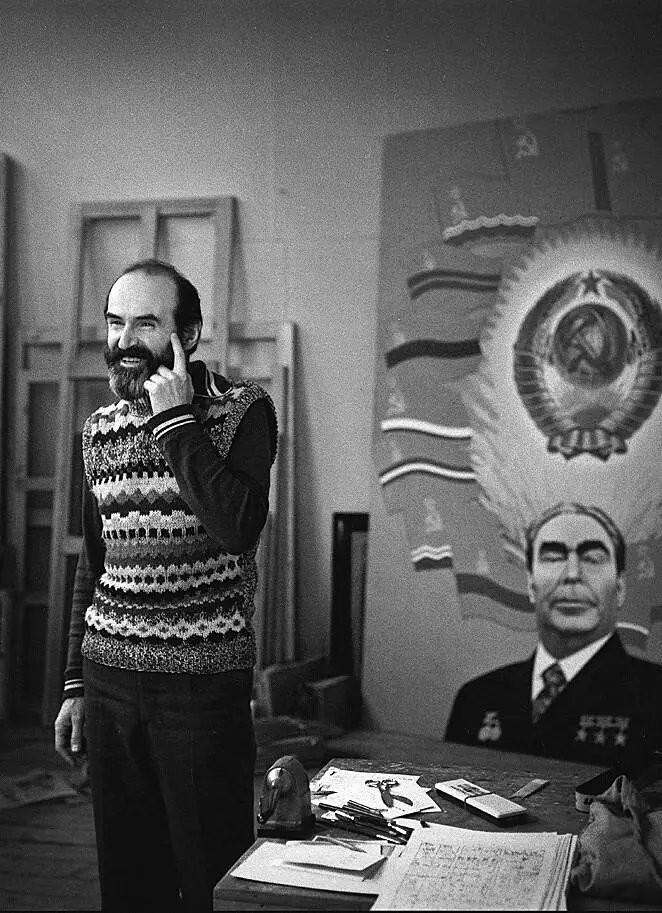

Илья Кабаков. Москва, 1980-е. Фото Г. Кизевальтера. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Из серии «Перформанс». В мастерской Симоны Сохринской: Дмитрий Пригов, Всеволод Некрасов. 1980-е

Фото Юрия Рыбчинского. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

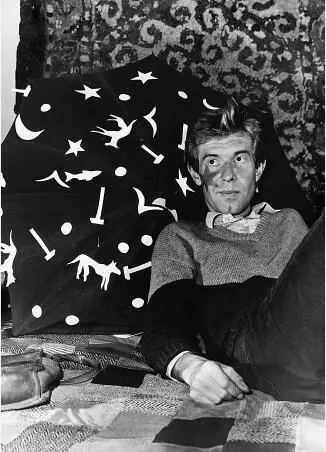

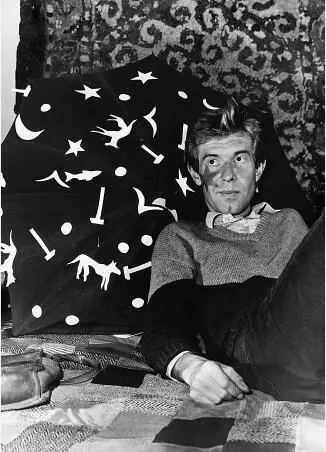

Никита Алексеев. Из серии «Любишь меня – люби и мой зонтик»

Москва, 1984. Фото Г. Кизевальтера

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

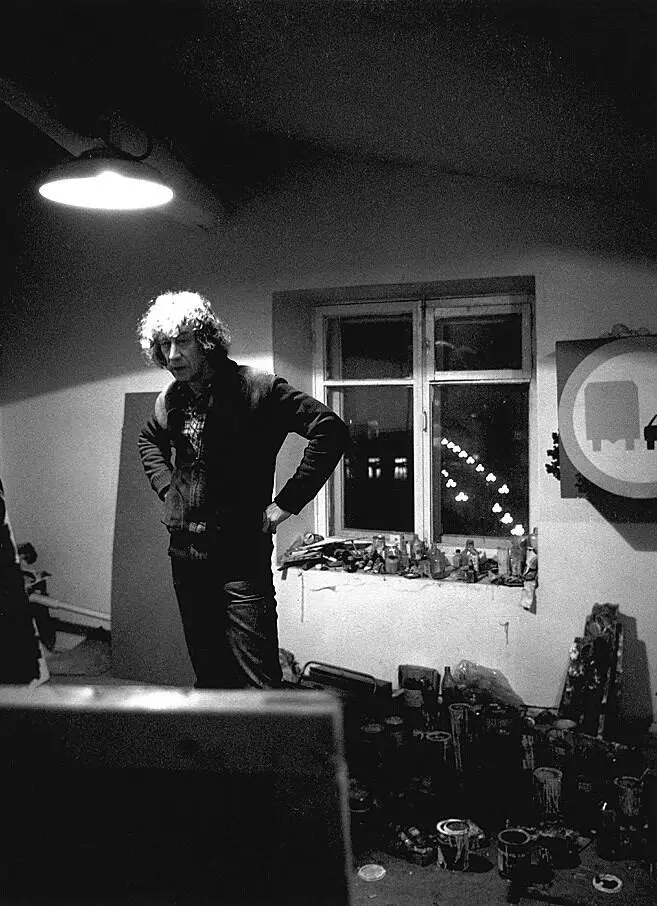

Андрей Монастырский. Из серии «Любишь меня – люби и мой зонтик»

Москва, 1984. Фото Г. Кизевальтера

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

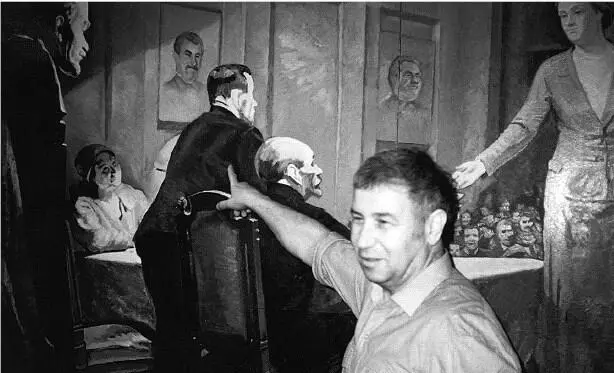

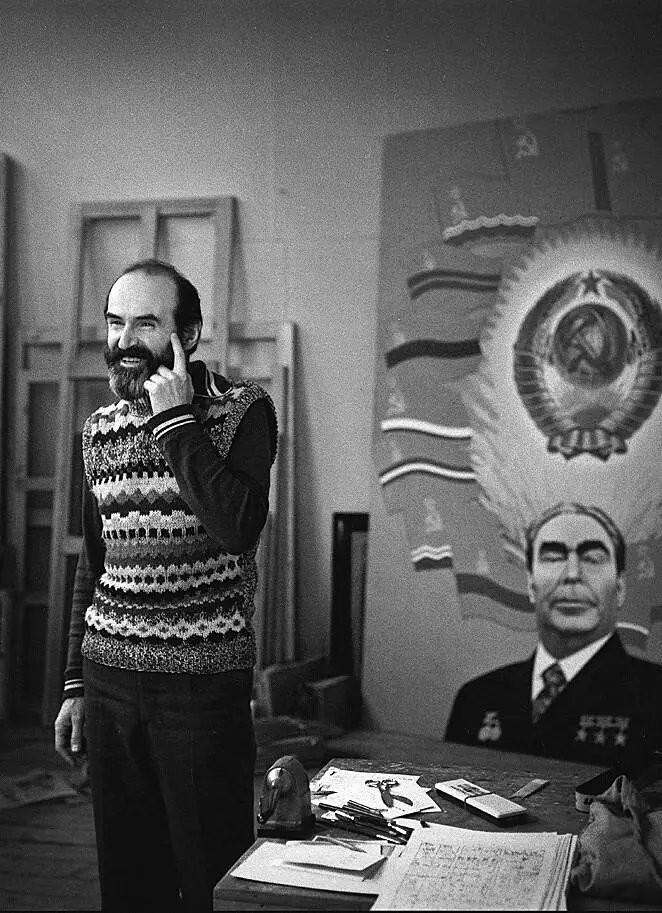

Иван Чуйков. Из серии «Художники московского авангарда». Конец 1980-х

Фото С. Румянцева. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

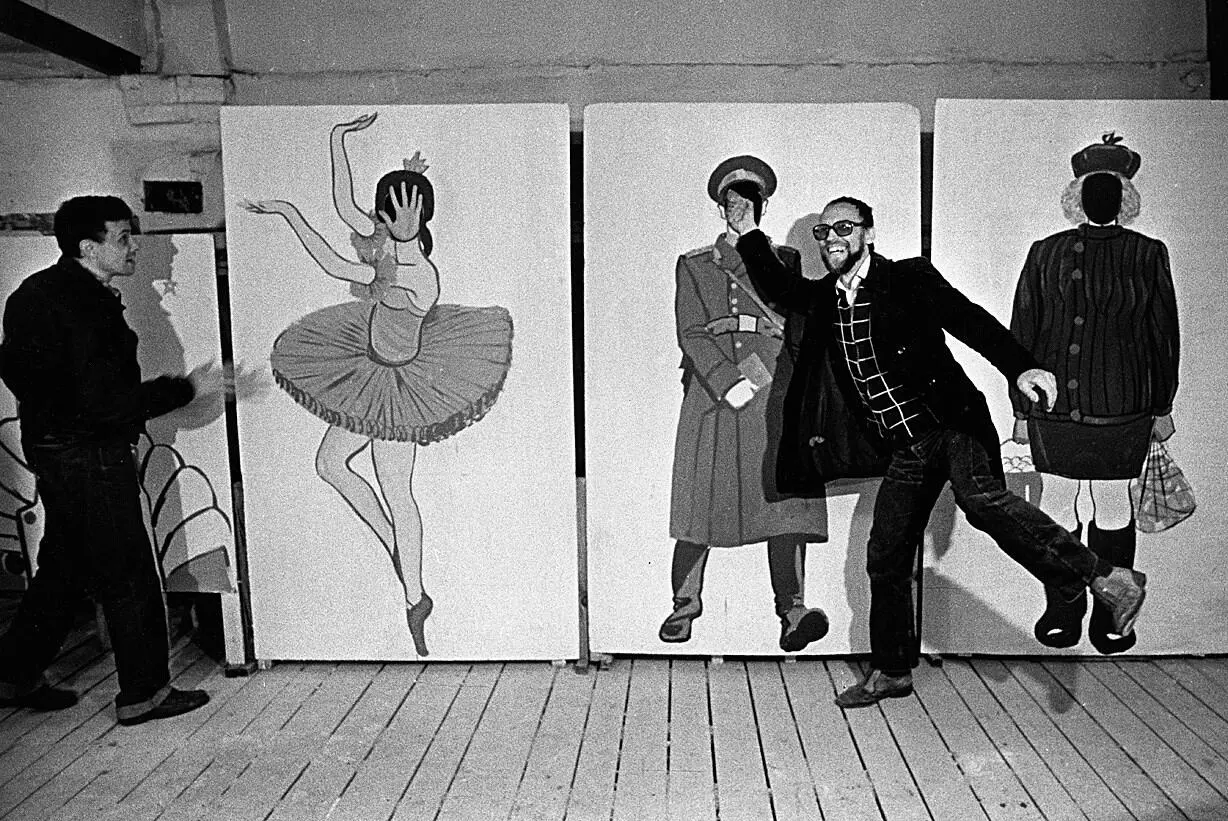

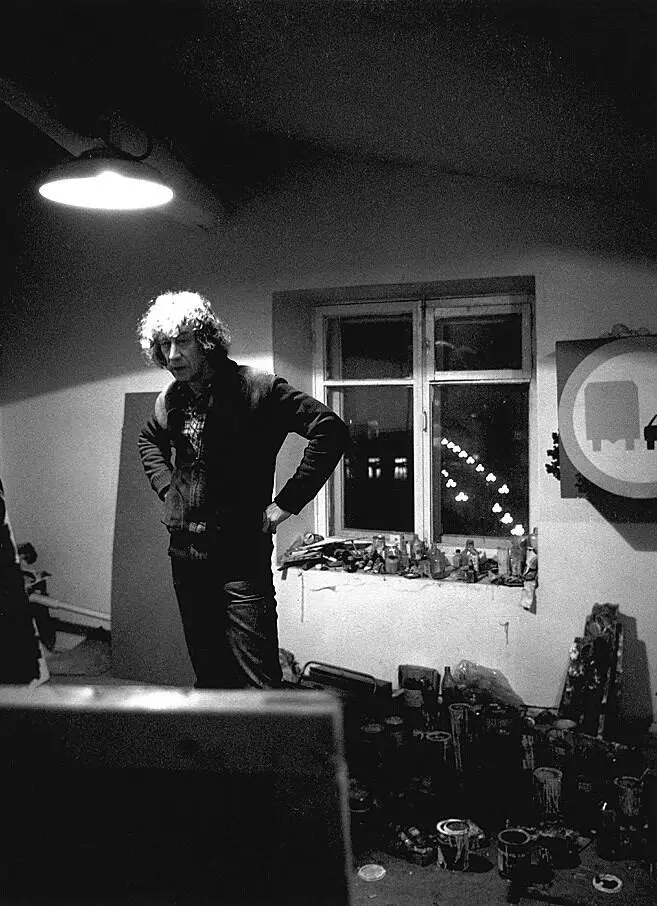

Эрик Булатов. Из серии «Художники московского авангарда». Конец 1980-х

Фото С. Румянцева. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

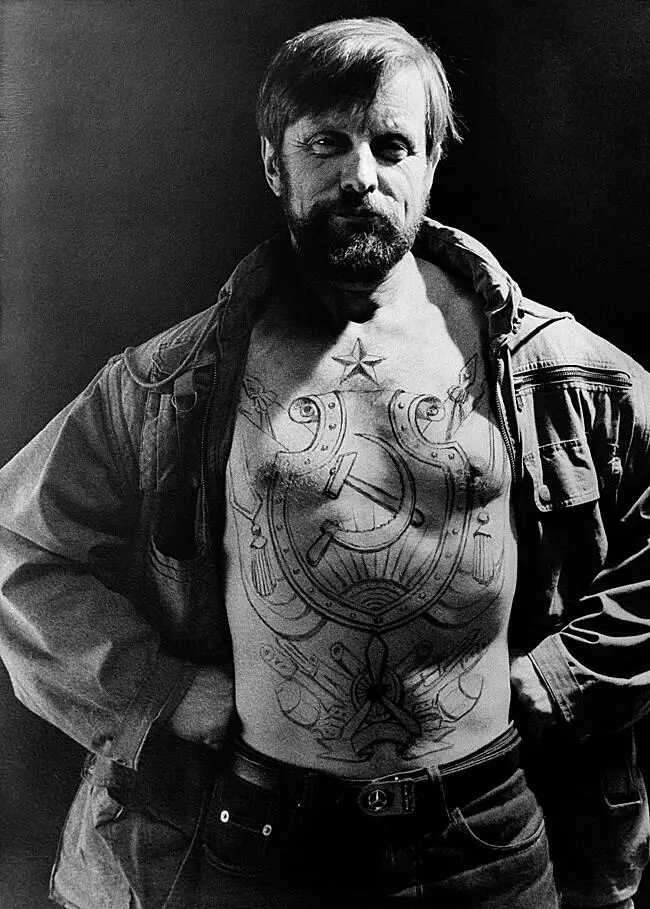

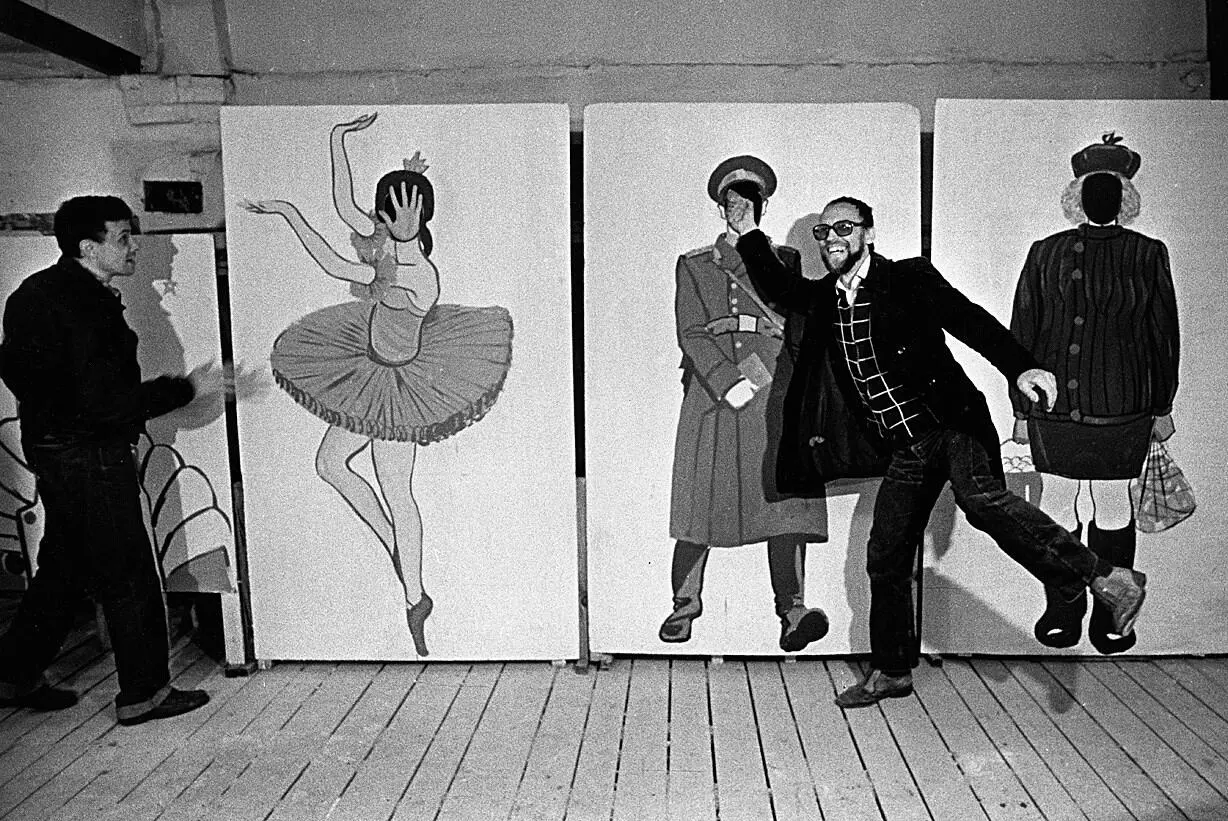

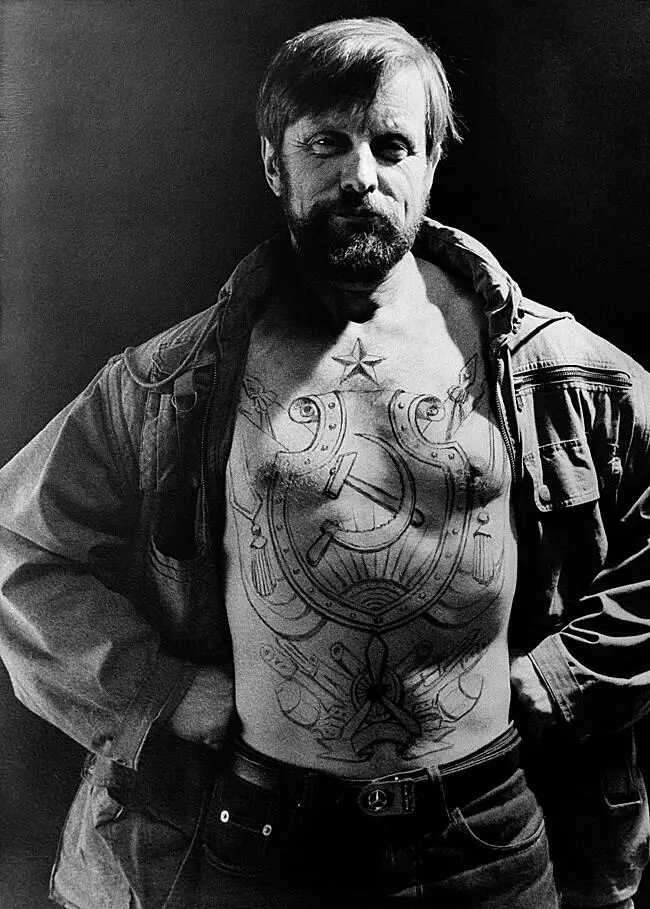

Борис Орлов

Читать дальше