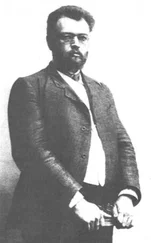

На фотографиях облаченный в рясу старик с седой бородой. На груди крест и знак архиерейского достоинства - панагия. Сурово и проницательно глядит он поверх или чуть сбоку стареньких, с немодной оправой очков. На некоторых снимках видны его руки - крупные, изящной формы руки хирурга.

Таков реалистический портрет нашего современника. Он и впрямь наш современник - прожил при Советской власти более сорока лет; по его книге училось несколько поколений советских хирургов. Он читал студентам лекции, произносил доклады на научных съездах и конференциях и проповеди в церквах. Его хорошо знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие ссылку в Архангельске и Красноярском крае. И тем не менее этот хорошо ведомый многим людям человек еще при жизни стал обрастать легендами. Точнее будет сказать, что сама жизнь его превратилась в миф. Почему?

Проще всего предположить, что профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и скальпель, поразил современников именно этим необычным сочетанием двух чужеродных сфер деятельности. Многолетняя пропаганда убедила граждан нашего Отечества в том, что наука и религия несовместимы, и даже более того, две эти сферы могут существовать, лишь ведя друг с другом непрерывно ожесточенную войну. И вдруг вот он - епископ и профессор. Невероятно, но факт.

Там, где нет правдивой свободной информации, рождаются мифы. Массы верующих создали не лишенный оттенка мстительности миф о епископе, исцеляющем именем Божьим. Медики, наоборот, развили в легендах образ профессора-чудака, который начинает хирургическую операцию с молитвы.

И все-таки миф о епископе Луке возник не только как "комедия обстоятельств". В нем явственно видится и "драма характеров". Хотя современников поразила ряса хирурга, но еще более удивительным показался несгибаемый, я бы сказал, хирургический характер епископа. Русская православная церковь, столетиями понуждаемая властями к конформизму и компромиссам, выработала тип деятеля уклончивого, дипломатического, избегающего открыто декларировать свои принципы. А тут вдруг епископ с темпераментом протопопа Аввакума, трибун, надевший крест в пору, когда другие в страхе срывали с себя церковные регалии, священнослужитель, ставящий суд Божий выше великокняжеского. Легенда! Тому, кто обратил внимание на эпиграф, которым начата эта глава, я хочу еще раз повторить: "Да! легенда". То, что из уст в уста передавалось и передается о Войно-Ясенецком, никогда не было сплетней. Сплетня коварна и однобока. Она искажает правду в угоду некоему злому умыслу. Мифотворчество, наоборот, тяготеет к апологетике. И хотя министр и замминистра здравоохранения СССР иначе оценивают Войно-Ясенецкого, нежели верующие крестьяне, а раненые из военных госпиталей воспринимали его по-другому, чем уголовники из пересыльных тюрем, все они - творцы легенды - создают в своих рассказах личность героическую и обаятельную. Некоторые легенды официозны, в других звучит протест. Но мифический герой - неизменный, как бы застывший во времени (мифы вообще чаще всего носят вневременной характер) - переходит из рассказа в рассказ в ореоле всенародного признания и одобрения. К прямой клевете на него современники обратились лишь однажды. Это произошло в самом начале 30-х годов, очевидно, по рекомендации ОГПУ, когда один эпизод из жизни епископа Луки сделался сюжетом трех пьес и одного романа. О художественной ценности этих произведений речь пойдет ниже. Пока же замечу, что, получив "социальный заказ", четыре литератора создали откровенно клеветнический извод мифа о церковнике, враге научного прогресса - враге народа.

Элементы клеветы встречаются также в статьях, которые в 1923 году посвящала архиепископу Луке газета "Туркестанская правда". Но, повторяю, для большинства тех, кто знал и рассказывал о Войно-Ясенецком, он - герой без страха и упрека.

В устном творчестве, посвященном архиепископу-хирургу, имеется еще одна интересная сторона. "Миф, - пишет Н. Бердяев, - есть в народной памяти сохранившийся рассказ о происшествии, совершившемся в прошлом, преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъективно-объективную". Мифологическое сознание не делает различий между событиями естественными и сверхъестественными, обыденными и священными. В легендах о Войно-Ясенецком реальные эпизоды переплетаются не только с эпизодами сказочными, но подчас и с мистическими. И тем не менее, сопоставив мифы с фактами реальной жизни героя, я готов повторить вслед за Бердяевым: "Миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность".

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)