Время шло своим чередом, команды на отправку пока не было, ждали середины июня. О своих планах я особенно никому не рассказывал, знало двое друзей, не более. Родителям я сказал, что еду на Белое море писать этюды (благо уже не раз отмечался там до этого), был даже специально куплен билет до Архангельска, «случайно» оставленный мной на видном месте. В общем, конспирировался я, как мог. Немного, правда, выдавали меня внезапно возобновившиеся страйкбольные тренировки (до этого момента не играл в страйкбол года два) и перечитывание литературы по военной подготовке…

Но вот, наконец, назначена точная дата отправки. Вещи собраны. Уложен и этюдник, который будет показательно «взят» мной в дорогу и пролежит два месяца на «конспиративной» квартире у друга. В результате все равно набрал кучу хоть и полезного, но явно лишнего, не смотря на опыт походов. Еще не знал тогда меткого вы-оказывания Кульчицкого, которое идет первым в десятой главе «Кодекса» и открывает собой тему «Сведений для военного времени», а именно: «Отправляясь на позиции, не бери лишних вещей — придется выбросить». Пришлось все «выбросить», когда выходили из окруженной Николаевки.

Встретились все у станции метро «Парк Победы». От станции прошли чуть в сторону центра и встретили Председателя РОВСа Игоря Борисовича Иванова: он шел к нам навстречу, сухощавый, по «гражданке», короткое приветствие, нет надменности, нет «проверяющего» взгляда, простое дружеское приветствие, ни капли позерства.

Из Петербурга ехали машинами до Ростова примерно сутки, глубокой ночью прибыли в назначенную точку в частном секторе города. Наутро пошли гулять по Ростову, попутно докупая необходимое. Впрочем, решение не тащить с собой из Петербурга, например, бинты и жгуты, оказалось, мягко говоря, опрометчивым. В «прифронтовом» Ростове с этими вещами все оказалось непросто. Меня, как человека ни разу не бывавшего на юге, поразил непривычный южный колорит города. Все было необычно, начиная от растущей повсюду шелковицы и заканчивая экзотическими деталями застройки, превращающими город в огромный базар, то и дело внезапно прерывающийся неожиданными тихими улочками и тенистыми садиками. Разочаровал разве что Дон (да простят меня казаки). От него я, выросший на Неве, ожидал чего-то хотя бы равного, но никак не того узкого, мутного потока, который увидел.

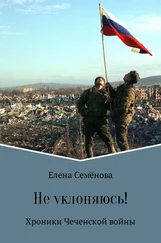

А время шло. Коридора все не было, но вот, наконец, ожидание закончилось, вещи загружены в машины, мы выезжаем. Ситуация на границе менялась, как майская погода. Когда мы достигли пропускного пункта, таможня никого не пропускала за «ленточку», только впускала беженцев. Их я тогда увидел впервые: практически без вещей, с сумками и рюкзаками, неся детей на руках, шли семьи. Скудные пожитки, собранные порой на пепелищах домов — вот все, что унесли они из огня войны. Вопли и слезы женщин остались позади, теперь только усталые лица после долгого пути в Россию… пути сквозь страх и унижение блокпостов нацгвардии и Правого Сектора, сквозь неизвестность. В Россию, которой они верили и в молчаливое предательство которой не смогут поверить еще долго… в Россию, которая обязательно поможет, ведь… ведь Крым, ведь не может же быть… не может… Не может. Но смогло. Так же в русских братушек верили когда-то оказавшиеся один на один с западом сербы. А еще до сербов то же пришлось пережить самим русским, оказавшимся в одночасье в отколовшихся самостийных республиках Кавказа и Средней Азии. Сербам можно было простить их наивность и веру в Россию, измеряемые коэффициентами времен Николая II… Путин как-то бросит фразу о том, что «Русские не могут быть сербами больше, чем сами сербы»… Пройдут годы, и русским, к сожалению, нельзя будет быть больше русскими, чем сами русские…

Проехать через пропускной пункт не светит. Среди каких-то промзон грузимся в разбитую «буханку», накрапывает дождь. Едем то зеленкой, то гаражами, начинаются поля, «буханку» трясет и подкидывает на проселке, крыша протекает. Но вот веселое сообщение от водителя: «Пересекли!…». Радость, впрочем, продолжается не очень-то долго, уазик вдруг тормозит посреди ПОЛЯ…закончился бензин. По крыше постукивают капли дождя, а откуда-то издалека доносится звук работающей вертушки — хрен с ним с дождем, но это уже совсем неуютно. Слава Богу, навстречу выезжает машина ополченцев, вопрос решается, и мы едем дальше. Еще немного, и мы оказываемся в Краснодоне.

В Краснодоне мы заночевали, обменяли рубли на гривны, купили местные симки. Помню салон связи у рынка. Мы были в камуфляже, понятно, что ополченцы, может, даже понятно, что из России (другой выговор, по которому меня сразу «вычисляли» местные, да и зачем столько украинских симкарт местным?..). Когда мы уходили, у девочки-продавщицы на прощание как будто вырвалось: «С Богом!». То, что я заметил тогда, встречалось мне уже на нашем пути, еще в России. Я впервые встретился с чем-то подобным, когда мы пересаживались в Воронеже — тогда я запомнил странно печальный взгляд жены нашего соратника, который вез нас до Ростова. Тысячи лет, наверное, женщины смотрят так на мужчин, уходящих на войну — просто на мужчин, пускай чужих, колонны ли их идут по улицам, или небольшие группки отправляются куда-то. Смотрят этим взглядом, может, даже смутно понимая, что движет теми мужчинами, зачем они поступают так… И вот война и короткие, вечные слова… и тревожный взгляд красивой девушки. Благодарная, от всего сердца улыбка в ответ. Хлопок двери. Впереди Славянск.

Читать дальше