Всего на город было сброшено свыше 500 фугасных и около 3000 зажигательных бомб. В результате были разрушены Гостиный Двор, госпиталь на Суворовском проспекте и 80 жилых домов. Получили сильные повреждения заводы «Экономайзер», «Пролетарский» и «Кировский», а также оперный театр. Погибли в общей сложности 540 человек, сотни других получили ранения и контузии. О масштабах налетов говорит тот факт, что в ликвидации последствий бомбежек участвовали 103 пожарных автонасоса, 70 медико-санитарных машин и 18 тысяч бойцов МПВО!

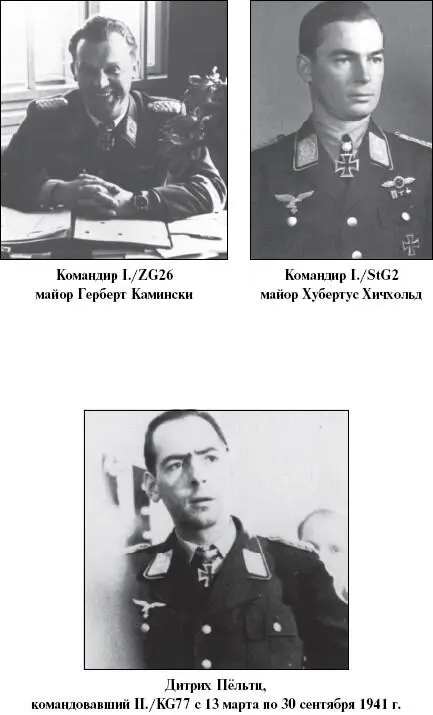

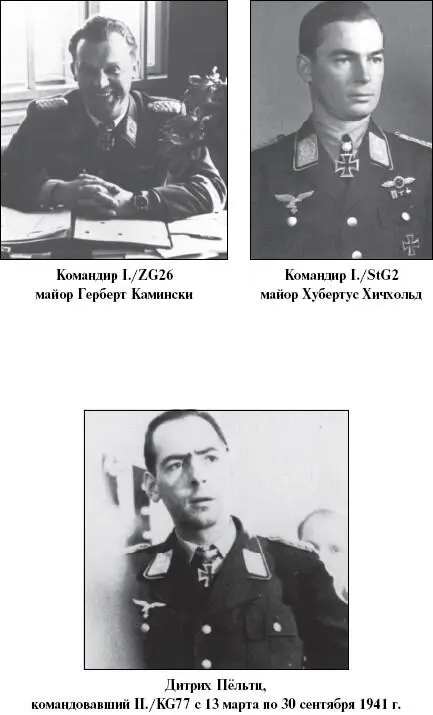

Летчики и зенитчики 2-го корпуса ПВО заявили в общей сложности о 19 якобы сбитых «стервятниках». Однако на самом деле Люфтваффе потеряли тогда в районе Ленинграда только пять самолетов, в том числе три «Штуки» из StG2, один «Мессершмитт» из ZG26 и один бомбардировщик – Ju-88A W.Nr.8034 из I./KG77, ставший жертвой истребителя МиГ-3. Экипаж «Юнкерса» покинул падающую машину уже над расположением немецких войск и, опустившись на парашютах, вскоре вернулся на аэродром Сивер-ская.

Вплоть до 20 сентября основной целью 1-го воздушного флота Люфтваффе был Ленинград. Противовоздушная оборона города показала себя совершенно неэффективной, и оргвыводы не заставили себя долго ждать. Командир 2-го корпуса ПВО генерал-майор М. М. Процветкин и начальник штаба полковник В. М. Добрянский были сняты со своих должностей «за неудовлетворительное состояние войск противовоздушной обороны» и необеспечение защиты «колыбели революции» . [59]

Тем временем пальба корабельных орудий стала все больше досаждать немецким и финским частям, начали увеличиваться потери от нее. Мощные взрывы и остававшиеся после них огромные воронки оказывали сильный моральный эффект на пехотинцев. Кроме постоянных обстрелов побережья, Балтийский флот все еще представлял определенную угрозу и для германо-финских коммуникаций на море. Так, 19 сентября командующий КБФ вице-адмирал Трибуц издал приказ, в котором, в частности, говорилось: «Самостоятельными, решительными действиями подводных лодок на коммуникациях нанести удар по морским перевозкам противника… Подготовить теперь же к походу на автономность 40 суток (подводные лодки типа „М“ – 10 суток) 15 подводных лодок бригады для действия на коммуникациях противника».

Так или иначе, но немецким командованием было принято решение вывести из строя крупные корабли Балтфлота и разрушить его главную базу ударами с воздуха. Из данных аэрофотосъемки следовало, что в середине сентября 1941 г. в Кронштадте находились два линкора, два крейсера, 13 эсминцев [60]и 42 подводные лодки. Правда, большинство последних с середины сентября в целях маскировки в светлое время суток погружались под воду и ложились на грунт на глубине 10–15 метров. Кроме того, в базе находились 12 минных заградителей, 38 торпедных катеров, девять канонерских лодок разных типов, 62 минных тральщика и множество других вспомогательных судов. К этому можно прибавить и три недостроенных эсминца «Опытный», «Строгий» и «Стройный». Стоянки у пирсов, гавани и рейд были буквально забиты кораблями, так что недостатка в целях не было.

Полеты самолетов-разведчиков Люфтваффе над базой в сентябре проходили безнаказанно. Ю. А. Пантелеев, бывший в тот период в звании контр-адмирала начальником штаба Балтийского флота, [61]вспоминал об одном из таких случаев: «Днем над Кронштадтом появился немецкий воздушный разведчик. Из штабного садика мы наблюдали… наш беспорядочный зенитный огонь ему вслед и безуспешные действия звена истребительной авиации. Немецкий самолет кружился над Кронштадтом, за ним по кругу ходили наши истребители, а где-то в стороне эффектно вспыхивали белые облачка разрывов зениток. Все понимали, что за разведчиком пожалуют бомбардировщики и, если их так же деликатно встретят, будет много бедствий…

Подобная «карусель» быша в тот день и над Ораниенбаумом… Военный Совет немедленно вызвал командиров зенитчиков и летчиков. Состоялся подробный разбор всех ошибок, допущенных при отражении воздушной разведки противника».

Противовоздушная оборона Кронштадта, как водилось, собиралась с миру по нитке. Здесь имелись и допотопные 76-мм орудия времен Первой мировой войны, и трофейные финские «Бофорсы», и более современные 85-мм пушки, в общей сложности 349 стволов всех калибров, в том числе 158 на кораблях. Наиболее мощное «противосамолетное» вооружение стояло на легких крейсерах «Киров» и «Максим Горький» – по семь 100-мм зениток. В составе ПВО базы было два авиаполка – 5-й и 71-й ИАП ВВС КБФ, – насчитывавших около 60 самолетов, в основном И-16 и И-153. Руководил всеми этими силами генерал-майор Зашихин, назначенный 3 сентября начальником береговой обороны военно-морской базы Кронштадт.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу